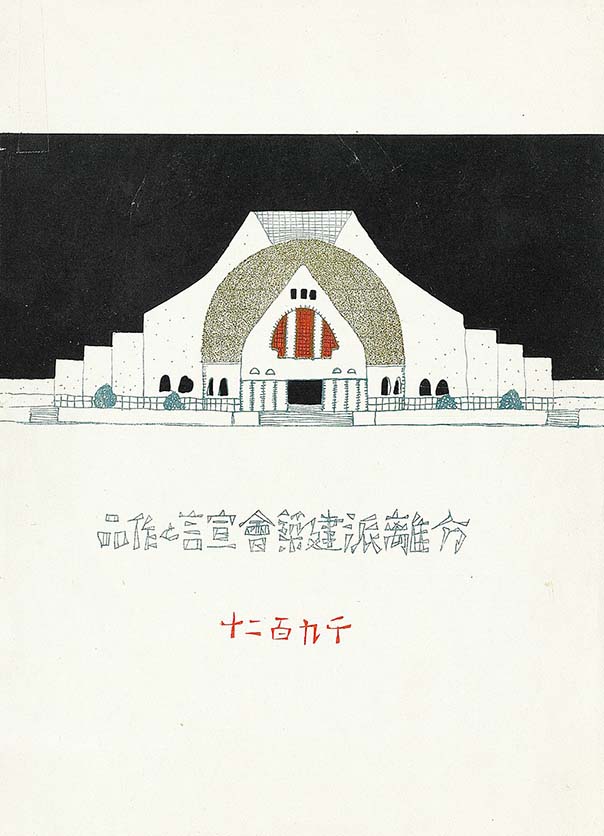

神殿か獄舎か 長谷川堯 / 1972

日本の表現派を美しく叙述する。

日本の表現派

そこで私は、日本における〈表現派〉の建築の発展を、建築家の「自己性の確立」という過程の中で捉え、エポックとしての大正建築への新た一つの視覚を求めようとここで試みる。(p11)。

長谷川堯『神殿か獄舎か』

長谷川堯の伝説的な著作である。はじめに、内容以前に触れなくてはならないのは、熱情に駆られながらも凛と並ぶ文章の美しさである。この素晴らしい文体が、著書の内容と上手く調和しながら魅惑的な効果を産み出して、読者を大正の熱狂のなかに連れ出してゆく。これは読まなくてはいけない本である。第一章では、日本の表現派の歴史が語られる。そもそも表現主義建築というのは、1912年頃からドイツやオランダを中心に表面化してきたものであるが、それと同時期に、日本においても類似した建築的思潮が発生したという。それを日本の表現派と呼ぶならば、日本の表現派が盛り上がった時期は大正(1912-1926)の時期と重なり合う。

大正建築

そこで日本の表現派を主題にしながら、大正建築なるものを描き出すことが長谷川の目論みである。長谷川が取り上げる表現派という言葉は、なんらかの形態による造形表現を示したものではない。そうではなくて、表現する自己を確立する精神を示した言葉である。本書のはじまりに引用される岸田日出刀の言葉を借りるならば、「表現主義は、人も知る通り、主幹から出発するもので、建築の場合に就いていへば、建築を創作する建築家があらゆる存在の中心であると考えるもの」(p12)である。このような自己性の確立を主軸としながら、日本の表現派の歴史が美しく叙述されてゆく。

芸術派と構造派との対立。

後藤慶二の豊多摩監獄

日本の表現派の口火を切るのは、1915年に後藤慶二が手掛けた『豊多摩監獄』である。小林多喜二が収監され、三木清が獄死したことで知られている監獄なのだが、監獄という特殊な用途の建築設計ということから、その設計者である後藤慶二という建築家は苦悩する。人を閉じ込めるための建築を設計するという過酷さから、後藤は自己を確立しようとする苦悩せざるを得なくなり、その結果、見たことのない内部空間が誕生した。ここから、日本の表現派が始動してゆく。ところで、長谷川の慧眼は、日本の表現派の歴史を、芸術的追求をするグループである「芸術派」と構造的追求をするグループである「構造派」との対立として鋭く描き出したことにある。

芸術派と構造派

一方芸術派に所属するのは、中村鎮、後藤慶二からはじまり、分離派建築会の運動で知られる、石本喜久治、山田守、堀口捨己、滝沢真弓、矢田茂、森田慶一などであり、村野藤吾や今井兼次らに受け継がれてゆく流れである。他方の構造派に所属するのは、佐野利器、内田祥三、野田俊彦、内藤多仲などである。芸術派は後藤慶二の意思を継ぐかたちで建築が芸術であることを求めて、構造派は建築は芸術ではないとして外部の法則に頼ろうとする。この対立が美しく描かれるのだが、結局のところ、関東大震災などを機会にして芸術派は構造派に敗北する。その敗北の理由を、芸術派の自己の確立が不徹底だったからだと長谷川は指摘する。

大正建築におけるメス性の開示。

「昭和」に対する根源的な批判は、メスの建築思想の存在確認によってのみ行なうことが可能である。いいかえれば、今日まで放置されたままの「大正建築」を、本来の歴史的事実にしたがってたてなおし、「明治」「昭和」に対する歴史の反世界として立て、約四世紀にわたる動きを歪みから開放した視野の中に結像させることによって初めて前後の時代に対する批判が可能となる、ということである。(p158)。

長谷川堯『神殿か獄舎か』(強調筆者)

第二章において、大正建築というものの史的素描がなされてゆくのだが、大正という明治と昭和の両方から侵略されていた時代にスポットライトをあて、建築史的に大正を救済する手際に感動を覚えずにいられない。自己性の確立ということが大正の時代的な意思なのだが、自己性の確立という主張は「メス性」という鍵概念に端的にまとめられ、オスとの対立として描かれてゆく。明治と昭和が上から外からのオスの思想を強要するなかで、大正建築を支えるのは下から内から自己性を確立するメスの思想である。そして、大正のメスの思想は、佐野利器らの構造派のオスの思想に犯されてゆく。

神殿か獄舎か。

神殿の欺瞞

その根源的な事実とは、それをいかなる華麗な虚妄によっておおい隠そうとしても被覆しきれないあの事実、建築家とは所詮、獄舎づくりにすぎないのだ、という多くの神殿づくりたちの思惟のなかには、決して浮かんでくることのない、まさに底冷えする認識であったのである。(p178)。

長谷川堯『神殿か獄舎か』(強調筆者)

第三章では、神殿と獄舎という対比から建築批評が描かれる。神殿というのは、建築を神格化して輝きや希望に満ちたものとする考え方の象徴であり、獄舎というのは、閉じ込められた個人が自己と向き合いながら生きる考え方の象徴である。後藤慶二が設計した『豊多摩監獄』を主題にしながら、また豊多摩監獄に収監された人々の記録を紐解きながら、獄舎としての建築を再考する必要性を提示され、それと同時に、神殿としての建築の欺瞞が暴かれてゆく。神殿建築家として批判されるのは丹下健三である。

獄舎は神殿に抑圧される

また、建築批評として鋭いのはもちろん、哲学や思想としても魅力的な仕上がりとなっている。サン・テグジュペリの『城壁』を積極的に引用しながら、獄舎がその獄舎性を忘却しようとした結果として神殿が誕生するという論理は、ドイツ哲学を息遣いを感じさせる鮮やかなものであるし、フロイトの精神分析すら想起させる明晰さを持つ。獄舎は神殿に抑圧されるというわけである。最後に、「建築家とは所詮、獄舎づくりにすぎないのだ」というのは至極の名言である。建築家は、豪華な衣装で着飾ったとしても、人間を閉じこめる獄舎を設計することしかできない。だからこそ、建築家は自己を見つめ直さなくてはならない。いずれにせよ、建築に関わる人は必読の一冊である。

建築家は永遠の加害者であることを認めなくてはならない

建築家は永遠の加害者である。

獄舎づくりとしての建築家

後藤の豊多摩の特別館が、その完成以来実に数多くの市民的な思惟の所有者を閉じ込めその床や壁や天井の間で迫害したように、建築家たちのつくりだす建築は、それが商業建築であれ住宅のような個人や家庭に関わる建物であれ、あるいはまた公共建築と呼ばれる特殊な建造物であれ、多少の差はあってもすべてが人々の生を圧迫し、建築的枠組の中に行動を拘束してきたのだ(p239)。

長谷川堯『神殿か獄舎か』

↑上記の引用が明らかにするのは、建築家の仕事は所詮は獄舎づくりであるということである。どんな建築であれ、その建築が人に利用されることを前提とする以上、建築は利用者の生を圧迫して自由を奪う。この意味において、建築とは暴力であり、建築家は加害者である運命から逃れられない。建築家はこの罪から逃げようと、別の建築家を敵対視することで罪を擦りつけたり、綺麗事を並べて罪を覆い隠そうとしてみるが、長谷川は、罪から逃れようとする建築家の態度を糾弾する。建築家は、永遠の加害者として罪に向き合わなくてはならない、と。

獄舎づくりから逃れられないこと

建築家が加害者であるということ、そして建築家が加害者であることから永遠に逃れられないということ、この二つを認めることによって、今度は建築家が獄舎に閉じこめられていることが明らかになる。すなわち、建築家は加害者から逃れられないという点において、獄舎を利用する人と同様に被害者となる。ここまで自己を追求してはじめて、建築家は建築を利用する人々と同じ立場となることができ、「建築や都市の使用者たるひとびとを人間へともたらすことを企てるようになる

」(p242)というのが長谷川の論理である。

建築家の有責性

この論理は現代においても有効だろう。たとえば、ワークショップで建築を設計することは、建築家が加害者であることを隠蔽しているように映る。建築家は利用者を拘束する加害者であるのに、あたかも加害者ではない顔をして利用者に近づいて、利用者の意見を設計に取りこもうとする。このやり方は、「あなた方の要求通りに設計したから、こういう建築になりました」という責任逃れにしか見えない。ここに建築家の自己性などはなく、建築家は被害者に罪をなすりつけることに必死である。もし、利用者の意見を聴くとしても、それは建築家が自己性を確立した後でなくてはならない。建築家は、過失を犯していなくとも有責であることを認めて、その罪に向き合う必要がある。

獄舎のユーモア。

建築家のユーモア

建築家が罪を認めて苦悩を抱えた先に建築家は自己性の確立される。「建築家たちは獄舎づくりとしての自己を回復しなければならない

」(p243)という長谷川の言葉はいまも輝きを失わない。ただし、この道は険しいものとなるだろう。その先に何があるというのか? 建築家は何を目指せというのか? 建築家が罪を認めた先にある未来を勝手に想像するならば、そこに見出せるのはユーモアである。ユーモアは獄舎のなかではじめて生まれる。フロイトがユーモアを論じた事例のなかに、月曜日に死刑執行される囚人が「おや、今週は幸先がいいぞ」と述べるというものがある。これほど人を勇気づける美しいユーモアは稀有である。

冗談で笑い飛ばしてごらん

囚人に今週などない。囚人は死ぬことから逃れられない。囚人は永遠に獄舎に閉じこめられている。この獄舎という苦痛に満ちた状況のなかで、囚人の自我は現実の世界には克服されないことを強調して、勝ち誇ったように快感原則を主張する。これが獄舎のユーモアである。そうして獄舎のなかで囚人に浮かび上がった幻想が、囚人にも、そしてユーモアの聞き手にも快を与える。フロイトは、ユーモアが語ろうとしていることは、「ごらん、これが世の中だよ、とても危険なものにみえるだろう。でも子供の遊びのようなものなのさ、冗談で笑い飛ばしてごらん」ということだ述べている(フロイト『ユーモア』光文社古典新訳文庫-p230)。建築家が獄舎のなかでユーモアを生み出す時、そのユーモアは人々を勇気づけ、両親のような優しさを持つのかもしれない。