堀口捨己 建築家 作品・生涯・思想・著作

堀口捨己は日本の建築家である。堀口捨己とは誰か? 作品、生涯と思想、著作の順番に簡単に追いかけてみたい。少しでも建築に興味を持ってもらえたら嬉しい。

堀口捨己の作品代表作品や建築の特徴

堀口捨己の代表作、12選

はじめに

まず、堀口捨己の代表的な作品を追いかけてみよう。ここでは、重要だと思われる作品を独断と偏見でピックアップして、年代順にまとめている。興味がある方は、自分なりに調べて見るとよいだろう。

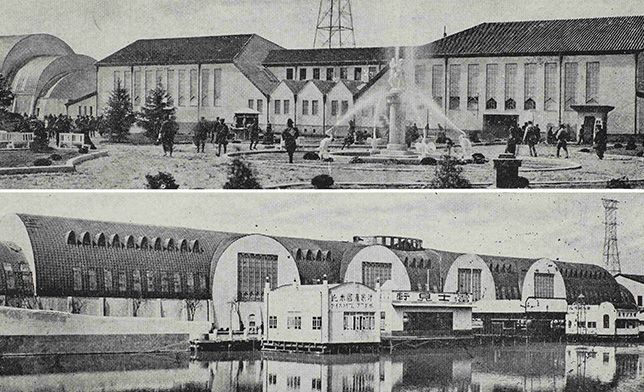

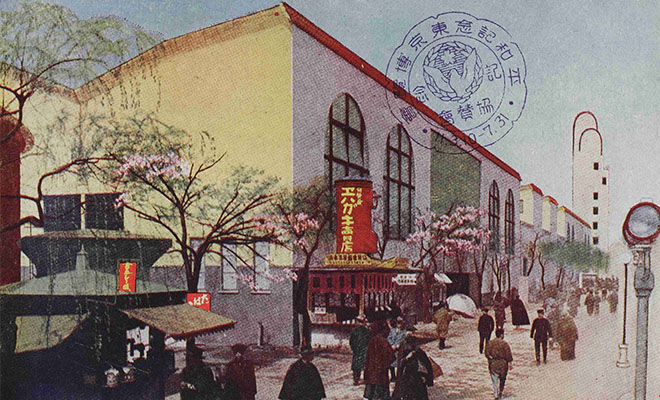

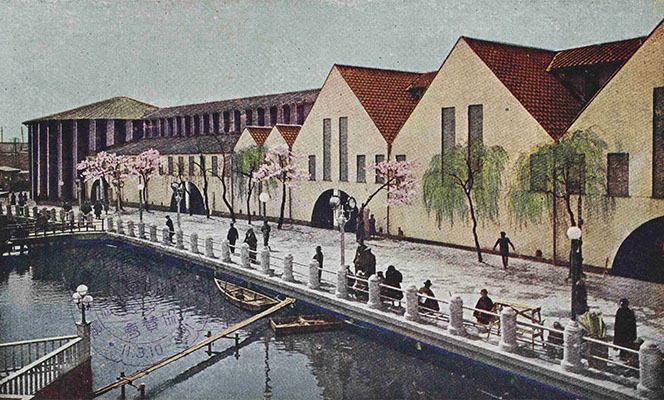

平和記念東京博覧会の建築群

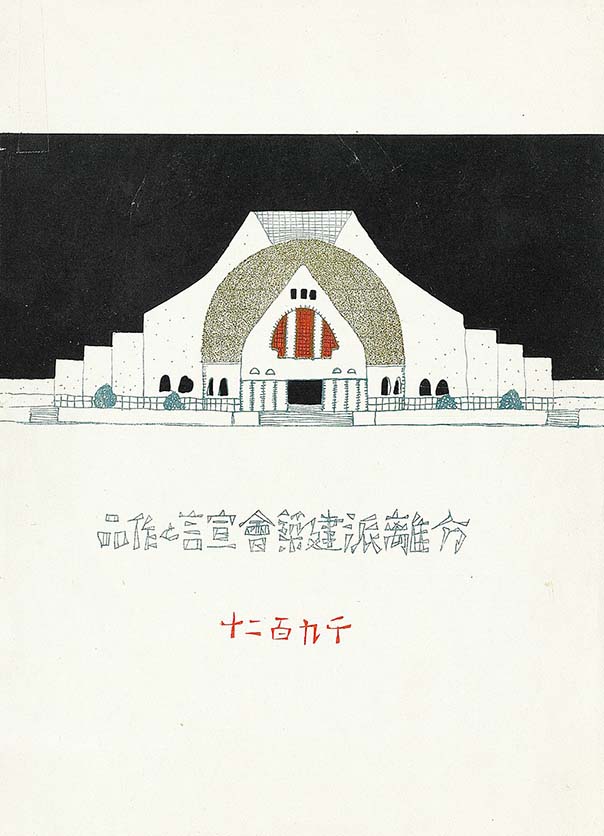

1922年の作品であり、堀口の最初の仕事である。第一次世界大戦終結を記念して上野で開かれた平和記念東京博覧会の会場に、角度を持った三角屋根が並ぶ《電気工業館》、テレスコープ型バレル・ヴォールトのアーチが連続する《動力館・機械館》、V字型の屋根の《交通館・航空館》、太い柱を円形に配置した《鉱産館・林業館》、そして池に向かって聳える象徴的な《池の塔》を設計した。いずれも、表現主義的な曲線の影響を受けた木造の建築で、伊東忠太による推薦で実現した建物である。とりわけ、動力館・機械館のアーチが連続する様子は構造合理的でもあり美しい。

堀口は、1920年に石本喜久治、瀧澤眞弓、森田慶一、山田守、矢田茂と「分離派建築会」を設立し、その運動の理論的な側面を担ったことで知られているが、平和記念東京博覧会の建築群は、やはり「分離派建築会」での表現主義的な影響が色濃いのが感じられる。また、実現こそしなかったものの、『糸と光との塔』というシンボルタワーの計画案のスケッチもあり、その華麗な色彩と表現はぜひ見ておきたい。

小出邸

1925年の堀口のはじめての住宅作品。瓦葺きの宝形屋根と水平の軒との対比が印象的な建築であり、1926年の『紫烟荘』を予見させる。はじめての住宅ということもあり、堀口自身も納得のいかない箇所も多かったというが、玄関と客間の構成など、堀口らしさが垣間見えるところも多い。1923年のヨーロッパ旅行でオランダの建築を生で見た影響から、アムステルダム派やデ・ステイルといったオランダの造形運動の融合が図られ、それでいて、在来の工法で和風との融合が図られたのが特徴である。現在は江戸東京たてもの園に移築されている。

紫烟荘

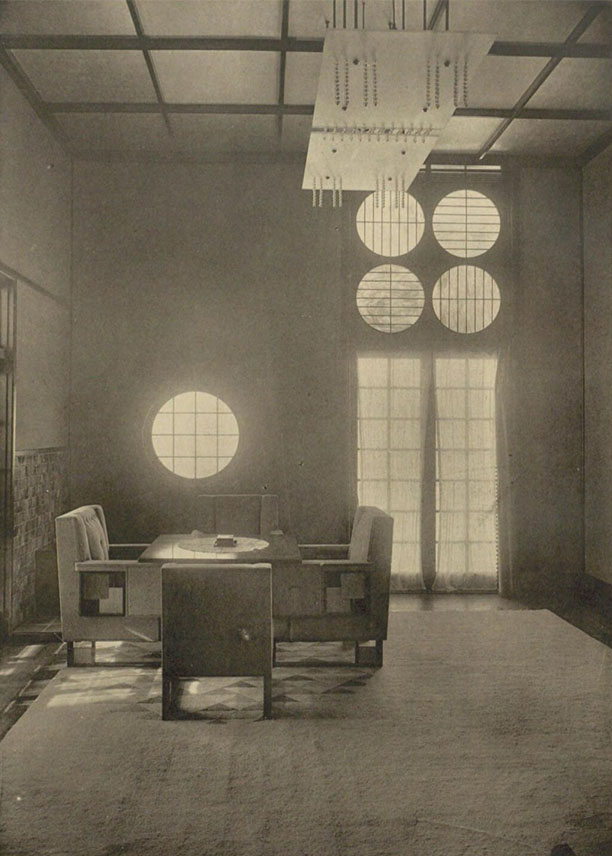

1926年に完成した作品で、膨らみを持った茅葺きの屋根と水平垂直な面が調和している珠玉の建築。完成の2年後に煙のように焼失した。表現主義的な形と抽象的な線や面が、丁寧に《構成》されている。重要なのは、伝統的な素材を用いる表現主義とでも呼べるアムステルダム派のデザインと、線や面や色を幾何学的に構成するデ・ステイルのデザインという、オランダの本家では融合するはずのない二つの潮流を一つの建築へと纏めあげたことである。これは、日本という西洋の外部からオランダを眺めたからこそ可能になった、西洋建築の誤読的翻訳とでも言えるだろう。堀口は、《構成》を単なるデ・ステイル的な幾何学だけではなく、より広義に捉えているのだ。

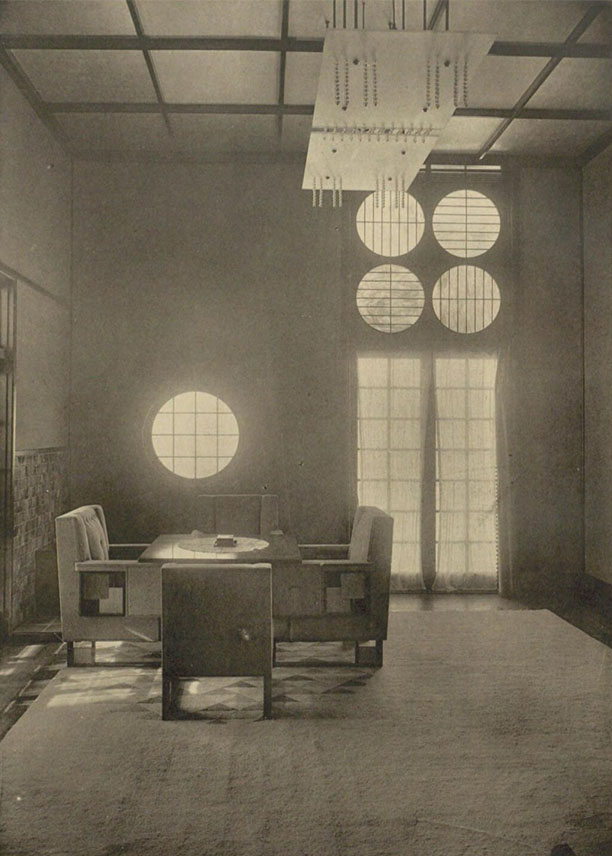

印象的な外観とは裏腹に、内部はアール・デコ風の意匠となっていて、また、家具や照明などの細部のデザインも徹底されている。堀口は、紫烟荘が完成すると、「建築の非都市的なものについて」という論文を添えて『紫烟荘図集』を発表する。そこでは、近代の問題が都市にばかり専念していることが批判され、非都市的なものとしての田園が発見され、そこに潜む自然性が引き摺り出される。その際、非都市的なものの代表として茶室を持ち出してくるのが、堀口独自の視点である。『紫烟荘図集』でにおける巧妙なレトリックの論文と浪漫性を感じさせる写真の効果よって、紫烟荘は一つの小住宅を超えた普遍性を獲得する。 (外部の画像サイト↗︎)

双鐘居

1927年の作品。寺の鐘と教会の鐘の両方が聴こえることから双鐘居と名付けられた木造二階建ての住宅。ライトの影響を感じさせる玄関が特徴的で、華麗な色彩で丁寧に構成された居間が魅力的な建築である。その華麗な居間は、クリムトのような世紀末芸術の儚い鮮やかさが感じられる。デザインの争点の一つは、椅子座という新しく輸入された生活様式を日本の文脈にどう落とし込むかである。その結果、座布団のように低い低座の椅子が並べられ、壁のなかにソファが組み込まれるなど、日本と西洋の結びついた、緊張感のある幻想的な作品になっている。オランダの生活様式と日本の生活様式が混肴する。 (外部の画像サイト↗︎)

吉川邸

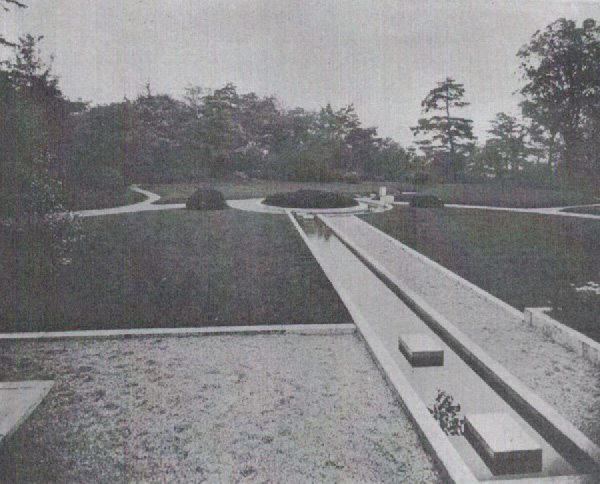

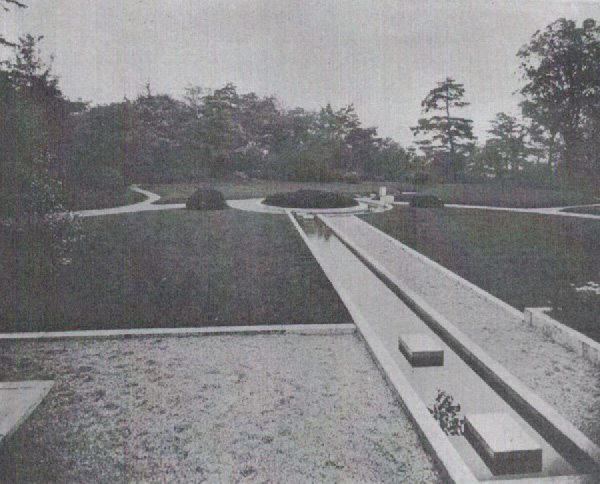

1930年の作品。日本で建てられた鉄筋コンクリート造住宅としては、かなりはやい作品である。1923年の関東大震災以後、鉄筋コンクリートが着目されたことが背景にある。堀口は骨組みとして鉄筋コンクリートを用いることにし、そのコンクリート・フレームに対して水平垂直の線や面が構成してゆく。全体的にシンプルなモダニズム的なデザインとなっているのだが、外部空間にも細やかに気を配っているのが特徴である。たとえば南面の芝庭の長く伸びた水空間や中庭など、至るところが完璧なまでに構成されている。コンクリートフレームが構造を担保した結果、表層で自由に遊ぶことができるようになり、ややマニエリスム的に感じられさえする意匠になっている。とりわけ、正面の中央に開けられた眼のような丸窓は、構成というには意図的すぎるきらいがある。また、この住宅は、富士山を眺めることが意識されていて、富士山という外部すらも《構成》のなかに取り込まれている点にも注目すべきである。

岡田邸

1933年の作品。渋井清を施主とした妾宅という特殊なビルディングタイプである。妾宅というビルディングタイプにおいて、自由な表現が可能になる。木造の平家の和館とRC造の平家の洋館からなるもので、和館の前に広がる草庭も堀口の設計である。この建物は、もともと島藤組が設計施行をしていたが、和館の工事途中から堀口が設計を引き継ぐことになったため、和館は純粋な堀口建築ではない。いや、だからこそというべきか、堀口がどうしても表現したいことが詰まっている。なぜなら、この特殊な条件こそ、堀口の視点をより普遍的なものに向けさせたからである。

ここでの主題は和館と洋館をいかに併存させるかである。しかも、和館はすでにほとんど完成しているという難しい条件である。堀口は、平面計画を工夫し、道路から和館と洋館が同時に見えないようにし、そのうえで、両者を抽象芸術という構成の観点からみれば併存可能だと唱えてみせた。いわば、既存の和館と新しい洋館を構成という観点で見るならば、普遍性を持ちうるのである。そして、堀口はその原理を庭園にまで拡張する。和館の前面の「秋草の庭」では、背後のコンクリートの塀の直線的なデザイン、明快に伸びる池に立つ独立柱、などの様々の要素の構成によって普遍的なものが感じられる。

若狭邸

1939年の作品。こちらも、渋井清を施主とした妾宅である。白いモザイクタイルの貼られた箱型の建物であり、日本のインターナショナルスタイルの代表作である。正方形に近い敷地に対して、45度の角度を振った平面は、モンドリアンではなくドゥースブルフの絵画の如くダイナミックである。地階がRC造、一階が木造とRC造の混構造、二階が木造の三層構成である。

当初はすべてRC造で作ろうとしていたが、戦時下の資材統制で混構造にならざるを得なかった。また、北面のガラスブロックなど、当時の新しい材料がふんだんに使われているのは勇敢である。『若狭邸』で一番に目を引くのは、長く伸びるプール(池)である。水平に伸びるプールと垂直に聳える煙突の対比が外観を美しく仕立てるだけではなく、内観から見たプールも美しく、アイストップとしての飛び込み台なども巧妙である。また、これを非常用水にもなると説明をつけるのも堀口の理屈っぽさが出ていて面白い。

大島測候所

1938年の作品。伊豆大島につくられた気象台の測候所を中心としながら、小さな科学博物館などが付随する複合施設である。兄が気象学者であったことから、九州気象台(1931)、水戸観測所(1935)、大阪災害科学研究所(1936)、神戸海洋気象台(1938)など測候所をつくる機会に恵まれた堀口であるが、その集大成が『大島測候所』である。幾つかの庁舎の建物、無線電線鉄塔など一体が堀口の設計であるが、やはりメインは庁舎・参考室・観測塔・付属家の入った建物である。

メインの観測塔のある建物はRC造、事務室と参考室の入った2階建の建物で水平に一直線に伸びる庇が美しい。その水平の建物に対して、5階建の観測塔が垂直に付くという非相称のデザインである。重要なのは、大島測候所が建てた後に発表された「様式なき様式」という文章である。そこでは、前もって決められた様式を建築に当てはめるのではなく、「事物的な要求」を満たした先に現われる様式が重要である、と述べられる。たとえば、観測等は直方体に円筒形を載ったデザインになっているが、風力測定の際に円筒が有利に働くという事物的な要求にしたがったからである。様式なき様式をめざすこと。すなわち、事後的な様式の発露をめざすこと。『大島測候所』ではこれが狙われたのである。

八勝館 御幸の間

1950年の作品。堀口は、1950年頃から名古屋の高級料亭であり八勝館の一連の作品を手がけている。八事の八勝館では、御幸の間(1950)、残月の間(1950)、浴室(1953)、さくらの間ときくの間(1958)、音聞ゴルフクラブ(1958)、栄の八勝館では、中店(1953)、そしてその再建(1967)。それらは「現代の数寄屋造り」とでも呼べるような堀口好みの繊細な空間が広がっている。

とりわけ、御幸の間は有名である。天皇・皇后が訪れるということで設計されたもので、16畳の主座敷と10畳の次の間からなる京間の座敷。その東と南に入側がまわり、南東隅には濡縁がつく。障子を外せば一体空間としても使える柔軟な空間。床の結びつきや、細やかな素材など、ここですべての趣向を説明することは出来ないが、強いていうなら格子ルーバーの天井照明が特徴である。なぜなら、新しく発明された人工的な採光ですら、空間構成に取り入れられるという堀口の強い普遍性への意志が感じられるからである。(外部の画像サイト↗︎)

サンパウロ日本館

1954年の作品。サンパウロ市の400年を記念する行事として開かれた博覧会の日本館で、大江宏が協力している。当初は、鉄とガラスとコンクリートの数寄屋が想定されていたが、結局木造で作られることになった。興味深いのは、日本ですべて材料を加工した上で、一度東京で仮組み立てし、それを解体してから現地で組み立て直すという方法である。美しい高床が、池に映る様子は素晴らしい。この建築に関して、池辺陽が「この作品には全く創造的なものがない

」と批評し、堀口が反論してみせたことは有名である。

明治大学和泉第二校舎

1955年頃から、堀口は明治大学の一連の作品を作り始める。明治大学駿河台大教室・8号館(1955)、明治大学和泉体育館(1956)、明治大学駿河台図書館(1959)、明治大学駿河台6・7号館(1958)、明治大学和泉第二校舎・大教室(1960)、明治大学工学部生田校舎(1962-1965)。コンクリートの太い柱が立面に強いリズムを与えると同時に、斜路を用いて導線を可視化しながら、それが外観に現われることでダイナミックで強いデザインとなっている。とりわけ、明治大学和泉第二校舎の斜路は圧巻である。(外部の画像サイト↗︎)

常滑市立陶芸研究所

1961年の作品。正面から見て、半分が二層吹き抜けの展示室、もう半分に事務部門が入っている。約4m飛び出した上部の庇が特徴的で、一部が透けることで光が入る。また、展示室上部につけられた羽ばたくようなトップライトも特徴的。さらに外壁は紫から白へのグラデーションに硬質磁器タイルが貼られるなど、機能性を満たしながらも繊細な表現が散りばめられ、堀口好みの作品となっている。堀口建築が取り壊されてほとんど現存しないなか、2025年の8月現在、この建築はまだ現存しているので是非見たいものである。

堀口捨己の作品一覧

| 建築⇅ | 竣工年⇅ |

|---|---|

| 平和記念東京博覧会の建築群 | 1922 |

| 小出邸 | 1925 |

| 紫烟荘 | 1926 |

| 双鐘居 | 1927 |

| 牧田ビルディング | 1928 |

| 吉川邸 | 1930 |

| 九州気象台 | 1931 |

| 塚本邸 | 1932 |

| 中央気象台品川測候所 | 1933 |

| 岡田邸 | 1933 |

| 永井邸 | 1934 |

| 飯塚測候所 | 1935 |

| 荒尾邸 | 1935 |

| 水戸測候所 | 1935 |

| 銀座の小住宅 | 1936 |

| 中西邸 | 1936 |

| 大阪災害科学研究所 | 1936 |

| 取手競技場 | 1937 |

| 内藤邸 | 1937 |

| 聴禽寮 | 1937 |

| 山川邸 | 1938 |

| 神戸海洋気象台 | 1938 |

| 大島測候所 | 1938 |

| 岩波茂雄の墓 | 1946 |

| 岩波茂雄の墓 | 1947 |

| 八勝館八事店 御幸の間・残月の間 | 1950 |

| 立礼席「美似居」 | 1951 |

| 日吉丘高等学校 | 1951 |

| 明治大学聖橋校舎 | 1952 |

| 大河内家合同墓 | 1952 |

| 八勝館八事店 湯殿 | 1953 |

| 八勝館旧中店 | 1953 |

| 光悦巴庭によるヴァリエーションの中庭 | 1954 |

| 扶桑相互銀行岡山支店 | 1954 |

| 扶桑相互銀行岡山支店 | 1954 |

| サンパウロの日本館 | 1955 |

| 明治大学駿河台大教室 | 1955 |

| 明治大学駿河台8号館 | 1955 |

| 万葉公園・万葉亭 | 1955 |

| 三朝温泉旅館行楽 | 1955 |

| 料亭植むら | 1955 |

| 和辻哲郎の墓 | 1955 |

| 大森の小住宅 | 1956 |

| 明治大学和泉体育館 | 1956 |

| 日本陶磁協会主催「元・明名品展」の会場構成と立札の茶席 | 1956 |

| 静岡雙葉学園講堂・体育館 | 1957 |

| 岩波邸 | 1957 |

| 日吉丘高校 ─ RC本館 | 1957 |

| 八勝館八事店さくらの間・きくの間 | 1958 |

| 八勝館音聞ゴルフクラブ | 1958 |

| 明治大学駿河台6号館・7号館 | 1958 |

| 明治大学駿河台図書館 | 1959 |

| 明治大学和泉第2校舎(大教室)・学生会館 | 1960 |

| 常滑市陶芸研究所 | 1961 |

| 静岡サンモール修道院・礼拝堂 | 1962 |

| 白川邸 | 1964 |

| 明治大学工学部生田校舎4号館 | 1964 |

| 明治大学工学部生田校舎1号館 | 1964 |

| 静岡雙葉学園普通教室棟 | 1964 |

| 明治大学工学部生田校舎3号館 | 1965 |

| 茶室磵居 | 1965 |

| 明治大学工学部生田校舎2号館 | 1965 |

| 明治大学工学部生田校舎斜路 | 1965 |

| 福岡雙葉学園小学校校舎・講堂体育館 | 1966 |

| 八勝館中店 | 1967 |

| 大原山荘 | 1968 |

| 有楽苑 ─ 如庵を移築し元案を復元 | 1972 |

| 茶室清恵庵 | 1973 |

| 「黄金の茶室」復元監修 | 1981 |

堀口捨己の生涯と思想キーワードや経歴など

はじめに

堀口捨己の生涯と思想を追いかけてみよう。ここでは、重要だと思われる出来事やキーワードを独断と偏見でピックアップして、年代順にまとめている。簡単に分かりやすくまとめたものなので、時間軸などを前後させている場合もあるし、勝手な解釈している部分も多々ある。参考程度のものだと考えてください。

建築を学びはじめて

1895年に岐阜県の農家に生まれ、南画や生花などを学んだ大地主の父親を持つ堀口は、1915年の20歳のとき、北原白州が主催する芸術雑誌『ARS』に和歌を発表するなど、若かりし頃から芸術的なものに惹かれていた。1917年に建築をやると腹を括り、東京帝国大学の建築学科へと入学する。重要になるのは、1919年に、同期の山田守と瀧澤眞弓とともに満州ならびに、その他の中国の都市に訪れたことである。とりわけ堀口は、青島でみた中国に輸入されていたドイツ的な建築表現に大きな影響を受けた。西洋の独特な表現に中国で遭遇するという異質な体験が、後の堀口建築に影を落としている。

そのとき青島で見たドイツの新しい建築というのに非常に印象を受けましたね。あそこの総督官邸なんか非常に感動しちゃって、ドイツ的なものですよ。

堀口捨己「分離派・中央電信局・山田守」

『建築記録/東京中央電信局』所収

分離派建築会の設立

1920年になり、東京帝国大学の建築学科を卒業を控えた堀口は、石本喜久治、瀧澤眞弓、森田慶一、山田守、矢田茂らとともに『分離派建築会』を設立する。日本の近代建築運動の先駆けである分離派建築会は、芸術としての建築を強く訴えかけ、「過去の建築圏からの分離」を宣言してゆく。こうした宣言の背景には、1915年に野田俊彦の『建築非芸術論』が発表され、建築が芸術足りうるかを議論する土壌が生まれていたことがある。

さて、そうした分離派建築会の作品は、過去からの分離を目指していたが、その外観としては、ドイツの表現主義的な衣装を纏ったような表現が好まれた。そもそも、日本には分離すべき過去の歴史がないから、真似事にならざるを得ないのである。 『分離派建築会 宣言と作品』と題された本の表紙には、堀口がデザインした「斎場の試案」という作品が大胆にのせられ、その正面はウィーン分離派を彷彿とさせる一枚は圧巻の仕上がりとなっている。「斎場の試案」は表紙にのせられた正面ばかりが着目されがちだが、ぜひ側面から見て欲しい。そこにはアールデコ風の衣装があり、正面のドームはブツりと切られ、背後の箱物に貼り付けられているのが分かる。ここにはオットー・ワーグナーとは全く異なる、二つの様式の美しき衝突が姿を見せている。

この運動が社会的に重要なのは、過去からの離脱を宣言することで、建築とは何かを零地点から問いかける基盤をつくったこと、そして、展覧会などを駆使しながら、メディアによって建築をアピールすることに対して自覚的であったことである。堀口は分離派の理論的基盤として、建築とは何かを零から問う地盤を固めたのである。こうして、1921年には東京上野で開催された平和記念東京博覧会のデザインを任され、堀口は建築家として歩みを始めることになる。平和記念東京博覧会では、水平的な建物と垂直的な塔という二つの異質なものが、表現主義という様式によってまとめられている。

我々は起つ。過去建築圏より分離し、総ての建築をして真に意義あらしめる新建築圏を創造せんがために。我々は起つ。過去建築圏内に眠つて居る総てのものを目覚さんために溺れつつある総てのものを救はんがために。我々は起つ。我々の此理想の実現のためには我々の総てのものを悦びの中に献げ、倒るるまで、死にまでを期して。我々一同、右を世界に向つて宣言する

分離派建築会『分離派建築會宣言と作品』

非都市的なるものへの視座

堀口の運命を大きく変えるのは、1923年から1924年にかけて西洋の建築を見てまわった洋行である。フランスやドイツ、トルコやギリシア、またイタリアやスイスにも訪れたらしいが、堀口が特に着目したのはオランダの建築であり、その印象を『現代オランダ建築』として一冊の本にまとめている。そこでは、ベラルーへやアウトなどの動向が手堅く纏められ、デ・ステイルなどの動向も着目されているが、アムステルダム派の建築への着目がこの書物に深みを与えている。とりわけ、アムステルダム北郊の田園地方にある住宅コロニーの「パーク・メールウク」に訪れ、ひどく感動しているのが面白い。なかでも、クロフォラーの「掬林の片隅の家」など、自然素材の曲面的造形の屋根を絶賛している。この田園的な造形に生で触れたことが、堀口に「非都市的なもの」への眼差しを開花させ、『紫烟荘』へと繋がってゆくきっかけとなる。

實に、彼らは總てを離れて近代の熱情の中に溢れ来る欲求を如何に建築に表したことでせう。彼等の焔のやうに上がり来る内的な力は一つの歪める曲面となって表はれて、それを表はすに似つかはしいあの柔かい藁とあの燻んだ素朴な煉瓦を持ってしました。(中略)ここに明かに私等はベルラーヘ氏の固い構造派的な考えに反対した一つのある傾向、幻想的な、自由な創作を強調する態度を発見します(p16)。

堀口捨己『現代オランダ建築』

非都市的なものへの視座

洋行を終えて、1925年に『小出邸』、1926年に『紫烟荘』、1927年に『双鐘居』を設計する。重要なのは、1927年のに『紫烟荘図集』を発表し、そのなかに、「建築の非都市的なものについて」と題された論文が所収されたことである。近代の建築が、都市と関連した視点からのみ設計されていることを問題視しながら、都市的なものに対して非都市的なもの、すなわち田園を持ち出し、「田園では家とは何であるかから始めることが出来る」(岩波文庫-p16)と主張する。そして、非都市的なるものの代表として、茶室建築を例に挙げる。

ここで注意しなければならないのは、単に茶室建築が非都市的なものだという理由で賛美されている訳ではないということ。茶室は、都市のアンチテーゼとして持ち出されたのではなくて、自然の材料を用いながら比類なき建築構成を実現していることが着目される。だから、非都市的なるものは、視覚的なロマンを追い求めた英国のピクチャレスクとは別物である。堀口は、茶室において、生活や機能や自然といったものは、比類なき構成として一つに統合されているというのである。

モンドリアン的な抽象的な構成や、コルビュジエの機械的な構成、そうした外側から押し付けられた空間構成とは異なり、茶室は、生活という一人の人間の内側から発露した空間構成なのである。ドイツの美術様式論がバロックを発見したように、堀口は茶室を発見してみせる。それまで建築ですらなかった茶室を、解釈一つで建築へと引きずり込んだ手際に感動を覚えざるを得ない。さて、こうした分析によって、建築構成というものが、もはや自然や生活と乖離したものではなくなってくるのが西洋との差異である。奇妙な外観を持つ『紫烟荘』では、今までにない建築構成が生まれている。これは決して過去に憧れるロマン的なものではなく、やはり構成としての近代的な産物であるのだが、自然や生活が構成のなかに取り込まれているのが特徴的である。とはいえ、だからといって、『紫烟荘』の実際の意匠としてはアムステルダム派とデ・ステイルという二つの様式の美しき衝突を超えてこない。洗練された構成というよりも暴力的な衝突というしかないのは誰が見ても明らかだろう。これを意匠的に解決するには、本格的な茶室研究を待たねばならない。

しかし、空間的に狭く低く、表現的テーマには否定に近いまで単純で、しかも材料的には野生のあるがままの不思議な自然を使用し、そしてそこに内的に、悠揚せまらない大きさの内に自然と感情とを入れて、深く透徹した鋭い広い世界観を表象しているのは比類のない建築構成である(p20)。

堀口捨己「建築の非都市的なものについて」

堀口捨己の建築構成の芳醇さ

ここまで、堀口が独自の建築構成の理論に辿り着くまでを見てきた。堀口は、分離派における表現主義的な場所から始まり、洋行におけるアムステルダム派との出遭いを経て、茶室の分析を通して独自の建築構成の理論へと辿り着いた。その構成というのは、外から押し付けられる抽象的な表現ではなく、内から湧き上がる具体的な表現であり、だからこそ複雑性や多様性を排除することない代物である。西洋のモダニズムの建築構成が、建築の純粋性を求めて凡ゆるを排除した結果として生まれたのに対して、堀口の建築構成は、建築の純粋性を求めながらも、凡ゆるものを統合してゆく寛容さだと言えるだろう。だから、その純粋性は、多様性や対立性を削ぎ落とすことはなく、自然や生活、曲線すらも巻き込んでゆく。堀口のモダニズムは、西洋近代のモダニズムに比べて決定的に寛容なのである。以下の引用を見てほしい、コルビュジエに比べると簡潔さに欠け、あらゆる要素を一文に詰め込んだという印象を受けるだろう。

建築は絵画や彫刻の助けなしに充分にその用途に応ずる立体あるいは平面の容量や質量や面や線や色や光で、その比例や布局や節奏で、空間的構成の美を表現し独立して存在し得るものである(p23)。

堀口捨己「建築の非都市的なものについて」

吉川邸から庭を含んだモダニズムへ

1926年の『紫烟荘』、1927年の『双鐘居』とまだ田園の匂いのする住宅を手がけた堀口は、1930年の『吉川邸』において白い抽象的なモダニズムに転向したというのが一般的な解釈である。吉川邸は目黒にある住宅だが、アムステルダム派や表現主義の曲線などが失われ、水平と垂直の構成のみで成立しているのが分かる。しかも、全体的な配置計画には太陽の位置などが加味され、コルビュジエ的な機能性かつ合目性を帯びている。だからと言って、自然的なものや表現的なものが失われた訳ではないことに注意したい。アムステルダム派の茅葺の屋根が失われた代わりに、今度は庭園が主題に上がってくるからだ。線状の浅い池が庭園の中央にまで伸びているのは、庭と建築の関係性を明確にするためである。堀口は、建築と庭を構成という観点から等価に扱い、これ以降、庭との関係を重要視してゆくことになる。

ここで着目してみたいのは、吉川邸の正面中央に開けられた小さな丸窓である。この丸窓こそ、堀口建築に特徴的なヴォキャブラリーに思われるからである。この丸窓は、正面ファサードの中心点であり、ライト的な水平面の流れるような構成とは異なり、その流れに奇妙な安定感を与えている。推測するに、この丸窓の効果には、茶室の平面の分析の成果が現われている。すなわち、反相称な流れのなかに生じる安定。この丸窓は、茶室平面でいうところの「炉」に匹敵する代物なのである。 堀口は、分離派運動の頃から紫烟荘に至るまで、意匠としては二つの様式の美しき衝突をそのまま提示するばかりであった。しかしながら、吉川邸において、小さな丸窓が二つの衝突を不安定なままに安定させる効果を持つことに気がついた。そして、この丸窓が1940年の「忠霊塔の表現と其一試案」にまで続いてゆくのである。

堀口は、1932年の「茶室の思想的背景と其構成」のなかでこう述べる。「これに反して非相称形態は、不安定であり、運動であり、しかも曲線の運動である。しかしかかる非相称形態は、線、面、立体としてもそれが、量的均衡を保った場合においては、不安定は逆に如何なる方面に対しても、それは絶対に運動を持たない安定となる

」(岩波-p80)。不安定のなかに生じる安定。動的なもののなかに生じる静的なもの。速度と運動が仕舞い込まれた均衡。堀口は、茶室の炉と床の間の配置の分析によって、こうした原理を見出してゆくことになるのだが、少なくとも、吉川邸は今までの二つの様式の美しき衝突を超えた、不安定のなかに生じる安定への第一歩がみてとれる。当然、この丸窓が、建築と庭のあいだの安定をも生み出しているのは言うまでもない。

この住宅では建築と同時に初めから庭園も建築も分けない空間構成として設計を進めた。

堀口捨己『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』

岡田邸の庭の構成

1934年の『岡田邸』になると、庭の構成の仕方が明確になる。洋館と和館が並立する岡田邸において、建物と庭の関係を超えて、洋風の庭と和風の庭が、直線状の池によって結ばれていることが印象的である。この直線状の池が、西洋庭園と日本庭園の高低差を調整する役割を持つのだが、その池の中には礎石と丸柱が置かれ、デザインの中心点となっていることが分かる。すなわち、西洋庭園と日本庭園という二つの様式の美しき衝突は、池のなかの一本の丸柱によって不安定なままに安定する。まるで、茶室における炉が、あるいは吉川邸における小さな丸窓が、全体をまとめあげるようでさえある。

堀口は、1932年に茶室を本格的に研究した代表的な論文である「茶室の思想的背景と其構成」を書いている。そこでは、茶室の平面を分析しながら、いかに茶室が反相称であるかが熱弁される。「四畳半以下の室で総坪数三坪に足りない小室が、床の間と炉を中心にして百近い変化ある実例を持っている

」(岩波-p86)。なるほど、茶室は対称的な中心を避けながら、それでいて安定した反相称の構成を持っている。こうした反相称の構成の発見が『岡田邸』に活かされているのは明らかで、西洋庭園と日本庭園は安定した反相称の構成を持っている。というのはデザインの中心点となる礎石と丸柱は、巧妙に中心からズラされているのだから。これにより、なんとも言えない静謐さが生まれているのは、構成の妙である。

茶室建築の総ての方向に一貫して表れているのは反相称性である(p79)。

堀口捨己「茶室の思想的背景と其構成」

茶室とパルテノンを並べること

ところで、堀口が「茶室の思想的背景と其構成」のなかで、茶室とパルテノンを比較してみせたことは印象深い。自動車とパルテノンを一枚のページに並べてみせたコルビュジエの方法の影響を受けたのだろう。重要なのは、パルテノンが端正な視覚美を完成させた建築美を持っているとしたうえで、茶室は生活のうえに立つもっと自由な建築美を持っているとされることである。「少なくともパルテノンは戒律的様式主義をただはらんでいるのみであるが、茶室からは建築的に自由無礙なる手法を約束している

」(岩波-p108)。茶室は単なる抽象的な構成ではなく「生活構成」というべきもので、生活という地に足をつけたところから構成という建築美を完成させているという点において、パルテノン以上に取り上げる価値があると主張される。

こうした堀口のレトリックによって引きずり出されるのは「建築における日本的なもの」である。磯崎新が詳細に論じたように、日本的なものという問題規制は西洋との遭遇によって始めて浮かび上がるもので、西洋の眼なくして日本的なものはあり得ない。堀口は、構成という西洋由来の概念を用いて茶室を分析することで、茶室の建築的な地位を引き上げようとする。だから、茶室は元来から日本的なものではなく、日本的なものとして事後的に発見されたということであるだろう。ここに、一つの創作がある。そもそも、茶室を構成の美学を表現したものとして見ること自体、異常だということは心に留めて置く必要がある。

さて、こうした堀口の西洋的な眼によって生み出された「生活構成」という比類なき言葉は、現象学の「生活世界」に匹敵する魅力的な言葉である。なぜなら、そこには従来の抽象的な構成を超えた新しい可能性が開かれているから。そこには生きられた身体が潜んでいる。西洋のコンポジションとは異なり、構成要素の一つ一つが生きてくる雰囲気がある。たとえば茶室の躙口は、単なる視覚美だけではなく、人間が通り抜けるという行為を含めて芸術効果を増幅させる。西洋のコンポジションが決定的に乾いているのに対して、構成要素に人の息遣いが入り込んでくることを見抜き、「生活構成」として言語化したのは、やはり堀口ならではなのである。

茶の湯が日常生活の形式を借りて美を求める芸術であるとして、それを今ここで生活構成の芸術と呼ぼうと思う(p57)。

堀口捨己「茶室の思想的背景と其構成」

斜路が生まれるとき

『吉川邸』の丸窓、『岡田邸』の丸柱、茶室の炉という不安定なかに安定を持ち込む中心的なものを見てきたが、1932年の『塚本邸』や1937年の『瑠璃寮』、また1939年の『若狭邸』などで斜路が新しいデザインのヴォキャブラリーとして使われ始めていることを見逃してはならない。とりわけ『若狭邸』の斜路は、明らかにコルビュジエの影響を感じさせる。ただし、コルビュジエと異なるのは、斜路が、建物本体と水平に伸びるプールのあいだに挿しこまれ、両者を不安定なままに安定させる構成的な役割を担っていることである。つまり、『若狭邸』における斜路は、『岡田邸』における直線的な池の置き換えであり、対角線上に伸びる二つの様式を調停する。コルビュジエの斜路は建築内部の構成なかの一部に過ぎないが、堀口の斜路は建築の内部と外部を結びつけるものであり、だからこそ内部と外部の衝突する場所としてのファサードに、特有の生々しさを持って現われてくる。

『若狭邸』における斜路は、水平垂直で構成された他の要素に比べて明らかに異質であり、他の構成要素を結びつけるという独特な役割を担っている。我々は、初期の堀口建築を二つの様式の美しき衝突と述べることから始めたが、その二つの様式をどう調和させるかこそ堀口を読み解くうえでの重要な鍵になる。初めの『紫烟荘』の外観ではまだ二つの様式は衝突していた。しかしながら、『吉川邸』の丸窓や『岡田邸』の丸柱において、建築と庭、あるいは和風の庭と洋風の庭という二つの異質の要素がうまく均衡を保つような中心がつくられ、『若狭邸』においては90度に回転して対置された建築と庭(池)を、斜路によって結ぶことに成功する。すなわち、二つの異質な様式を対置させ、その二つの異質な様式のあいだに、ある独特な役割を持った構成要素を挟み込むことによって、二つの異質の様式が安定するという蝶番的なあり方なのである。二つの異質な様式の衝突から、二つの様式の調停へ。

特に、二つの様式のあいだに斜路を持ち込むというのは堀口独特の方法である。なぜなら、斜路は生活としても魅力的であり、そこに人が歩くというダイナミズムが感じられるから。すなわち、生きられる構成要素なのである。後述するが、これが後期の明治大学の一連の作品につながってゆくのは明らかである。さて、堀口を二つの様式の美しき衝突を解決しようとしてきた人物と読み替えるならば、堀口の言説はよりクリアになる。要するに、二つの異質な様式を、いかに調停できるのかこそが堀口のテーマになっている。二つの異質な様式は、西洋の方法論の如く抽象的なコンポジションによって統合することはできない。だから、生活構成と言ってみたり、様式なき様式と言ってみたりしながら、なんとか両者を統合する上位の原理が言説のうえでも模索されるのだ。

いうならば、堀口捨己はこの時期までに、西欧の近代建築家が方法の一元化に到達したのにたいし、あえて日本的モデルにかかわり、二元化した二つの極を一挙にしょいこむことになったのである。それは日本における一九三〇年代の近代建築が否応なくかかえこまされた文脈であった(p247)。

磯崎新「様式の併立」

『見立ての手法 : 日本的空間の読解』所収

様式なき様式

堀口は、1938年に『大島測候所』を完成させる。まず、大島測候所の平面図に着目してみよう。そこでは、水平的に伸びる四角い建物と、垂直的に伸びる四角い観測塔の低層部とのあいだに、一つの円が描かれ、両者の均衡を安定させているのが分かる。この円筒状の塔は先端まで伸びて、上層階には螺旋階段が仕舞い込まれている。図面を見ると、観測塔内部の階段は、下階は直方体の内部にあるのだが、途中から螺旋階段に切り替わっている。つまり、円筒形の箇所をつくるために相当無理をしているのである。堀口は1938年の神戸の海洋気象台を建てたことを持ち出して、こう説明する。

「海洋気象台では庁舎が三階建であるからその塔屋まで庁舎の主階段を使用し、それより円筒の途中に張り出した機械室に渡り、それより円筒内部の廻り階段で昇れるようにした。これによって風の蔭の影響がほとんどなくなった事がその後の観測の結果に出て来た事を知ってこの大島観測所にもこの形式を採用する事にした

」(p188)。なるほど、円筒形の方がヴォルテックス現象が起きづらく、正確なデータが得られることは分かるし、『海洋気象台』の動線がとてもスムーズなのは理解できる。ただ、『大島測候所』の観測塔に動線は不可解極まりない。何やら無駄が多くて非効率に感じられる。たとえ、円筒形の下部に振り子式の地震計が入っているとしても、である。

上記の言説を素直に受け取るならば、『大島測候所』も庁舎の主階段を利用して3階に登って、そこから渡り廊下を渡ってアプローチすればよいはずである。ただ、今回は庁舎と観測塔が2階で繋がれ、奇妙な階段が観測塔のなかに溢れかえっている。ここまでして堀口がやりたかったことは何か?逆に、こう問うてみよう。もし、3階に渡り廊下のアプローチがあったと仮定してと失われるものは何か?失われるもの、それは庁舎の水平的な庇である。まず第一に、堀口は、水平に伸びる庁舎と垂直的に伸びる観測塔を組み合わせて二つの異質なものを創るために、2Fにアプローチをつくったのである。こうして初めて、水平と垂直の衝突が生まれ、両者を統合するという新しい課題が生まれる。

『大島測候所』に生じている水平と垂直の対比に、1921年の『平和記念公園博覧会』の面影を感じるのは間違いではない。ただ、『平和記念公園博覧会』では、両者は表現主義風という既存の様式によって統合されている。しかし、『大島測候所』には前もって当てはめるべき様式はない。ではどう両者を調停すればよいのか? これが堀口特有の問いである。 西洋の抽象的な構成であれば、水平的に伸びる四角い建物と、垂直的に伸びる四角い観測塔の低層部を並べて終わりであろう。ただ、堀口は両者を調停することを試みる。それらがただ単にバラバラに配置されて渡り廊下で結ばれているだけでは気が済まないのである。そこで堀口が取った方法は、円筒形の形態を無理やり入れこむことである。ただ、それでは円筒形のヴォリーュームの説明ができない。なぜなら、この円筒形は建築構成の枠外にある、ある種の暴力性を帯びているから。そこで、合目的な理由で説明しなくてはならなくなる。

堀口は1938年に『大島測候所』を完成させると、「様式なき様式」として知られる文章を発表する。この論文では、様式とは、事物的な要求の満たした向こう側に生じるものであり、前もって決められた様式を建築に当てはめるものではない、と強く主張される。しかしながら、様式が否定されるわけではない。事後的に浮かび上がるものこそが「様式なき様式」だというのだ。そこで、堀口は円筒形のヴォリュームの意味を外側から押し付けたものではなく、事物的な要求の結果であると言ってみせる。具体的には、風に耐えるため、というふうに。要するに、この円筒形は特殊であるがゆえに、単なる構成として語り尽くせないし、語り尽くしてはならないのである。

しかしながら、我々はそんな合目性に目を奪われてはならない。ここで着目したいのは、堀口の円筒形が調停要素であり、その円筒形の中に移動空間が入れ込まれ、しかもその円筒の空間が天空まで突き上がっていること、これが興味深く感じられるのだ。二つの異質なものを調停する生きられた構成要素が、ダイナミックに天高く伸び上がっていることが『大島測候所』の新しさなのである。それは、他の水平垂直の構成要素とは明らかに異なるが、かといって、それ単体で象徴的な意味を強く持っている訳ではない。この円筒形の下部は、四角い箱に溶け込んでいるのであり、やはり水平垂直の他の要素との兼ね合いのなかで、美しく伸びあがる。それでいて、ダイナミックな生きられた雰囲気がある。ここに、一つの様式が事後的に浮かび上がっている。すなわち、様式と様式のあいだに咲く調停要素の一輪の可憐な花、という様式である。これこそ、西洋と日本の建築を調停させようと悩み抜いた堀口の答えではなかろうか?

建築は事物的な要求があって工学技術が高められた感情の裏付けをもって解決し充たすところに生ずると思うのであるから、建築設計の前には様式はないのである。しかし建築の後にその形は何等かの様式を持つであろう。それゆえにそれは「様式なき様式である」(p184)。

堀口捨己「様式なき様式」

調停要素の一輪の可憐な花

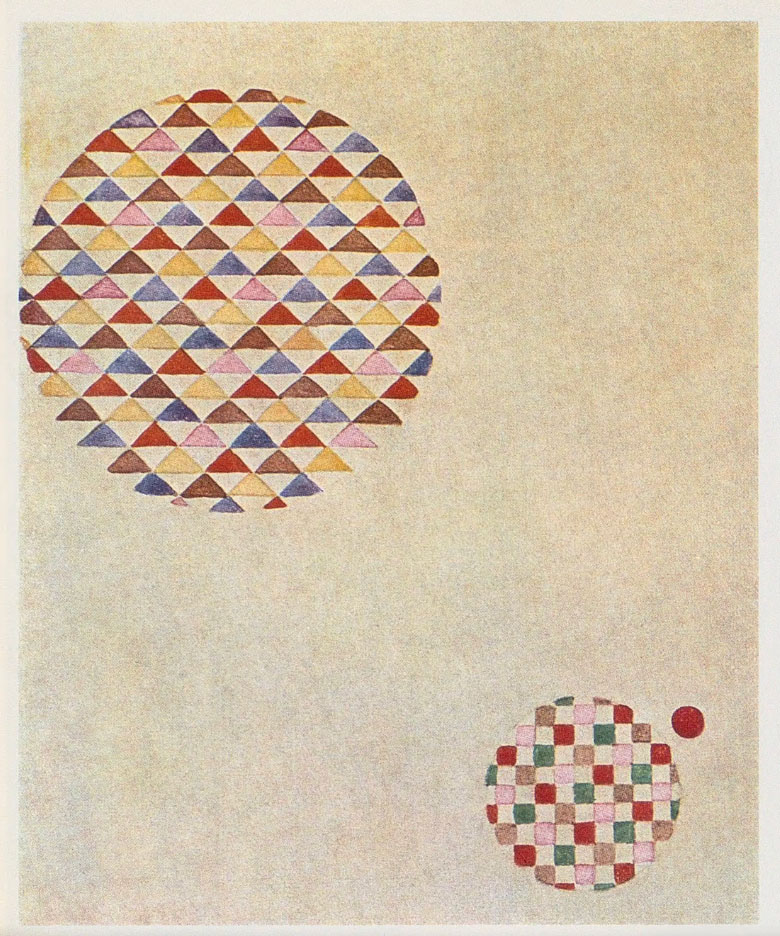

我々は堀口の建築を、二つの様式の美しき衝突、不安定のなかに生じる安定、そして調停要素の突き上げという順番で整理してきた。強引な整理の仕方かもしれないが、こう見るならば初期の堀口の絨毯の意味が分かり始める。たとえば、紫烟荘の絨毯では、二つの異質のパターンをもった円形が並べられ、そのあいだに小さな赤い円が置かれている。このはみ出した小さな円こそが、調停要素の突き上げの萌芽である。この一滴の赤い種が、『大島測候所』で花を咲かすのである。『大島測候所』の円筒は空へ伸びて、円形の花弁を広げている。

ダイナミズムの溢出

1938年に『大島測候所』を完成させた堀口は、太平洋戦争で設計が難しくなる間に茶室や数寄屋の研究を進め、1950年に『八勝館 みゆきの間』にて和の建築へと歩みを進める。ここからの歩みを簡潔に説明するのは難しいが、堀口建築に潜む調停要素のダイナミズムが一気に溢れてくる時期だと考えると分かりやすいだろう。そのダイナミズムは、天井に、トップライトに、斜路に、と至るところへと溢出し、そのバロック的なダイナミズムの奔流が全体を纏めあげてゆくのだが、極め付けは『明治大学和泉第二校舎』の前面につけられた斜路である。

この斜路は『大島測候所』の円筒の置き換えなのは、堀口自身こう述べていることから明らかである。「その結果として中心的な部分を誇張する塔のごときものが自然になくなって、全体が一つの量として見られるような姿を表してくる

」(『家と庭の空間構成』p229)。つまり、塔の代わりに斜路が出てくる。しかも、この斜路は大量の学生が移動するから、独特の風景をつくりだす。ここに、堀口が考えてきた生活構成の思想が結びつく。つまり、斜路は単なる構成要素ではなく、生きられた構成要素となる。当然、建物周囲の造園は堀口が行い、建物と庭が斜路によって調停されているのだが、建物と庭を調停するのは、そこに動きまわる学生たちなのである。ついに、堀口建築の構成要素のなかに人が入り込む。茶室に茶人が必要なように…。ここに堀口の思想は完成し、ギリシアの静謐さを乗り越えたダイナミズムを展開させるのである。

このような斜路の連りが描き出す姿は、太い柱にとりかこまれた古いギリシャ風のアカデミアの静かな幻想からは遠ざかって、かなり動きのある眺めを作り出す(p227)。

堀口捨己『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』

和風の大家として

ところで、堀口の後期の和風建築をどう捉えるのかは難しいポイントである。ここでは、こんなふうに捉えてみよう。「日本の伝統」という文脈を、自身のダイナミズム思想の最終的な舞台として選んだ、というふうに。一見すると、茶室や数寄屋は、静かで洗練された空間に見える。しかしながら、そこには生活構成としての身体的な動きがあり、その身体のダイナミズムが堀口の和風建築にはそっと隠されている。また上空からの光のという西洋の教会的な光のダイナミズムが、格子ルーバーと共に現れてくるのである。ここで詳細は省くが、堀口の後期の作品には、和風というだけでは収まりきらないダイナミズムが隠されているのである。堀口の思想を「構成」の枠内から救出し、「ダイナミズム」のちからの側面を引き摺り出すことが、今後、求められてくる仕事となるに違いない。

さいごに

堀口の生涯と思想を追いかけてみた。後期の和風建築の位置付けは難しく、細やかなところに踏み込んでしまうため、一旦省略しているが、また機会があれば書きたい。堀口の思想を見ていると、西洋から輸入された建築という概念を如何にして日本で実現できるのか、というアイデンティティの問題を常に抱え込み、この問題に常に向き合い続けていることが分かる。こうした問題に向き合い続ける態度こそ、単なる乾いた構成を超えた建築へと向かうために必須になるものである。現代見習わなくてはならないだろう。堀口建築はほとんど解体されているが、一つくらいは後世に残したいものである。

堀口捨己の著作おすすめの書籍や作品集など

堀口捨己を知りたいひとへ。まず、国立国会図書館のデジタルコレクションで無料で読める『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』という作品集を眺めることをお勧めしたい。もし興味が出てきたら、岩波文庫の『堀口捨己建築論集』を読むとよい。ただ、堀口が生きた時代の知識なしでいきなりこの文庫を手に取ると、なかなか勘所が分からない。そこで、堀口研究者である藤岡洋保の『堀口捨己の世界』を先に読むことをお勧めする。『堀口捨己の世界』と『堀口捨己建築論集』を読んで興味が出れば、分離派に足を進めるもよし、堀口の著作をより深く集めてみるのもよし、といったところだろう。

堀口捨己に関するおすすめの書籍、3選

『堀口捨己作品・家と庭の空間構成』

堀口の自薦作品集であり、構成や装丁も堀口が手がけている。縦びらきの構成はあまりに美しく、読むだけで感動するのだが、価格が高いのだけが難点である。国立国会図書館のデジタルコレクションで読めるので、一般の方はそちらで読むことになるだろう。ぜひ、目を通して欲しい。堀口の素晴らしさが詰まっている。

『堀口捨己建築論集』

堀口の重要論文を纏めたもの。「建築の非都市的なものについて」、「茶室の思想的背景とその構成」、「現代建築に表われた日本趣味について」、「新時代建築の神話その他(様式なき様式)」、「利休と現代建築」、「妙喜庵の利休茶室待庵」、「庭園序説」 が所収されている。古風で硬い文体が時代を感じさて読みづらいところもあるが、若い世代には「庭園序説」を読んでほしい。SANAAや石上純也が庭にこだわる理由がよく理解できるだろう。

『堀口捨己の世界』(藤岡洋保)

堀口研究で手にとりやすいものといえば、これ一択である。堀口捨己の時代的な背景や、作品などが研究者の目線で丁寧に解説され、堀口の全貌が分かってくる。個人的には、さらりと入れられた批判的な目線が興味深い。「ちなみに、堀口らのモダニストが攻撃した歴史主義が、彼らが批判したような『模倣の建築』ではなかったと、私は考えている

」(p162)。なかなか興味深い視点なので、ぜひ読んでみることを勧める。

その他おすすめの書籍、3選

『戦間期の国際建築』(ケン・タダシ・オオシマ)

ケン・タダシ・オオシマによる著作。日本のモダニズムを牽引した戦間期の3人の建築家、山田守、堀口捨己、アントニン・レーモンドの詳細な分析を通して、より広義の国際建築の意味を明らかにする一冊。日本と西洋はいかに交錯という視点から堀口を分析した意義は大きい。

『分離派建築会: 日本のモダニズム建築誕生』(田路貴浩編)

堀口捨己も参加した分離派建築会に関連した論文を多数収録した一冊。あらゆる角度から分離派が検討され、固定概念が覆される論考も多く所収される。堀口の中国訪問、ヴァーグナーの思想の影響、また当時の東京帝国大学の教育のカリキュラムなど、分離派はまだ死んでいないと感じさせる一冊。

『神殿か獄舎か』(長谷川堯)

明治でもなく、昭和でもなく、その狭間のにある闇としての大正建築を照らし出す伝説的著作。日本の表現派として、後藤慶二から分離派建築会に至るまで、大正建築の歴史を美しく叙述した一冊。分離派が生まれた思想的背景を知り、この時代の知識の幅を広げるにはもってこいの一冊である。