ラスベガス ロバート・ヴェンチューリ他 / 1972

建築における象徴主義を救出する。

本書の第一部は、コマーシャル・ストリップの建築についての私たちの研究の叙述である。第二部は、第一部において得た知見にもとずき、建築の 象徴主義 と都市スプロールの 図像学 を一般化しようとしたものである(p33)。

ロバート・ヴェンチューリ他『ラスベガス』

この著作は1972年にアニー・ジャックとロバート・ヴェンチューリ、デニス・スコットブラウンらによって書かれた『Learning From Las Vegas』の初版をもとにして、1977年に書き直された改訂版の日本語訳である。副題は「建築形態における忘れられた

象徴主義

」。ヴェンチューリは、1966年に『建築の多様性と対立性』で建築形態における多様さや曖昧さを救出したが、『ラスベガス』においては建築における象徴性に着目してゆく。背景にあるのはモダニズム的な画一的な秩序の批判である。ヴェンチューリは、「近代建築家たちは、建築と絵画、彫刻、グラフィックとを結びつける図像学の伝統を拒否した

」(p30)ことを批判しながら、空間における象徴の役割を拾いあげてゆく。平面や構造を基礎とした機能主義的な建築だけがすべてではない。象徴なるものを拒絶するのではなく、そろそろ認めなくてはならないだろう。

広告板はおおむね正当である。

たとえば、広告板(ビルボード)。広告板一見すると醜悪に見えるかもしれないが、象徴として捉えるならば正当な意味を持っている。したがって「広告板はおおむね正当である

」(p28)と主張される。ヴェンチューリが興味深いのは、こうした主張から歴史的なものを再解釈する点にある。たとえば、「一連のローマの凱旋門は、広告板の原型である

」(p158)といった具合である。凱旋門から抽象的な構成を引き出すのではなく、「情報を伝える広告板としての機能を持つとともに、道標として、複雑な街並みに行進用の道を通す役目も果たしている

」(p158)という点に着目するのである。凱旋門=広告板という図式によって、世界の見え方がガラリと変わる体験は感動するほどである。

ラスベガスのストリップから学ぶこと。

ところで、当書が象徴主義を救出するべく選んだ舞台はラスベガスである。ラスベガスは無秩序にみえる大衆的な風景であり、従来のモダニズムの画一的な秩序からすると俗悪に見えるが、象徴主義という枠組みにおいては正当な秩序を持っている。ラスベガスは俗悪という言葉で一蹴するには勿体なく、建築家はラスベガスから学ばなくてはならないと主張される。とりわけラスベガスのストリップが分析対象である。ストリップとは、ラスベガスを南北につらぶく「ラスベガス・ブルーバード」という通りの一区間の俗称であり、ホテルやカジノ、エンターテイメント施設などが数多く並べられたエリアである。ストリップという言葉は「服を脱ぐ」と「細長い一片」という二つの意味を持つから、名称自体が二重の意味を帯びているのも機知的である。

自動車のスケールとコミュニケーションの建築。

それは混沌ではなく、自動車および高速道路と建築のコミュニケーションに関連した新しい空間秩序なのであり、そこでは純粋な形態よりは多様なメディアが問題とされる(p100)。

ロバート・ヴェンチューリ他『ラスベガス』

様々なグラフィック表現を用いながらストリップが分析されてゆく様子は興味深いが、ヴェンチューリらの独特の視点は自動車を分析の根幹に据えた点である。当時のストリップは自動車での移動を基本としていたから、運転手に対して空間がどう現われるかが問題となる。速度がはやいほど大きくて分かりやすいサインが求められ、側面が飾り付けられる。また、建物間の移動も自動車によるので、建物相互が大きく隔たたり、前面に広大な駐車場がつくられる。顧客に散財させるために、賭博場を正面玄関を駐車場と結びつけて構成する。建物の広告板が正面に飛び出して各々の独自性を主張する。歩行者ではなく運転手から現象する都市を分析したことが慧眼なのは、時速60マイルで走る自動車を主体にすることで、視覚が優位な状況が生じて、建築そのものよりも象徴性が優先される枠組みが提供されるからである。

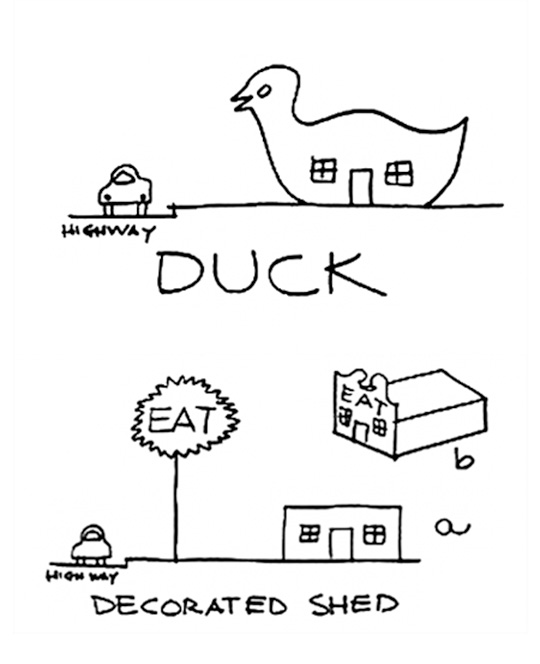

あひると装飾された小屋。

クロフォード・メナーとギルド・ハウス

あひる とは、それ自体が象徴である特別な建物である。装飾された小屋は、 象徴 で装飾された普通の建物である。私たちは、その両方とも正当であると考えている。(p119)。

ロバート・ヴェンチューリ他『ラスベガス』

第二部に進むと、「あひる」と「装飾された小屋」という概念が説明される。あひるとは、空間や構造やプログラムなどが全体としての象徴的形態に統合されていて完結している建物であり、装飾された小屋とは、空間や構造とは無関係に装飾が貼り付けられている建物である。ヴェンチューリは、ポール・ルドルフ設計の『クロフォード・メナー』とみずからが設計した『ギルド・ハウス』を比較しながら、前者はありきたりでどこにでもあるものの、イメージだけは堂々として独創的であるという点が不適切だと批判して、後者は醜くて平凡であるが多様性や対立性を含む点で適切であると述べる。『クロフォード・メナー』は首尾一貫しているが、『ギルド・ハウス』は装飾を貼り付けているだけに過ぎず、だからこそ相互矛盾を受け容れることができる。

造花を飾れるか

印象的で分かりやすいのはプラスチック造花の例である。もし『クロフォード・メナー』に造花を飾ったならば、その洗練された首尾一貫した印象を壊してしまうが、『ギルド・ハウス』にはプラスチックの造花も自然に馴染むことが出来る。言い換えるならば、あひるは建物全体をあひるという象徴で覆っているために、あひる以外の要素を受け容れることはできないが、装飾された小屋は、象徴で装飾しているだけに過ぎないから多様性や対立性を受け容れることができる。こうした『クロフォード・メナー』の分析をとおして、装飾や図像学の伝統を拒否する近代建築は、建物の全体を象徴で覆い尽くそうとするために、「実は建物全体を歪め、一つの大きな装飾と化してしまっている

」(p137)。それゆえ、「近代建築は自らあひるとなってしまった

」(p138)と指摘される。

装飾された小屋

ヴェンチューリは、あひると装飾された小屋をどちらも正当だと分析したうえで、装飾された小屋に軍配をあげる。その理由は、装飾された小屋が誠実であるという倫理的な理由ではなくて、装飾された小屋が時代に即していて適切だからという現実的な理由である。装飾された小屋の方が、安価で生活世界のコミュニケーションに適しているという意味である。最後に、こうした装飾された小屋の象徴性の意義が、歴史的な流れのなかでどのように位置付けられるか、また近代の建築家が機械や工場の象徴をどれだけ利用してきたか、都市スプロールをいかに評価するべきか、などが細やかに検証されて締め括られる。

装飾された小屋を設計することの是非は問われなくてはならないが、近代建築が硬直した時代において、ラスベガスという新しい都市の現象に着目しながら、あひると装飾された小屋という機知に富んだ言葉を用いて、建築における象徴性を議論の場に引きずり出した意義は大きい。必読の一冊である。

ポストモダニズムとミニマリズムを装飾された小屋から検討する

英雄的建築家像の死は認めなくてはならない。

建築家の死

ヴェンチューリがあひるを批判したことは正当であった。近代建築があひるであり、一つの装飾と化しているという批判はもっともであり、この告発以後にあひるをつくり続けるわけにはいかない。なぜなら、それは建築家が一つの秩序を押し付けるという暴力を肯定することになるのだから。「近代建築の巨大構造とトータル・デザイン指向の背後には、このような象徴的英雄主義がある

」(p195)。現代において、象徴的英雄主義を安易に受け容れるのは危険である。一つの秩序を過信して、その秩序をすべてのものに暴力的に押し付けるような専制的な態度が及ぼす危険に向き合わなくてはならない。この点をまず自覚しなければならず、英雄としての建築家の解体は現代の前提条件である。作者の死、あるいは建築家の死という前提。建築家は英雄などではない。英雄としての建築家像の首ははねられなくてはならない。

あひるの死

とはいえ、英雄的な建築家像が封印されたからといって、英雄を批判することにアイデンティティを求めてはならない。英雄的建築家像の死を認めるのは重要だが、英雄への否定を肯定へと反転させてアイロニーの戦略に逃げこんではならない。生きながらにして、死体に甘んじるのは卑怯である。死体を正当化するのは傲慢である。重要なことは、生きながら死体に甘んじるのではなく、生きながら死に接近する態度である。英雄的建築家象の死を認めながら、その死をみずからに受肉させなければならない。このとき、建築家になにが可能かが問われる。現代建築は、この地点からはじまることを忘れてはならない。こうした意味において、あひるをつくり続けるのは時代錯誤であると断定すべきだし、装飾された小屋に甘んじることも許されない。そこでもう一度、装飾された小屋の意義を問い直す必要があるだろう。装飾された小屋とは一体なんだったのか?

装飾された小屋の問題点。

最後に、私たちは建築における醜くて平凡な象徴主義を論じ、そして、雄弁な正面と何ということもない背面からなる装飾された小屋の格別な重要性を述べ、つまるところ象徴を付けた覆いとしての建築を論じよう(p122)。

ロバート・ヴェンチューリ他『ラスベガス』(強調筆者)

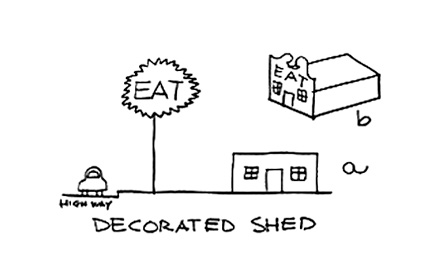

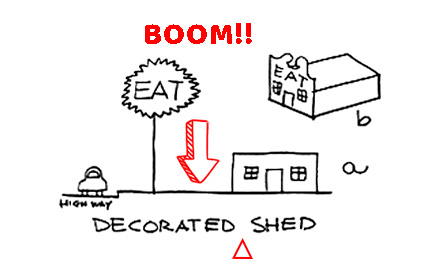

内部と外部の衝突

ヴェンチューリは《装飾された小屋》を提案したとき、a案とb案の二つのスケッチを書いている。これは、よく考えると奇妙である。b案は装飾された小屋として簡単に理解できる代物だが、a案に至っては装飾と小屋が分離して存在しているため、いわば《装飾と小屋》にしか感じられないからである。1966年の『建築の多様性と対立性』において、ヴェンチューリが「外と内とが異なるものだとしたならば、その接点である壁こそは何かが起こるべきところであろう。外部と内部の空間や用途上の要求が衝突するところに建築が生ずる

」(p162)と述べていたことを考えると、a案には外部と内部に衝突がないことが分かる。すなわち、a案は建築が生じておらず、建築は解体されている。

建築の解体

a案はラスベガスのストリップの分析から引き出されたものであり、高速道路側にサインが独立して存在している。そのため、高速道路側からの見え方という外部からの視点以外を持たない。b案の場合、装飾も小屋も人間のスケールであり、壁面において外部と内部の衝突が発生しているが、a案の場合、装飾は車のスケールで小屋は人間のスケールであり、両者は統合されることなくバラバラに空中分解して衝突は起きていない。これは自動車と高速道路の誕生によって、主体の一貫性がもはや維持できなくなった時代の到来を意味している。確固たる主体なるものが崩壊して、大きな物語が瓦解してゆくなかで、建築の解体という現象に向き合うことが喫緊の課題として浮上する。a案は建築の解体という状況を明確に表現している。

装飾と小屋の切り分け

ヴェンチューリは、生理学者のメスが生体の全体性から一片の肉を切り離すかのように、外部と内部、あるいは装飾と小屋を切り分けざるを得なかった。自動車のスケールと人間のスケール、両者の差異があまりに隔たっているために調停することが不可能だと判断したからである。分裂した主体を結びつけるには、コルビュジエのモデュロールのような純粋な秩序に頼るしかないが、ヴェンチューリはそうした外部の秩序に頼ることをみずからに禁じている。したがって、装飾と小屋は切断されるしかない。ヴェンチューリは実際の設計においてa案とb案を使い分けているが、『バスコー・ショールーム』のようにa案を適応した建築はお世辞にも建築とは言えない代物である。a案を建築として考えるならば、ヴェンチューリは何かを見逃していると言わざるを得ない。ヴェンチューリは何を見逃したというのか? ヴェンチューリから何を学ぶことができるのか?

ポストモダニズムとミニマリズムの逆説。

何ということもない背面

ヴェンチューリから学ぶべき第一のものは、ミニマリズム的視点である。ヴェンチューリは「雄弁な正面と何ということもない背面

」(p122)を切り分けた。しかしながら、ヴェンチューリは「雄弁な正面」について語るばかりで、「何ということもない背面」について語ることはなかった。正しくいうならば、語らなかったのではなく、原理的に語ることが不可能だった。なぜなら、それは如何なる意味も持たないからである。ヴェンチューリは、建築におけるあらゆる意味を雄弁や正面に凝縮したために、背面はあらゆる意味をはぎ取られた搾りかすと化した。背面は、あらゆる意味を絞り尽くされて、もはや何も意味しない空っぽなにならざるを得なかった。意味のない抜け殻について語れることは一滴たりとも残されていない。だから、「何ということもない」という形容詞を仕方なく付加することしかできなかった。

意味と無意味

これは、装飾された小屋においても同様である。装飾された小屋において、「装飾」について語ることはできても、「小屋」について語ることは不可能である。ヴェンチューリは、装飾と小屋を切り分けて、あらゆる意味を装飾に振り分けた結果、小屋について一言も語れなくなった。装飾された小屋はあらゆる意味を持たないからである。装飾された小屋は、意味を持った装飾と意味を持たない小屋に分解されたのである。このとき、意味を持たない小屋、すなわち無意味な小屋の誕生を見逃してはならない。しかも、この小屋は無意味という意味を持つことも拒絶されている。小屋は、第一にあひることを拒絶され、第二に装飾としての意味を切り離された残滓だからである。全体として無意味を象徴するあひるにもなることも許されていない。スケッチに描かれた単なる白い四角い箱は、建築史のなかではじめて誕生した意味を持たない場所なのである。

零度の白い箱

ヴェンチューリの本当の功績は、建築における象徴主義を救出したことではない。そうではなく、象徴主義を救出する過程において、無意識のうちに零度の白い箱を誕生させたことにある。建築家の設計行為という暴力を、雄弁な正面という範囲に限定することによって、背後に無意味を場所をつくりあげたことが重要なのである。確かに、ヴェンチューリは表面のマニエリスム的操作をしただけであるという批判も多い。しかしながら、表面のマニエリスム的操作しかしなかったゆえに、表面に踏みとどまり続けたからゆえに、あらゆる純粋主義者が願ってもやまない純粋な白い箱を用意することが出来た。そしてスケッチに描かれた単なる白い四角い箱、ここにこそミニマリズムの究極を読み取ることができる。ヴェンチューリをミニマリズムとして読み替えること、これを一つの学びとして考えてみたい。

零度の小屋の誕生

装飾された小屋における小屋の存在を見逃してはならない。この小屋は、あらゆる意味を排除されることで生まれる純粋な箱である。ここに一つの逆説が生じているのが興味深い。純粋な箱というのは、純粋なものを志向する純粋主義者から生じたのではなく、純粋なるものを完全に否定したヴェンチューリによって誕生したという逆説である。装飾をはぎ取られた裸の小屋は、ミニマリズムの完成形を告げていた。裸の小屋は、あひるとも切り離され、装飾とも切り離され、零度の建築表現として建築史の金字塔として刻まれるべき代物なのである。ヴェンチューリは意図せずしてミニマリズムの最前線に立っていた。建築におけるポストモダニズムがミニマリズムの完成形を提示するという逆説。装飾をめざしたヴェンチューリは、逆説的に零度の小屋を提示したのである。

高速道路の二つの秩序

ここで立ち止まって考えてみるべきは、ポストモダニズムはミニマリズムがコインの裏表のように成立したことである。そもそも、ミニマリズムが高速道路の体験から始まったことも忘れてはならない。ヴェンチューリはストリップの高速道路が二つの秩序が溶け合うことで成立していることを指摘している。「この対位法は〈ストリップ〉に沿って展開する二種類の秩序の存在を明らかにしている。ひとつは道路に付帯する要素の明白な視覚的秩序であり、もうひとつはサインや建物の混沌とした視覚的秩序である」(p58)。すなわち、高速道路には点々と規則正しく並ぶ街灯などの秩序と、煩雑で混沌としたサインや建物の秩序、二つの秩序が重層したものである。当然、規則正しく並ぶ街灯という前者の秩序がモダニズム的な秩序であり、ヴェンチューリは後者のサインや建物の秩序を分析することに向かってゆく。しかしながら、もし仮にモダニズム的な秩序が既に死んでいる高速道路を考えてみたらどうだろうか? たとえば、未完成な高速道路を滑走するような…。

ミニマリズムと高速道路

ここで同時期にミニマル・アートを牽引したトニー・スミスを考えることは無駄ではない。スミスは、彫刻家かつ画家なのだが、フランク・ロイド・ライトに弟子入りして、コルビュジエを称賛した建築家としても知られている。スミスは1966年の『アート・フォーラム』のインタビューにおいて、未完成の高速道路をドライヴしたことを語っている。「暗い夜で、ライトも路肩の標識も線も柵も何もなくただ、遠方にある丘に縁取られ、煙突、塔、煙、色のついた光によって区切られる、平地の風景を通じて動く暗い舗道があるだけだった。このドライヴは啓示のような経験だった

」(荒川徹訳)。スミスはニュー・ジャージーの未完成の高速道路を走りながら、芸術が終焉していることを確信する。暗闇の高速道路を猛スピードで駆け抜けるなかで、あらゆるものの枠組みが溶解してゆくのを感じる。ここにスミスの原体験がある。

芸術と客体性

ドゥルーズが現代版のモナドと称するスミスの自動車において、区切りとしての光たちがフロントガラスから飛びこみながら、車のなかに畳みこまれてゆくのが想像して欲しい。未完成で秩序なき暗闇の高速道路の風景は、スミスの自動車のなかに幽閉されてゆく。そこには、モダニズム的な秩序などなく、自動車なかに畳みこまれた個人的な風景があるばかり。スミスの自動車において、高速道路の規則正しい秩序などは問題ではなくて、高速道路がどう現前するかが問題なのである。こうした現象を、マイケル・フリードが演劇的と批判したのは有名である。フリードは、ミニマル・アートをリテラリズムと呼び換えながら、こう述べる。「殆どのリテラリズム作品が明らかに中空である

」(「芸術と客体性」)。この文脈で言い換えるならばこうなるだろう。ミニマル・アートには小屋などなくて、表面の装飾しかない。

ミニマリズムの空洞化

上述のそれぞれのケースにおいて、客体は、いわば何物かによって置き換えられているのである。例えば、絶え間ない道路の奔流、突き進むヘッドライトによって照らし出される暗い舗装道路が新たに到来しては同時に後退する様、巨大な打ち捨てられ遺棄された高速道路それ自体の意味、それは唯一スミス一人にとって、また彼とともに車の中にいる者たちにとって存在している意味だ……(p177)。

マイケル・フリード「芸術と客体性」

『批評空間/モダニズムのハード・コア』所収

モダニズム的な秩序が未完成なままの夜の高速道路において、自動車のフロントガラスの表面にどう映るかがスミスの問題なのであり、外側の風景はすべて表層に還元されている。だから、その内実は中空でもかまわない。そこには表面さえあればよく中身など何もなくてよい。こうして汲み尽くすものが何も無いからこそ、スミスの彫刻作品は無尽蔵な装飾と化している。しかも、何かを伝えようと意図したあひるですらないのも明らかである。なぜなら未完成の高速道路における芸術の終焉、すなわちあひるの終焉から始められているのだから。こうしたスミスの彫刻は、多様性と対立性を極限まで兼ね備え、何でもないがゆえに何にでもなれる表面に突き進んだとは言えないだろうか。いかなる象徴を持たないがゆえに、いかなる象徴を付加することができる表面装飾。複雑な全体、あらゆる矛盾を包合する表面。それこそ、ヴェンチューリの望んだものではなかったか…? 言い過ぎだろうか…?

ミニマリズムの零度の装飾

トニー・スミスを題材にミニマリズムは装飾の排除を徹底した結果として、みずからが表面の装飾へと化していることを確認した。ミニマリズムは固体的な量塊に向かったのではなく、装飾を否定する作業のなかで、意図せずして表面の装飾そのものへと変貌した。その装飾は何も意味していないがゆえに、観者との無限のコミュニケーションを生じさせる。コミュニケーションとしての建築はヴェンチューリが主張したものだと指摘しておこう。スミスの『die』やモリスの『Untitled』などの作品を見ても表面性は明らかである。そうした表面の装飾は、何かを象徴するものでは決してない。しかしながら、何かを象徴するものではないからこそ、観者との関係のなかで無限になにかを象徴し続ける。まるで宇宙全体を映しこんだ永遠の鏡のように煌きを失うことはない。ミニマリズムの物体作品には意味が欠如しているが、だからこそ観者に意味作用を補うことを要請する。敢えてこういう言い方をしよう、ミニマリズムは意図せずして零度の装飾を誕生させた。装飾という視点からミニマリズムを捉えなおす意味とは…? 建築との関係とは…? スミスからジャッドへ話題を移そう。

Specific Objects

三次元は現実空間である。それは、イリュージョニズムとありのままの空間との問題、記号と色彩の内部と周りにある空間との問題──ヨーロッパ芸術の目立った、最も異議のある遺物の一つを取り除くことである。

ドナルド・ジャッド「Specific Objects」

ミニマリズムの背中を押したジャッドは『Specific Objects』という文章を書いた。「言うまでもなく、三次元のあらゆるものは、規則的にも不規則的にも、如何なる形状にすることができ、壁、床、天井、部屋、空間、または外部と何らかの関係を持つことも、まったく関係しないこともできます

」(source)。ジャッドが言いたいのは、絵画でも彫刻でもない新しい三次元作品(スペシフィック・オブジェクト)は、あらゆる形式の制限を受けずに自律しているがゆえに、その外側と何らかの関係を持つことも持たないことも可能だということ。外部との関わり合いが作品に影響を与えてはならない地点へ向かって、ジャッドは三次元作品を独立させようと試みた。壁、床、天井、部屋、空間、または外部と関係を持たずしても成立する自律的な作品を考え続け、その結果として、みずからの作品を壁から突出させた。

イリュージョニズムの排除

凝視し、比較し、ひとつひとつ分析し、熟慮するための多くの要素を、作品は必要としない。興味を喚起するのは、事物全体、その品質の総体である。中心的な事物は単独のものであり、もっと強烈で明晰で力強い。

ドナルド・ジャッド「Specific Objects」

ジャッドの三次元作品が、絵画の額縁や平面性に縛られることはなく自律的に存在しはじめた意義を理解するためには、文脈を追わねばならない。ジャッドが強烈で明晰で力強い事物が主張したのは、イリュージョニズムを徹底して排除した結果である。そもそも絵画は二次元であるが、それを三次元的な奥行を持った空間として意識させるのがイリュージョニズムである。イリュージョニズムを絵画空間と言い換えてもよいだろう。印象派以降の絵画は、三次元イリュージョンを装飾的な表面の効果へと結びつける試みであった。絵画の奥行きは浅くなって、二次元の平面へと還元されてゆく。グリーンバーグに従えば、自己批判による自己純化のプロセスこそがモダニズムであり、絵画の場合、フラットな平面性へと向かって自己を還元してゆく作業が追求されていった。

零度の装飾への前進

三次元イリュージョンの排除を過激化してゆくと、絵画はフラットな平面性へと向かい、最終的には平面と外枠しか残らなくなる。その極致において、絵画のなかの奥行きは失われて絵画空間は完全に消滅して、絵画は零度の装飾になるに違いない。そうした前提のなか、零度の装飾に限りなく接近したのがジャッドである。零度の装飾を目指すジャッドは、絵画が完全に零度にならないことに苦しむ。「当時のジャッドが直面した問題とは、いわば、モノクロームでは色自体が空間をもってしまい、何かを描けば、図と地のコントラストが発生してしまうという事態であった

」(荒川徹『ドナルド・ジャッド: 風景とミニマリズム』p73)。すなわち、何かを描いた時点で三次元イリュージョンが必ず発生してしまう。三次元イリュージョンを発生させないために出来ることは、絵画をつくらないことであるが、絵画をつくらないということは作家を辞めることである。一体、何ができるというのか…?

零度の装飾の誕生

そんな苦悩を抱えるなか、ジャッドは幾つかのパイプ・レリーフなどの制作を手掛ける。そして1962年、ふとある作品を床に置いて気がつく。「それは床にあると大きな物だったんだ。私は床でそのままにしておいたが、あまり気にならないように見えた。作品は壁にかけることになっていたが、床でまったく申し分ないように見えた

」(source)。三次元作品のはじまり、零度の装飾の誕生の瞬間である。絵画が零度になるための正解は、絵画であることを辞めることだったのである。絵画は壁にかけられるという前提から逃れる。こうして、絵画の前提条件を突き詰めた結果、絵画とは呼べない三次元作品が生まれる。背後の絵画空間はなくなる。分かりやすく考えるため、窓に置き換えてみればよい。従来において、絵画は外枠に囲まれた平面であり、向こう側をうつす窓として扱われていた。しかしながら、三次元イリュージョンを否定してゆく過程において、窓の向こう側はすべて窓面そのものという表面へと還元されてゆき、ついに壁から外されて床に置かれたとき、もはやそれは窓であることを辞めた。絵画の徹底によって、絵画が絵画でなくなる瞬間が生じる。

絵画と窓の比較

絵画でないならば何なのか? 窓の比喩を続けよう。建築において、向こう側が見えない窓を装飾的と呼ぶことに異論はないだろう。窓というものは、向こう側を眺めるためにあるが、向こう側を失うならば意味がない装飾的平面に近づいてゆく。しかしながら、壁と窓が関係を持っているうちは完全に自律した装飾とは言えない。なぜなら、窓は壁の影響を受けているからである。所詮、窓は壁のなかの一要素に過ぎない。というのは、壁に空けられた穴という制約に縛られているのだから。窓が装飾と化すのは、壁と窓が完全に切り離されるときである。すなわち、壁と窓がまったく関係を結ばなくなり、表面に還元された窓が壁の好きな部分に自由に貼り付けられるとき、それを装飾と呼ぶ。ジャッドが為した偉業を建築的な比喩でいえば、窓の自律性を徹底した結果、壁から窓を切り離したことだと言える。その結果、壁でも、床でも、何処にでも窓を貼り付けられるようになる。当然、窓に向こう側などなく、ぺらぺらな表面に過ぎず、窓と呼べるのかは疑わしい代物なのだが…。

新しい表面との関係

壁掛けか床置きかに影響されない表面としての三次元作品は、表面との新しい関係を築きはじめる。「床に置く最初の作品を制作したあと、表面との新しい関係を知った

」(source)とジャッドは述べる。三次元作品は、壁、床、天井、部屋、空間、または外部と何らかの関係を持つことはないがゆえに、どの表面に対しても等価に接することが可能になる。しかも、ジャッドの歩みを見るならば、作品内部に三次元イリュージョンを持つことは拒絶されている。三次元イリュージョンを持たないということは、表面の装飾に徹しているということである。ジャッドの三次元作品がいくら立体的に見えようと、徹底的に中空であることを見逃してはならない。上部が凹まされた作品が明らかにするように、向こう側が筒抜けの作品が明らかにするように、それは重苦しいマッスではなく、立体的な表面に過ぎない。スミッソンがジャッドの作品をマニエリスムと評価したのもうなずける。

装飾とは何か?

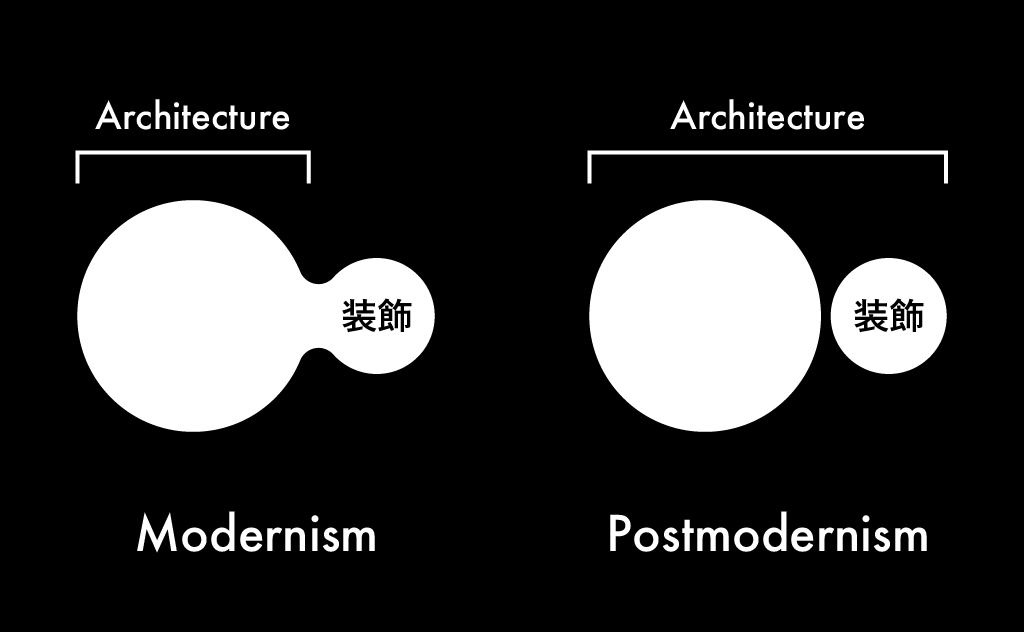

何処にでも貼り付けられる自律した表面、それを装飾と呼ぶならば、ジャッドの三次元作品は建築における装飾と化している。ここで重要になってくるのは、そもそも装飾とは何かという問いである。装飾とは一体なにか…? ここで着目したいのは、《建築の領野》と《絵画の領野》の装飾が対照的に現われていることである。グリーンバーグが指摘したように、モダニズムとは純粋性を希求する動向である。ヴァレリーが純粋詩を説明した仕方において、純粋を希求することは不純なものを取り除いてゆく蒸留作業であり、むしろ不純という外部なくして純粋であることはできない。モダニズムと純粋化という動向であり、完全に純粋なものを提示する作業ではない。純粋は不純という外部への攻撃によって逆説的に策定される。このとき、不純なものとして策定された外部が装飾である。すなわち、モダニズムと装飾概念は同時に確立されたのである。とりわけ建築において装飾が罪悪なのは、建築がみずからの純粋さをめざすための仮想敵として定められたからである。純粋な建築が不純な装飾を攻撃する関係こそ、モダニズムの前提条件である。

建築における装飾とは何か?

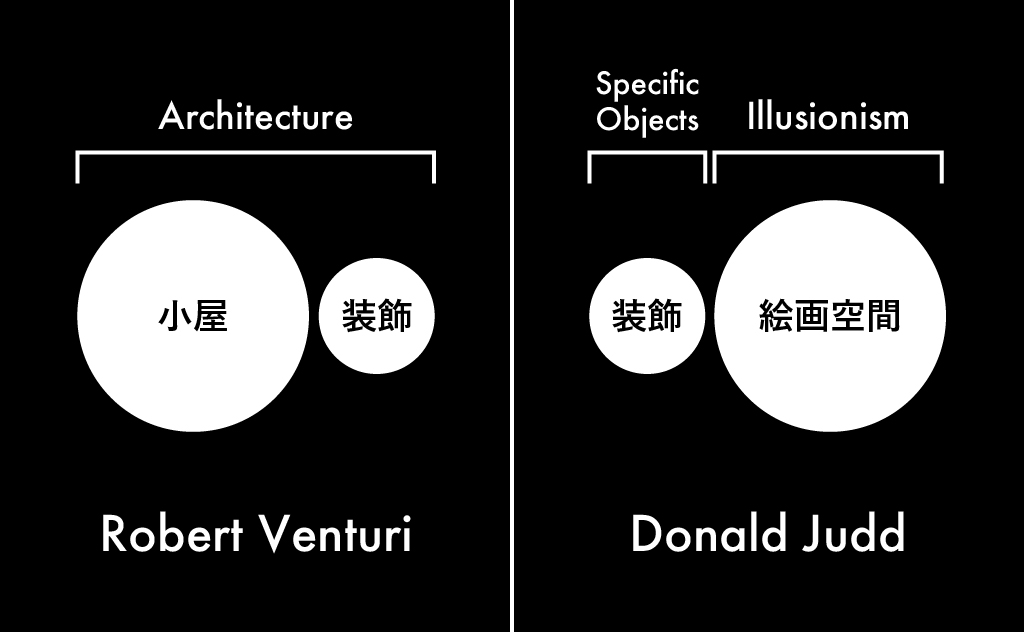

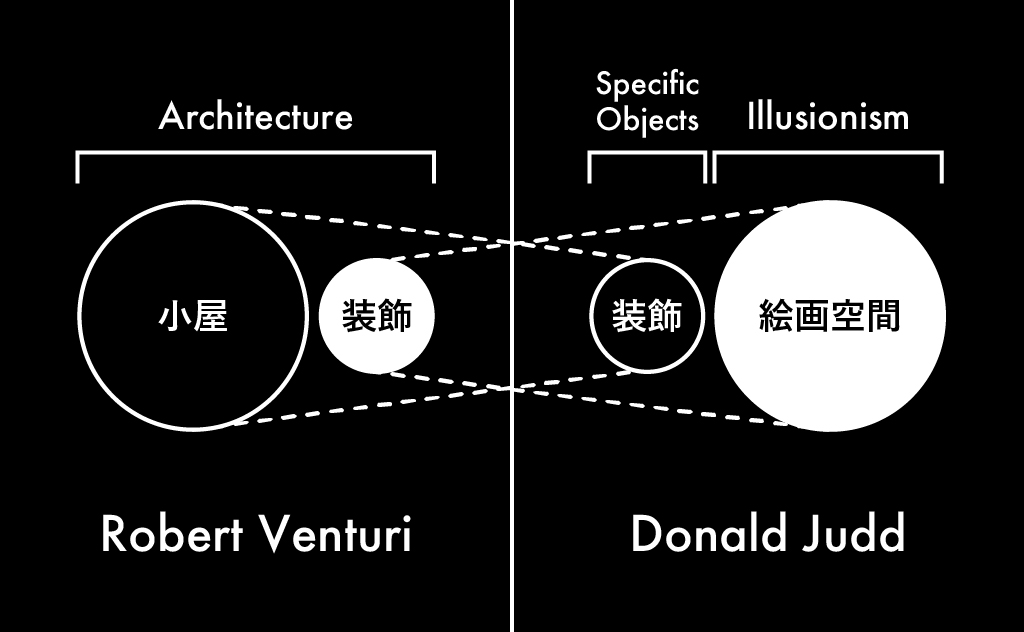

ヴェンチューリが為したことは、小屋と装飾を切り分けて、その全てを含めて建築だと言いきったことである。小屋と装飾を切り分けることによって、純粋なものと不純なものという区別が消滅する。純粋なものと不純なものも、どちらも建築なのである。 装飾という外部を攻撃し続けることで、みずからのアイデンティティを保っていたモダニズムの動向は、装飾が完全に切り離されて包含されたゆえに成立しなくなる。ヴェンチューリの描いた裸の小屋は、モダニズムのいうところの純粋そのものなのだから、純粋を求めることも必要ない。モダニズムは純粋化作業であったが、ポストモダニズムにおいてモダニズム的な純粋化作業は失われてしまう。これを一枚の図にすると以下のようになるだろう。小屋と装飾のあいだに空隙が挿入され、その全てを含めて建築だとヴェンチューリは主張したのである。装飾という外部を否定することで成立していた建築が、装飾を弁証法的に内部に取り込むことによって、外部あるいは他者性を放棄してしまう。

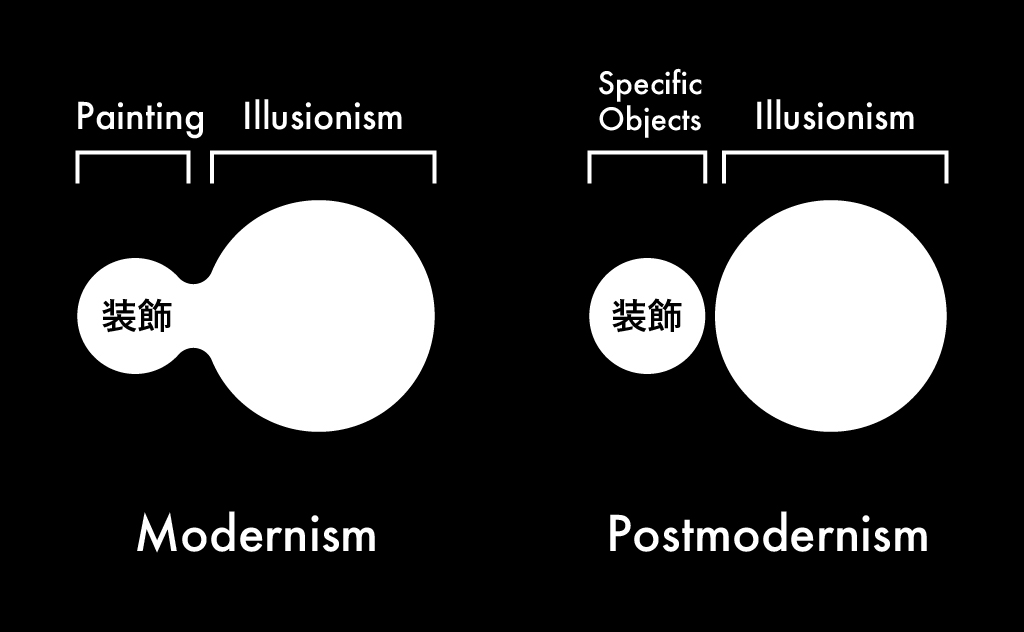

絵画における装飾とは何か?

一方で、絵画における不純なものとはイリュージョニズムである。絵画のなかの立体感や奥行き、いわゆる絵画空間を徹底的に否定することで、純粋なものが目指されるのがモダニズムである。建築において、装飾が取り除くべき外部として扱われたのに対して、むしろ絵画におけるモダニズムとは、装飾としての平面に近づいてゆく運動である。背後に奥行きを持たない純粋な平面をめざして、不純なものを取り除いてゆく。そして遂に、ジャッドが三次元作品(スペシフィック・オブジェクト)をつくるとき、イリュージョニズムという不純なものから、装飾が完全に切り離される。ジャッドの三次元作品がいかに立体に見えようとも、絵画を出自として発展した以上、装飾以外の何ものでもない。新しい三次元作品は絵画でも彫刻でもなく、その正体は装飾なのである。装飾とイリュージョニズムが切り離されたポストモダニズム的状況において、純粋が希求されることはない。なぜなら、三次元作品は既に純粋なのだから。こうして不純を除去しようとするモダニズム的な前提が失われる。

ヴェンチューリとドナルド・ジャッド

建築において、ヴェンチューリは小屋から装飾を切り離した。絵画において、ジャッドは三次元イリュージョンから装飾を切り離した。ヴェンチューリは建築の方向から、ジャッドは絵画の方向から、装飾なるものを自律させることに成功した。こうした断絶こそがポストモダニズム的な状況だと考えられる。しかしながら、両者の装飾には決定的な違いがある。ヴェンチューリ的な装飾が象徴主義を救出するように見える一方で、ジャッド的な装飾が象徴主義を排除するように見えるからである。建築における装飾が複雑な表面であり、スペシフィック・オブジェクトにおける装飾が単純な表面になるのはなぜだろうか? ヴェンチューリの建築におけるモダニズムの終焉と、ジャッドの絵画におけるモダニズムの終焉、装飾とそれ以外の断絶という現象としては似通っているのにもかかわらず、こうも帰結が異なるのはなぜか? その違いは何処にあるのか?

零度の小屋と零度の装飾

まず、ポストモダニズムを装飾とそれ以外のものの断絶だと考えてみる。ヴェンチューリはあらゆる意味を前面の装飾へと凝縮させ、その結果、背後に零度の小屋をつくりあげた。対してジャッドはあらゆる意味を背後へと置き去りにして、その結果、前面に零度の装飾をつくりあげた。それは互いに鏡像の関係にある。《建築の領野》と《絵画の領野》の両側面から装飾が独立してくるが、建築が三次元的なものであり、絵画が二次元的なものであるという棲み分けによって、まったく逆説的な状況が生まれている。これを図にしてみると以下のようになるだろう。ここで、ヴェンチューリの背後に生まれた零度の小屋、ジャッドの前面に生まれた零度の装飾、これらは意味の内実を奪われた搾りかすと化している。何より重要なのは、搾りかすは何らかの意味を求めて漂うということである。それは意味を搾り取られているからこそ意味を欲望して彷徨う。

小屋を求める零度の装飾

意味の搾りかすとしての、零度の小屋や零度の装飾は、決して無意味という意味を持つことではない。それは無意味ではなく、意味を喪失した残滓なのである。たとえば、あらゆる象徴を排除したジャッドの三次元作品は、何ひとつとしての象徴を持たないために、浮遊したシニフィアンとしての盗まれた手紙さながら、ぷかぷかと浮遊して彷徨い歩いたのち、最終的にどこかに着地しなくてはならない。このとき三次元作品は無関係に表面に貼り付けられる。無関係に表面に貼り付けられるという点において、それはヴェンチューリ的な装飾である。ここで、あの装飾された小屋の定義を思い出そう。「空間と構造のシステムがプログラム上の要請に無理なく従い、しかも、装飾がそれ自身他のものと無関係にとり付けられている場合。これを『装飾された小屋』と呼ぶ」

(p119)。結局のところ、零度の装飾は小屋を求めている。

装飾されたホワイトキューブ

三次元作品がホワイトキューブに展示される場合、三次元作品はホワイトキューブの内壁の表面に貼り付けられる。装飾された小屋さながら、装飾されたホワイトキューブとなる。スペシフィック・オブジェクトは三次元作品としては自律しているがゆえに、ホワイトキューブの内壁に無関係にとり付けられざるを得ない。絵画であれば額縁があり、彫刻であれば台座があり、そうした枠組みこそが芸術作品を芸術作品たらしめていた。絵画や彫刻はホワイトキューブに無関係にとり付けられているのではなく、ホワイトキューブに飾られるという関係を持っていた。しかしながら、スペシフィック・オブジェクトは絵画でも彫刻でもない。三次元イリュージョンは否定され、壁や床から切断されて自律した装飾である。スペシフィック・オブジェクトは額縁も台座も持たずに浮遊して、ホワイトキューブの表面に、表面として貼り付けられる。ジャッドのスタックは明らかに建築の装飾ではないか。こうして、ジャッドは零度の装飾から建築へと向かわざるを得なくなるが、ジャッドの建築があまり魅力的とは言えないのは、否定していたはずの背後の絵画空間が現実空間に反転してくるからである。

ミニマリズムと建築

ここまでくると、ミニマリズムと建築の関係は装飾の観点で捉えられることを明らかである。ダン・フラヴィンはギャラリーの壁に蛍光灯を並べる。これは壁の装飾にしか見えない。もっとも分かりやすいのは、カール・アンドレがギャラリーの床に金属板を並べただけの作品である。これは床の装飾以外の何物でもない。絵画という二次元から出発したミニマリズムが、単なる建築の装飾に近づいたのは皮肉なことである。トニー・スミスは建築を出自としているという点で、そうした分かりやすい装飾化からは免れているかもしれないが、いずれにせよ、中空の表面として視覚的な経験を重視した点では変わりはない。彫刻については、また別の機会に論じよう。さて、ここまでのモダニズム以後の装飾の整理で主張したかったのは、ミニマリズムは絵画の領野から建築の装飾へと近づいてゆき、その結果、建築の領野から装飾に近づくことでは獲得できない零度の装飾を設計したという点である。建築におけるポストモダニズムと絵画におけるミニマリズム、両者をネガとポジの関係で思考することで、何が見えてくるだろうか…? もう一度、問いかけよう。ヴェンチューリから何を学ぶべきか…?

装飾と小屋のあいだから。

装飾と小屋のあいだ

ここまでの流れを見たうえで、ヴェンチューリとジャッドを再度比較してみよう。ヴェンチューリは、あひる(モダニズム的還元主義)を否定して装飾と小屋を切断した。このとき、装飾を救出しようとした結果、ミニマリズムの究極である零度の小屋を誕生させた。その一方、ジャッドは(モダニズム的還元主義)を徹底して装飾とイリュージョニズムを切断した。このとき、イリュージョニズムを否定しようとした結果、ポストモダニズムの究極である零度の装飾を誕生させた。当然、この単純な図式はあまりに暴力的であるが、モダニズム以後の動向として、建築におけるポストモダニズムと絵画のミニマリズムを交錯させなければ見えてこないものがある。それらは、独立した運動ではなくて、同時代的な状況のなかで生じた現象なのだから。そして、両者のなかで共通しているのは、ヴェンチューリのa案さながら装飾と小屋のあいだに架けられた橋が、あるいはジャッドの三次元作品さながら装飾と絵画空間のあいだに架けられた橋が、完全に崩落していることである。

ポストモダニズムとミニマリズムのあいだ

ヴェンチューリが、装飾を小屋から分離して自律させたように、ジャッドは三次元作品を絵画空間から分離して自律させる。前者は、装飾にあらゆる象徴を詰め込もうとするが、後者は装飾からあらゆる象徴を排除しようとする。意味の充填と意味の解体、過密と空虚、そしてポストモダニズムとミニマリズム…。ただし、興味深いのは逆説的な状況であり、小屋を無視して象徴主義を肯定したポストモダニズムが究極のミニマリズムである零度の小屋をつくりあげたこと、絵画空間を無視して象徴主義を否定したミニマリズムが究極のポストモダニズムである零度の装飾をつくりあげたことである。ここに、今まで実現されていない一対の組み合わせを夢想するのは制作する人間の性である。すなわち、零度の小屋と零度の装飾の組み合わせ。両者の夢の共演によって、零度のエクリチュールにたどり着くことは可能だろうか…? このとき、何が起きるのだろうか…?

装飾と小屋のあいだの空間

零度の小屋と零度の装飾のカップリングを考えるまえに、ヴェンチューリから学ぶべき第二ものとして、装飾と小屋のあいだの空間を挙げなくてはならない。あひるが死んで、装飾と小屋が分離したことが現代建築の前提となった。スミスとヴェンチューリを見るとわかるように、背景にあるのは高速道路が現われることで、人間的なスケールが完全に否定されたことによる。もはや、主体の確固たる一貫性など主張できない。装飾と小屋のあいだの空間は、建築におけるポストモダニズムの前提をかたちづくると同時に、モダニズム以後に必ず生じる空間なのである。この空間が何より重要であるのは、ヴェンチューリの天才的な発明であると同時に、ヴェンチューリによって見逃されたものだと考えられるからである。ヴェンチューリが装飾と小屋を切り分けたとき、装飾と小屋のあいだに従来にない空間が誕生して、現代建築の基礎が形づくられた。しかしながら、ヴェンチューリは、近代建築の空間への偏重を批判しながら、象徴性の問題に目を奪われていたから、この新しく誕生した空間の魅力を見逃したのである。この空間の意義を考えてみよう。

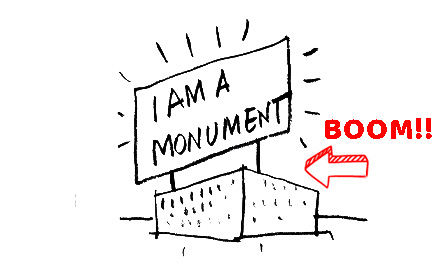

官僚機構を収容するには、『I AM A MONUMENT』とかいたきらめくデザインを載いた、普通の建物の方がよほど望ましいのではないだろうか」。

駐車場から学ぶこと

ヴェンチューリがラスベガスの分析で明らかにしたのは、建築を体験する主体が、自動車に乗ることも自動車から降りることもあり、自動車のスケールと人間のスケールの差異を調停することができないことである。主体の一貫性が保てないがゆえに、装飾に自動車のスケールを割りあて、小屋に人間のスケールを割りあて、装飾と小屋を断絶しなくてはならなかった。これを主体の視点において言い換えるならば、装飾と小屋のあいだにおいて主体は運転手から歩行者へと変身する。装飾と小屋は分離されているが、両者は決してバラバラなのではなく、主体が自動車から降りるという体験によってはじめて統合される。主体が運転手にも歩行者にもなれること、ここに新しい可能性がある。

装飾と小屋の統合

装飾と小屋のあいだの空間が、自動車のスケールと人間のスケールの差異を調停する訳ではない。もしそうならば、ヴェンチューリが批判した、象徴を排しながら空間を崇める近代建築へと後戻りすることになるだろう。空間が差異を調停するのではない。そうではなくて、装飾と小屋のあいだの空間で起きる主体の体験が、自動車を乗り降りして運転手にも歩行者にも変身できるという体験が、両者の差異を統合するのである。ここにおいて、空間を神とするモダニズムや象徴を神とするポストモダニズムを乗り越えることができる。主体の体験が神なのである。ただし、主体は分裂している。自動車のスケールと人間のスケールを往復するからである。主体は常に変身の可能性を潜在させ、大きいスケールと小さなスケールを自由に往復できる存在でなくてはならない。

零度の小屋と零度の装飾のカップリング

最後に、零度の小屋と零度の装飾のカップリングの可能性を示唆して終わらせよう。建築のポストモダニズムにおける零度の小屋と、絵画のミニマリズムにおける零度の装飾、両者を装飾と小屋のあいだの空間における主体の体験によって切り結ぶ可能性である。たとえば、コルビュジエの『サヴォア邸』は自動車のスケールと人間のスケールが、体験によって統一されているのを感じられる。装飾と小屋の体験的統一。こうした体験的統一を意識している建築家として長谷川豪を挙げたい。『桜台の住宅』、『五反田の住宅』、『森のピロティ』をみるだけで、その素晴らしさは一目瞭然である。そこでは、零度の小屋と零度の装飾というバラバラのスケールが、机を囲む体験、階段を昇降する体験などで統一されている。

体験へ

長谷川はこう語る。「壁がつくりだすスケールやリズムは、内/外の境界面そのものというよりも、壁を身体化することから内と外の経験のあり方を変容させようとするものである。身体が動くと、壁は近づいたり離れたりする。寄りかかったり、モノを掛けたりすることもできる

」(『考えること、建築すること、生きること』p85)。『五反田の住宅』では内と外のスケールがまるで違うが、両者は身体的な体験によって複雑なままに統一されている。ミニマリズムとポストモダニズムをばらばらなまま統一させているように感じられるのである。長谷川豪以外にもAFTER POST OFFICE.の住宅の試みなども注目すべきだろう。いずれにせよ、重要なのは身体を伴う体験なのである。ミニマリズムだけでは虚しく、ポストモダニズムだけでは虚しい。ミニマリズムとポストモダニズムのあいだ、その交錯する地点にこそ何かが起こるに違いない。

メモはこのくらいにするとして、ヴェンチューリらの『ラスベガス』は、装飾された小屋という概念をひっさげて、建築から象徴主義を救出しようとした名作である。そのリサーチの手法を含めてすべてが魅力的である。建築におけるポストモダニズムの始まりを告げた、いまなお読み継がれなくてはならない一冊である。ぜひ、手にとらなくてはならないだろう。