コレッツィオーネ 安藤忠雄 南青山の建築

設計者は安藤忠雄。安藤は『住吉の長屋』『光の教会』『表参道ヒルズ』『地中美術館』『東急東横線渋谷駅』『上海保利大劇院』などの作品で知られる日本を代表する建築家である。『コレッツィオーネ』は、円筒の周囲に張り巡らされた階段をまわるうちに、驚くほど豊かな空間が展開してゆくという立体迷路のような建築であり、1989年に竣工している。より細かく追いかけてゆこう。

コレッツィオーネの建築概要都市の余白に人々を誘導する

建築の構成

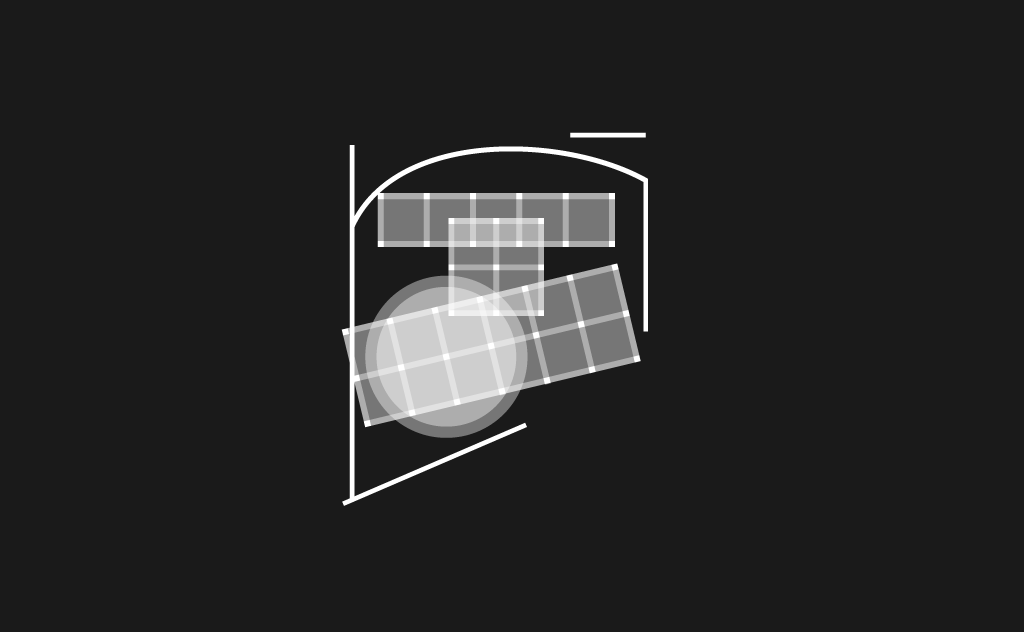

『コレッツィオーネ』は、13.5度の角度をつけて配置された二つの直方体に対して直径21mの円筒が貫入していて、建物そのものを円弧の壁が取り巻くという構成であり、また、二つの直方体の上部には立方体がもう一つ乗せられている。地下3階地上4階の建物であり、地下3階に駐車スペース、地下1・2階にはプールを完備した運動施設、その他は店舗やギャラリーなどとして貸し出されたりしていて、北側の直方体の3・4階は建物のオーナーの住宅となっている。構成そのものはそこまで複雑ではないのだが、ボリュームの隙間にできた余白の空間が驚くほど豊潤であるのは、13.5度という絶妙な角度の配置効果によるものだろう。

渋谷プロジェクトという原型

この建築は1998年に竣工しているのだが、安藤は1970年代から80年代にかけて数多くの商業施設を手掛けるようになっていた。その際、都市に対して余白空間を設計して、その非日常な余白空間に人々を誘導する方法を模索していた。この思想は、1987年の『OXY鰻谷』や1988年の『ガレリア・アッカ』などで実現されているのだが、着目すべきは、1985年の『渋谷プロジェクト』という非実現に終わった計画案であり、円筒を中心として、円筒の周囲の様々な余白の空間がつくられていた。

『コレッツィオーネ』は『渋谷プロジェクト』を原型として設計されたことで知られているから、両者のプロジェクトを比較すると楽しめる。ところで安藤は、この時期の建築を振り返り、「地層へ向かう空間への興味

」を読み取ることができると自己分析している。なるほど、『ガレリア・アッカ』も『渋谷プロジェクト』も『コレッツィオーネ』も地下に埋められている。立体のボリュームの外側に生まれた余白に階段が張りめぐらされ、人々が地下深くへと降りてゆくような構成。そして、降りた先には都市の騒音とは、無縁な静かな広場が待っている。

地層へ下降してゆく建築

この建築の特徴として、地下へ地下へと下降してゆくことが挙げられるのだが、その理由は、根津美術館や青山墓地といった落ち着いた雰囲気の街並みに貢献するためである。側面に建てられたアパートと比べるならば、高さが抑えられていることがよく分かる。建物の高さを抑えるために建築そのものを深く埋めこむという思想は、2006年の『表参道ヒルズ』など後年のプロジェクトに引き継がれてゆく。建物を地下に埋め込むことによって、地下にゆくにつれ減量してゆく光量がグラデーションを表現するという美しい効果が生まれるし、都市のなかに静謐な余白の空間を設計することが可能になる。ところで、余白の空間がなぜ必要なのか?

都市に余白の空間をつくる意味

都市というテーマに対し、私が一貫して試みてきたのは、建築の内側に、明確な機能を持たない余白のスペースをつくりだし、それを人が集まるきっかけとすることでした。その余白とは、ときに地上から中空へと回遊する"道"のような空間であり、ときにその途中で人々が立ち止まり、ほっと一息つけるような"よどみ"や"溜り"といった空間になる。いうならば、建物のなかに街路を引き込み、その奥に広場をつくるというアイデアです。

安藤忠雄『安藤忠雄展-挑戦-』(強調筆者)

上記の引用が分かりやすいが、都市に対して余白の空間を創造することに重点を置いているのが安藤建築の特徴であり、『住吉の長屋』という古い住宅作品から、『モンテレイ大学 RGSセンター』や『上海保利大劇院』といった最新のプロジェクトにまで続くコンセプトの一つである。そもそも安藤の原点は住まいであり、狭く都市のなかに自然を感じられる空間をどう設計することを試行錯誤していたのだが、その経験が『コレッツィオーネ』にも反映され、都市のなかで自然と向き合える空間が創られている。

安藤は、機能性と合理性で埋め尽くされた息苦しい都市に対して、人間がほっと一息をできるような余白の空間を創造して、それを都市と繋げることに尽力していた。ここには、批評的な意味がこめられている。商業の効率性という観点から考えるならば、余白の空間など創らず、できる限り床面積を最大化して、客を呼び入れるために自身を主張する建築を設計するのが正義である。ただ、それだけだと大切なものが抜けているに違いなく、それゆえ、余白の空間を創るべく安藤は闘ったのである。訪れたならば、地下へと降りてゆき、豊潤で静謐な空間が都市のなかにあるという素晴らしさを感じて欲しい。

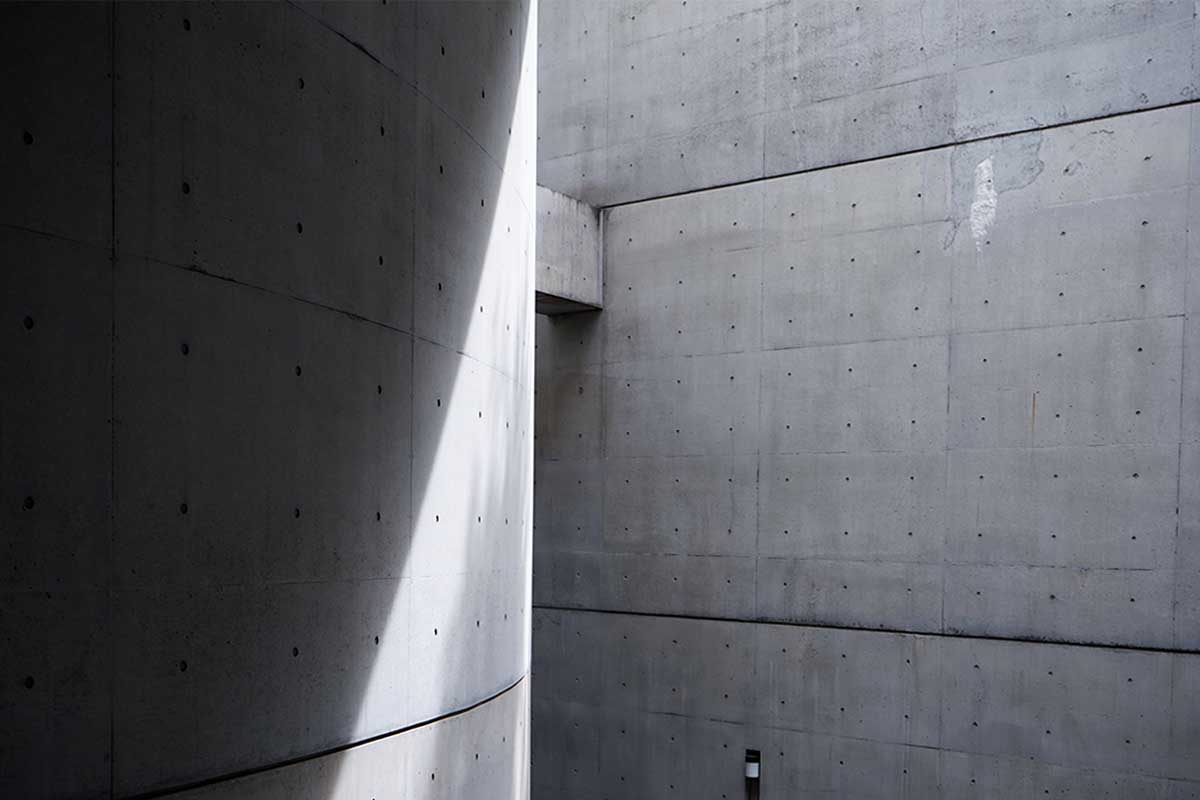

コレッツィオーネの光と闇コンクリートの壁に映るグラデーション

安藤は、地層へ降りてゆくような建築の参照先として、インドの階段式井戸を挙げている。溜められた水面まで階段を降りてゆくとき、自然光が屈折や散乱しながら徐々に暗くなってゆく。こうした光と闇が溶けてゆくような薄暗さにこそ「建築空間の原型」だと安藤は考えていた。「光量の減少と光質の変化の中で生まれる空間は、たしかにこの精神性をあたかも磁力のように帯びている

」と(下記同様)。インドの階段式井戸の下に降り立ち、光量の減少と光質の変化を感じる体験は、ベラスケスの絵画のようだとも表現されている。

幾何級数的に減少した光量はまた光質をも変化させていく。そこに立ったとき、私はプラド美術館の一角で見たベラスケスの「王女マルガリータ」を思い出した。微妙な光のうつろい、1枚のタブローの中で溶解した光と闇は実に不思議な印象を私に与えてくれた。この井戸はまさにそのような薄明の空間を創出している。

安藤忠雄「地層へ」(強調筆者)

『新建築1989年12月号』所収

プラド美術館ということから、『赤いドレスのマルガリータ王女』か、あるいは、幼いマルガリータ少女を中心にした『ラス・メニーナス』だと推測されるが、前者のことを述べているのだろう。円筒形のドレスが闇に溶けこんでゆく様子が美しく、そのグラデーショナルは光の柔らかさが『コレッツォーネ』の円筒部分に再現されているのが分かる。また、マルガリータ王女の左背景には壮大な雲のような布が覆っていて、布と王女の間に絶妙な隙間が見て取れる。まるで安藤の平面図を見ているようで、この隙間こそ余白の空間を暗示しているのではないか。さらに、王女のドレスの中央の曲線も『コレッツォーネ』の北側の壁の曲率に似ているようにすら思えてくる。『コレッツォーネ』と『赤いドレスのマルガリータ王女』の親近性を考えると、より安藤が表現したかったものが見えてくるかもしれない。

コレッツィオーネを訪れた感想都市のなかの行き止まり

この建築を訪れて感じたのは、円筒と直方体の配置計画が素晴らしいということ。なにより、13.5度という絶妙な角度が建物に遠近感を与えて、空間に深みを与えている。また、直方体をつなぐブリッジの工夫、住宅部分と商業部分の明快な分離、都市において立体迷路のような空間が堪能できる。さて、この建築で印象深かったのは行き止まりを感じたことである。地下深くまで降りてゆくと巨大なコンクリートの壁にぶつかり、行き止まる。

壁の前で右往左往しても出口という出口がなく、上を見上げるくらいしか残されておらず、上を見ると青い空が開けていて、本当に地下深くまで降りてしまったのだと感じる。遺跡のなか、あるいは洞窟のなかに入り込んだようである。しばらく呆然として、仕方がないから引き返すしかない。近年の建築、とりわけ都市に建てられる商業施設は通り抜けできるようなものばかりで、行き止まるという体験をすることは少ない。こうした行き止まりの体験は、多忙な日常に句読点を挟みこむ重要なもので、人生を豊潤にするためのきっかけを与えてくれる。都市のなかの行き止まりについて考え直すと面白いかもしれない。最後に感触としての言葉を添えておこう。

孤独を肯定する建築― 雑踏のなかに現われる空間

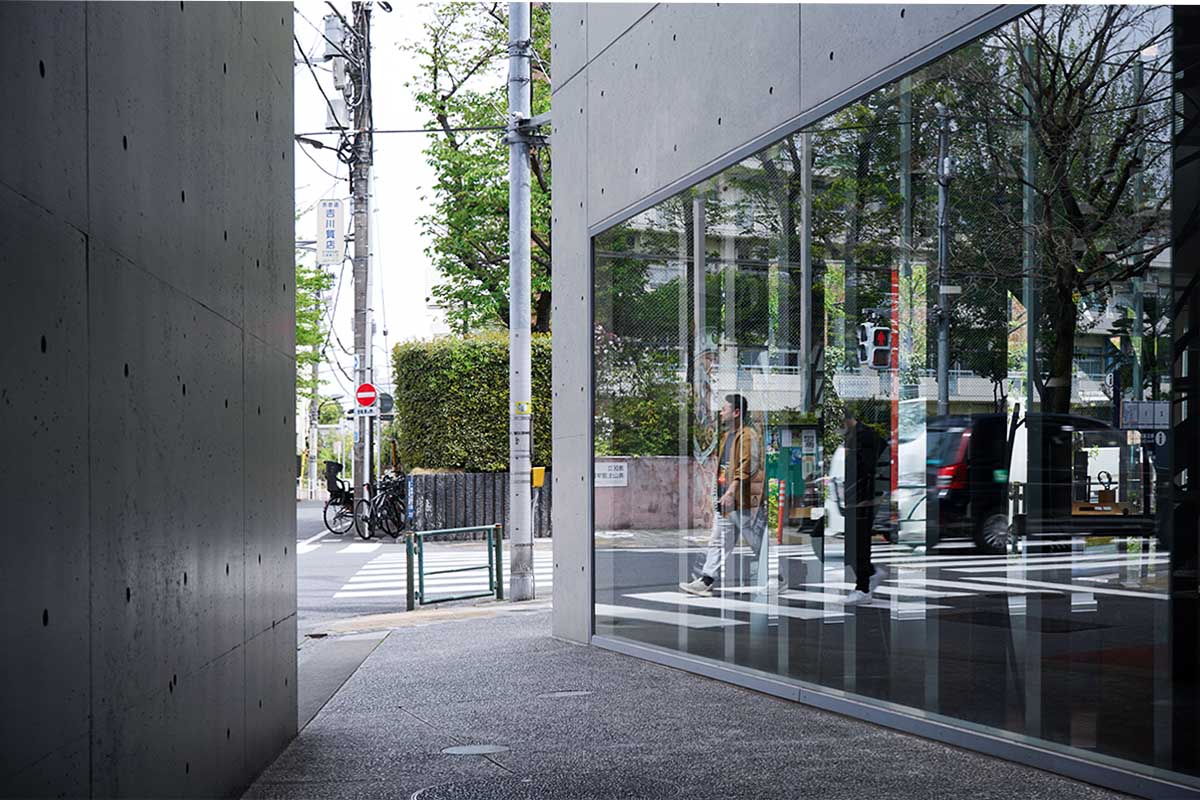

明治神宮前駅に降りてコレッツィオーネに向かうことにした。朝の新鮮な空気を吸いながら表参道の街を闊歩したら、風船でも飛ばしたような素晴らしい気分になるのではないか、と期待して表参道へ向かったのだが、期待とは裏腹に、忙しい人々の波に飲みこまれて暗い気分になってしまった。そういえば、表参道という街が苦手だったことを思い出した。朝の渋谷は、絶望が醒めきれないリアルな匂いが蔓延していて、その人間らしさが堪らなく愛おしいのだが、朝の表参道は、絶望が希望の仮面をかぶっているから、いつまでも馴染むことができない。そこを歩く人たちが、違う世界の住人のような気がして孤独を感じてしまうのである。出勤の途中だろうか、多くの人々が急ぎ足で青山霊園の方向へ流れてゆくのだが、彼らには顔という顔がない。

ルイ・ヴィトン、サン・ローラン、コムデギャルソン、ミュウミュウ、プラダ、とお洒落な建物を横目に歩いてゆくが、誰一人として自分自身にすら興味がないようで、なんだか素っ気ない。この孤独感はなんなのだろうか。そう思いながら歩いていると、コレッツィオーネのコンクリートのフレームと壁が見えてくる。都市を拒むようなコンクリートの壁の正方形の開口部から建築に入りこむ。道路からそのまま導かれるようで気持ちがよい。ずるずると吸いこまれるように階段を上がり、気がつくと立体迷路に迷いこんでいる。エレベータに乗ったり、階段を登ったり降りたりしているうちに迷子になってしまう。これが商業施設だとは考えられないが、何周もまわっているうちに、消費者を迷子にさせて多くの商品に遭遇させる方がビジネス的にも効率的なのではないか、とつまらないことを考えてしまい恥ずかしくなる。

地下まで降りようと、円筒に沿って階段を降ってゆくと、巨大な壁が立ち塞がっているのが見える。壮大なコンクリートの壁に向かって幅広の階段が伸びている様子は、まるで荘厳な遺跡のなかに入りこんだようである。この時、インドのガンジス川の風景が唐突に浮かんできた。インドの階段式井戸の風景ではなく、ヴァラナシのガンジス川の風景が浮かんできたのである。広い階段が向く先はいつも川であるという経験からだろうと思ったが、そうした形態や配置の理由からではなく、ヴァラナシの夥しい数の人々が行き交う雑踏から不意にガンジス川が現われて、一瞬だけ静かになる体験に近いからだと確信した。雑踏が川によって洗い流されて、心が清らかになるような一瞬の体験。

なるほど、表参道という商業都市は忙しなく人々が流れてゆく雑踏の街である。インドのように生活のための雑踏ではなく、消費に飲み込まれて顔を失った人々が彷徨う雑踏。これに抵抗することは難しく、馴染めないと意地を張る孤独な人には居場所がない。過去には、誰しもが孤独な時期をもっていたはずだが、大人になるにつれて雑踏に馴染む能力を身に付け、社会の波に乗るようになる。なぜなら、孤独な人の居場所は都市にはないからである。壮大な海とか、ガンジス川とか、そうした場所でしか人は孤独になれない。孤独を肯定する場所が都市にあるとは想像できない。ただ、そんな都市のなか、雑踏に馴染めない孤独な人が心を落ち着ける場所が、表参道の真っ只中であるコレッツィオーネに広がっていたのである。

商業都市の余白であるコレッツィオーネの地下二階広場、雑踏を流れていると不意に現われる行き止まりの空間、ここでは建築が孤独を肯定してくれる。孤独を肯定する場所を都市のなかに創ること、本当の優しさとはこういうことなのだろう。孤独を否定するのではなく、肯定してそっと寄り添ってくれる優しい空間。こんな優しい空間が都市にもっと増えるならば、人々は都市を愛せるようになるだろう。

季山時代

2023.04.14

コレッツィオーネの建築写真

写真を撮りました。サイトへのリンクを貼っていただければ、常識の範囲内に限って、無許可にて使用して構いません。なお、この写真を使用することで発生したいかなる損害に対しても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。