横浜港大さん橋国際客船ターミナル Foreign Office Architects 横浜の建築

設計はForeign Office Architects。ファシッド・ムサヴィとアレハンドロ・ザエラ・ポロによって1995年にロンドンに設立された建築設計事務所である。『横浜港大さん橋国際客船ターミナル』は平面が折り畳むように構成され、設計ツールとしてコンピュータが駆使され、2002年のFIFAワールドカップの開催に合わせて竣工された建築。幅70m、長さ430mの人工地盤ともいえる構築物で、屋上広場には「くじらのせなか」という名称がつけられている。この建築はなにが新しいのか。より細かく見てゆこう。

横浜港大さん橋国際客船ターミナルの建築概要地盤と表皮が一体化した連続体の建築

大規模な国際コンペティション

発端となったのは、1995年に実施された「横浜国際客船ターミナル国際建築設計競技」である。このコンペには660作品にも及ぶ数多くの案が提出され、建築家たちがしのぎを削った。審査員は磯崎新やレム・コールハースなど。膨大な数の案から一等を獲得したのは、うねる床を持つFOAが提出した案なのだが、それ以外の建築家の案もなかなか挑戦的なものであった。

設計における二つの問題と解決

建築のコンセプトを確認するべく、設計者のアレハンドロ・ザエラ=ポロの言葉を引いてみよう。

われわれは二つの重要な問題を見出した。一つ目は、二種類のプログラム―フェリーターミナルの活動と市民の余暇のための領域―の調停である。そして二つ目は、公共空間としての横浜の水際空間を、このプロジェクトと統合させていくことである。最初の主題は、ある程度一般的なものであり、二番目の主題は地域的な問題である。

ザエラ=ポロ「ハイゼンベルクを忘却せよ」

『Anybody―建築的身体の諸問題』所収

上記の引用から、フェリーターミナルと市民の広場を結ぶこと、そして横浜の水際空間の活性化を考えること、二つの問題を解決するべく設計がなされたと分かる。これら二つの問題は、ノー・リターン埠頭という一つのコンセプトで解決される。埠頭に一時的な利用者を迎え入れ、様々なものを循環させることによって、リターンしないこと、すなわち同じ状態に戻らないことが徹底され、埠頭の象徴性が解体されてゆくことが意図された。噛み砕いて言えば、閉鎖的な埠頭をやめて、あらゆる人が交叉する埠頭にするということ。

たとえば、埠頭の足元側にターミナル施設が配置され、埠頭の先端側に市民施設が配置されることによって、市民と来訪者が交叉するように計画されているのだが、これは普通ではない配置方法である。ターミナルを先端側に配置して海に突き出し、市民施設を足元側に配置する方が効率的なのは明らかである。配置場所の逆転の計画によって、大さん橋国際客船ターミナルに訪れた利用者は、知らず知らずのうちに埠頭の先端へと誘導されてゆく。それにより、「市民と来訪者のあいだの距離を取り払う

」ことが可能になる(同上)。

地盤と表皮の一体化

ノー・リターン埠頭というコンセプトを可能にするのは、一繋がりの切れ目のない地盤である。市民と来訪者は、同じ地盤のうえで交叉して流れてゆく。そもそもFOAは、1994年の『サンダーランド・ガラスセンター』のコンペ案において地盤と表皮の一体化を模索していた時期があり、本建築においてそのコンセプトは引き継がれている。大さん橋という建築が秀逸なのは、柱や梁といった構造部材や、ホールやターミナルなどの機能など、あらゆる切断されたものが、滑らかな一枚の「地面=表皮」に回収されて表現されたことである。

紙や布という「表面」のイメージを媒介として、あらゆるものが統一されるのだが、単純な二次元的表面として表現されるのではなく、三次元的に折り畳まれた建築として表現される。キーワードとなるのは「襞」である。「地面=表皮」という一枚の紙切れは、折り畳まれて襞を生じさせて、襞が表面を曖昧に区切りながらも全体を統合することによって、物質的で単一な連続体が形成される。「地面=表皮」という襞を持った連続体がすべてを結びつけるのである。補足するならば、床を斜めにした連続的な表面でプログラムを統合するという手法はコールハースにまで遡る。

斜めの床の系譜、コールハースとコルビュジエの影響

コールハースは同時期に、『ジュシュー大学図書館コンペ案』、『クンストハル』、『エドゥカトリウム』などの床を折り曲げるような建築を設計している(∗1)。斜めの床によってプログラムを統合する手法は当時の最先端のものであり、FOAがOMA(レム・コールハース率いる建築設計事務所)で働いた経験を持つことを考えると、床を折り畳む手法はコールハースの影響である。より遡るならば、コールハースの斜めの床はコルビュジェの「建築的プロムナード」に影響を受けたものであり、ここまで起源を追いかけるならば、横浜港大さん橋国際客船ターミナルにコルビュジエの影を見ることもできる。

(∗1) 床に特徴があるコールハースの建築

1992年の『ジュシュー大学図書館コンペ案』は、床が紙のように曲げられ、階やプログラムを連続させてゆくという計画案で、床はまるで絨毯のように一続きとなる。1993年の『クンストハル』は、傾斜床が動線そのものとなり、また空間を定義づけるという建築である。1995年の『エドゥカトリウム』は、床スラブそのまま曲げられて屋根まで続く建築である。FOAは『ジュシュー大学図書館コンペ案』に大きく影響を受けたと推測される。

折り紙のような構造システム

連続的な地表面は、異なるプログラムを結びつけてゆくだけではなく、一つの構造体を形成しているという点でも新しい。構造設計に関わった横山太郎はこう語る。

この建築を決定づけたものは、襞の表現だったと思います。カードボード構造とは段ボール的なものという思考から、構造体の襞が外に表われる折板の案になりました。それは製作上、施工上において必然的に発生してきた襞の表現でした。

横山太郎「foa《横浜大さん橋国際客船ターミナル》」(強調筆者)

当初のコンペ案では、天井面はぬるりとうねって内部が見えないカードボード構造が想定されていた。カードボード構造というのは、段ボール内部の波型が両側の紙に挟まれて隠されているようなものである。当初のカードボード構造から、実際の構造や施工を考えてゆく過程で襞というアイデアが生まれ、それが発展して折板の案となった。実際のところ、予算の都合などから折板はトラスによって構成されているのだが、目に見えるコンセプトとしては折板構造であり、柱や梁という構造部材が一枚の表面に概念的にまとめられていることが重要である。ところで、先ほどから言及している襞とは一体なんだろうか? なぜ、襞の表現が建築を決定づけたのだろうか? この建築の面白さは襞を考えることで明らかになる。

横浜港大さん橋国際客船ターミナルと襞ドゥルーズの襞の建築学的応用

ジル・ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』

この建築の新しさを知るためには、襞というキーワードを深堀りしなければらならない。背景にあるのは、1988年にジル・ドゥルーズが書いた『襞:ライプニッツとバロック』という書物であり、ライプニッツ哲学とバロック芸術を、襞という概念を中心にすえて論じたものである。哲学と建築は相互に影響しあうことを踏まえて、ドゥルーズにおける襞、そして横浜港大さん橋国際客船ターミナルの襞、両者がいかに関係しあうのかを確認してみたい。ドゥルーズは『襞:ライプニッツとバロック』の冒頭でこう語る。

しかしバロックは襞を折り曲げ、さらに折り曲げ、襞の上に襞、襞にそう襞というふうに、無限に襞を増やしていくのである。バロックの線とは、無限にいたる襞である。

ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』

連続的なものは、砂が粒に分割されるような仕方ではなく、紙切れ衣が襞に分割されるな仕方で分割され、砂粒のような固い点のようなものではなく、襞はさらなる小さな襞を持ち合わせる。「洞窟の中に洞窟があるように、いつも襞の中に襞がある

」(p14)のであり、襞はどこまでも無限に増えてゆく。洞窟はどこをクローズアップしても洞窟である、というのは想像しやすいが、襞というのも同様に、襞の中に襞を持っている。大さん橋に感じる洞窟らしさは、表面に入れられた襞、そして襞の中の襞に由来するのかもしれない。

たとえば、構造体としての大きな襞だけではなく、斜めにうねる襞としてのスロープ、ホール入口に向かう襞としての階段、複雑に這いまわる襞としてのウッドデッキ、床に沿って展開する襞としての手摺り、斜めに取り付けられた襞としての照明、折り畳まれた襞としての妻面のガラスファサード、襞が無限に増殖してゆく様子はドゥルーズが描いた襞のイメージに近いように思える。ただし、こうした物質的な襞がドゥルーズの描いた襞のすべてではないことに注意したい。ドゥルーズはこう続ける。

バロックの線とは、無限にいたる襞である。そして何よりもまずこの線は二つの方向にそって、二つの無限にしたがって、襞に差異を与える。あたかも無限は、物質の折り目(replis)と魂の襞(plis)という、二つの階層を持つかのようである。

ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』

魂の襞(plis)と物質の折り目(replis)、この二つの階層の関係性がバロックやライプニッツを読み解く鍵となるもので、両者の階層は混同されてはならない。「魂の中の襞は、物質の折り目に似ており、そのことによって物質の折り目を導くのである

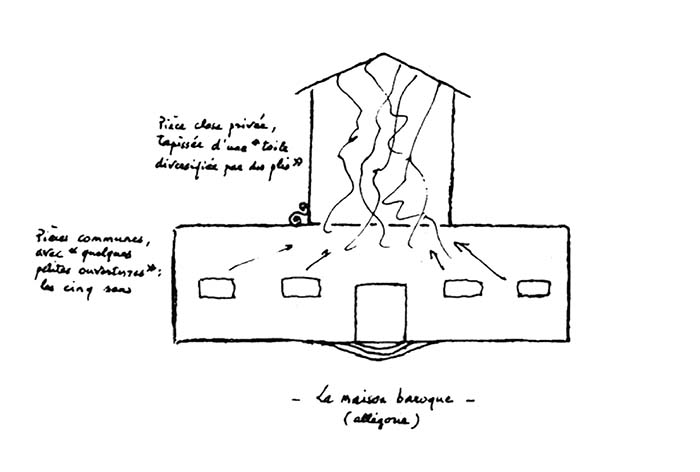

」(p169)。魂の内部の襞たちは、その明暗の度合いに応じて現働化し、物質=身体の折り目はそれとの関係において実在化してゆく。ドゥルーズは「バロックの館」と題された一枚のスケッチを描いて説明している。

バロック建築を定義しうるもの、それはこの正面と内面、内部と外部の分離、内部の自立、外部の独立であり、その場合、二つの項のそれぞれが他を再開することが条件である」(p51)。(ジル・ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』、河出書房新社)

窓のない暗い部屋である「外部なき内部」としての上階、そして開かれた正面の自立した「内部なき外部」としての下階、二つの階層は緊張関係にあり、「一方の階は他方の階の上に折り畳まれるが、何よりもまずおのおのが非常に異なる襞の様式をそなえている

」(p178)。ここで押さえておきたいのは、上階と下階が異なる襞の様式をそなえているということで、その緊張関係や交通、はたまた折り畳まれ方をドゥルーズが描こうとしていることである。そして、「外部なき内部」としての上階がライプニッツのモナドに相当する。

上階と下階が異なりながらも一つの館を構成していることが重要である。「一方が形而上学で魂に関し、もう一方が物理的で身体に関するということ、このことは二つのベクトルが同じ一つの世界、一つの館を構成することを妨げない。そして二つは、一つの階で現働化され、もう一つの階で実在化される一つの理想的な線によって配分されるばかりではなく、ある上位の交通が、たえず二つを互いに関連させているのである

」(p53)。なんとなく分かったようなものの、これだけの理解では心もとないから、大さん橋の襞の考察に進む前に、具体的な絵画を見て襞の理解を深めておこう。

襞を体現したバロック絵画

ドゥルーズは、「バロックとは何か」と題された第三章において、エル・グレコが1586年頃に描いた『オルガス伯爵の埋葬』と、ティントレットが1563年頃に描いた『最後の審判』を例に挙げて、どちらも襞に関わっているという点においてバロック的だと指摘している。以下の絵画を眺めてみると、ドゥルーズの伝えたいことが分かってくるが、形而上学的で魂に関する無重力状態の上階、そして物理的で身体に関する重々しい下階、上下階が分割されながらも交通している様子が描かれて、無限の襞が上階を満たしながら、下階の物質の折り目と関連し合うというイメージが把握できる。こうしたイメージに基づいて、ドゥルーズの分析は遂行されている。

『オルガス伯爵の埋葬』は水平線で二つの分かたれ、下の方は、身体がたがいにもたれあい、ひしめいているが、上の方では、魂は、それぞれが自発性をもった聖なるモナドに待望され、細い折り目を通って昇っていくのである」(p54)。

ティントレットにおいて下層は、自分の重力のとりこになった身体たち、よろめき、傾き、物質の折り目に落ちていく魂たちを見せている。逆に、上の半分は、これらを惹きつける強力な磁石のように働き、これらを光の黄色い襞、炎の襞にのりうつらせ、眩暈をもたらすのだが、これは『高みの眩暈』なのだ」(p54)。

横浜港大さん橋国際客船ターミナルの襞

実際のドゥルーズの襞の概念はより複雑であり、読むたびに新しい発見のある美しいものなのだが、ここではこれ以上の深掘りはせず、ドゥルーズの襞の大雑把なイメージを掴んだことにして、大さん橋の襞の考察に移動しよう。ここで検討したいのは、建築表現としての襞の意義である。大さん橋の建築はドゥルーズの『襞:ライプニッツとバロック』という書物を参考にしている、と繰り返し述べられてきたのだが、実際にドゥルーズの書物を読んだ時、襞という言葉だけが一人歩きして物理的形象として利用されたという印象を受けてしまう。

ドゥルーズとコルビュジエ、そしてバロック

というのは、ドゥルーズ哲学の骨子である上下の階層の分離が無視されていて、無限の襞という箇所だけが形態として表現されたかのように感じるからである。大さん橋が物質としての下階だとするならば、魂に関する上階はどこへ行ったのか? はたまた大さん橋は魂に関する上階そのものなのか? 建築において議論になるのは、いつも形態としての視覚的な襞ばかりなのだが、それ以上のものをドゥルーズ哲学は提示しているはずである。そもそも、ドゥルーズが襞の概念を利用したとき、念頭に置かれていた建築はバロック建築やバロックの室内装飾なのだが、それだけではなく、コルビュジエのラ・トューレット修道院をバロックだと断定していることに着目してみたい。

結局、黒い大理石の部屋の建築学的理想とは、光が巧みに折れ曲がった開口部を通ってくるようにして、外からは全く見られないまま、純粋な内部の装飾を照らし、彩ることである(ラ・トュレット僧院におけるコルビュジエの発想をうながしたのは、この点においてバロックではなかっただろうか? )

ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』(強調筆者)

ラ・トューレット修道院がバロックであるのは、内部が絶え間ない襞に満ちているからである。なるほど、襞の概念が明らかにするものは、襞の一部に側面から光がさしている状況なのであり、単なる物質の折り目ばかりを指すわけではない。問題としては、建築表現において、大さん橋の襞が、単なる物質的な折り目としてしか受け取られていないことにある。むしろ、形態としての折り目ではないあり方の襞を考えることで、コルビュジエから大さん橋までを一つに繋ぐことが可能であり、現代とバロックを結びつける可能性が探求されるべきである。

現代における襞、ミニマル・アートの観点から

なぜバロックか? なぜコルビュジエから大さん橋までを一つに繋ぐことが重要なのか? それはバロックが、神学的理性を前提とした世界が崩壊しつつあるとき、世界を立て直す最後の試みだったからである。現代において、崩壊しかけているのは神学的理性ではなく、人間的理性である。これを立て直す最後の試みとして、現代建築におけるバロックを考える必要がある。世界が原理を喪失してしまう前に、「原理の過剰、原理の行き過ぎ、原理の固有の行き過ぎによって、世界の悲惨に答えるかがやかしい瞬間

」(p119)を捉える必要がある。

現代のバロックなるものを大雑把にまとめるならば、ラトゥーレット修道院や大さん橋といった建築、マラルメ、プルースト、ミショー、ハンタイ、ブーレーズなどの仕事など、襞という概念から捉えなおされるあらゆるものとでもしておけばよい。繰り返すが、襞という概念の射程は、形態としての分かりやすい襞にとどまることはなく、コルビュジエの建築やミニマル・アートにまで広げられるようなものであり、こうした襞の可能性を捕獲することが重要なのである。ドゥルーズは、襞が現代のミニマル・アートにもたらす意義についてこう述べている。

ところが、事物が折り畳まれるときの新たな様相を考慮に入れるなら、同じことが私たち現代人の状況にも当てはまるのです。たとえばミニマル・アートでは、トニー・スミスの作品につぎのような状況が描かれてるではありませんか。闇に沈んだハイウェイを車が疾走し、道を照らすものとしては車のヘッドライトしかなく、ほかには全速力でフロントガラスの上をすべっていくアスファルトがあるばかり。これはモナドの現代版に他ならないし、フロントガラスは光のさした微小な部分と同じ役割を演じているわけです。

ドゥルーズ『記号と事件』(強調筆者)

トニー・スミスの夜の高速道路の走行体験

モナドは魂に関する上階であり、モナドの現代版がトニー・スミスの自動車だと述べられている。トニー・スミスはミニマル・アートを牽引した彫刻家かつ画家なのだが、フランク・ロイド・ライトに弟子入りして、コルビュジエを称賛した建築家としても知られている。スミスはミニマルな彫刻を制作しているが、そうした彫刻の原点として、夜の郊外での高速道路での走行体験があることが踏まえられている。1966年の『アート・フォーラム』のインタビューにおいてスミスはこう語っている。

「暗い夜で、ライトも路肩の標識も線も柵も何もなくただ、遠方にある丘に縁取られ、煙突、塔、煙、色のついた光によって区切られる、平地の風景を通じて動く暗い舗道があるだけだった。このドライヴは啓示のような経験だった

」と。当時は未完成だったニュージャージー・ターンパイクという場所で、区切りとしての光たちがフロントガラスから飛びこみ、車の中に畳みこまれてゆく。この自動車がモナドの現代版であり、現代のバロック的状況なのである。

夜の高速道路を滑走する自動車、そこには生きた現在と自由がある。ここまできて、襞の意味がようやく分かってくる。トニー・スミスの彫刻のなかには、バロック建築の丸天井と同じように、バロック絵画の上階と同じように、無数の襞が畳みこまれている。それは、夜の高速道路を滑走する自動車のなかに入り込んでくる光のようなものであり、コルビュジエのラトゥーレット修道院の戯れる光のようなものであり、西沢立衛のウィークエンドハウスを華やかに彩る光のようなものであり、SANAAの21世紀美術館のなかに仕舞いこまれるものである。

トニー・スミスの自動車は密閉されている

そう考えてみると、日本の戦後の住宅において閉じた箱が問題とっなった背景も見えてくる。閉じた箱とは人間的理性を復興するためのバロックだったのであり、伊東豊雄はがモナドからノマドへと舵を切り、モナド論をノマド論によって二重化した事情も分かってくる。それはそうと、従来の建築表現における襞は、その連続性ばかりが強調されていたが、そうではなく、ある種の切断的な状況こそが問題となっていることに着目すべきであり、モナドという「外部なき内部」にこそ無限の襞が生まれていることを考えなくてはならない。ドゥルーズは、トニー・スミスの自動車が外部と切断されていることを不自然に見えるほど強調している。

ヘッドライトに照らされた高速道路を走る一台の閉じた自動車、そのフロントガラスの上をアスファルトが全速力で過ぎていく。これはモナドであり、自分の特権的な帯域をもっている。(実際には、この場合アスファルトが外にあるので、密閉は絶対的でないと言う反論に対しては、新ライプニッツ手技は絶対的な密閉よりもむしろ捕縛の条件を要請するのだと言うことを思い出すべきだ。この場合でさえ、密閉は完全であると考えてもよい。外部のアスファルトは、ガラス窓の上を過ぎていくアスファルトとは何の関係もないからだ)。

ドゥルーズ『襞:ライプニッツとバロック』(強調筆者)

モナドとしての大さん橋

大さん橋という建築は、スミスにおける自動車のように閉じているような、外部なき内部としての包括的な個体であり、サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会の丸天井のようなものであると考えてみよう。大さん橋という建築は、横に倒されたバロックの館の上階であり、海によって外部から隔離された内部を持っている。海に突き出した大さん橋の密閉は完全であり、何かが入ったり出たりできるような窓を持たない。大さん橋は、橋という名前こそを持つものの、なにかを接続する媒体ではなく、多を含んだ一なる実体なのである。いわゆるモナドの現代版である。

自動車のフロントガラスのうえを過ぎるアスファルトや光のように、大さん橋のうえには大型船や人や風が過ぎてゆく。高速道路のうえ幾つもの自動車が走行する時、自動車すべてが唯一の宇宙を眺めているものの、異なる世界全体を表現している。それはまるで、「宇宙全体の鏡」とでも言えるようなもので、大さん橋も「宇宙全体の鏡」としての役割を持っている。なぜそんなことを言えるのか? 大さん橋は、尖端あるいは頂点にむかって海に突き出しているが、その尖端は丸みを帯びていて、襞が無限に折り畳まれるからである。

自動車のなかに高速道路の風景、あるいはそれ以上の宇宙全体が折り畳まれるように、大さん橋のなかにはその外側の横浜全体、あるいはそれ以上の世界全体が折り畳まれる。「対象そのものが自然的関係の全体にしたがって拡大され、まさにそれがみずからの枠組みを逸脱して一つの円環や系列の中に入り、概念そのものが、ますます緊密になり、内的になり、極限では『人称的』といってもよい審級の中に包まれる。円錐あるいは丸天井の形をした世界とはこのようなものであって、外延における基礎はもはや一つの中心に結ばれるのではなく、一つの尖端あるいは頂点にむかうのである

」(p217:強調筆者)。

陸から海に向かって横に倒された円錐としての大さん橋。円錐の尖端は丸められて、もはや中心を結ぶことはない。襞がみちた円錐において、襞の上に襞、襞にそう襞、と無限に襞が増やされてゆく。側面から入る光は、襞をチラチラと照らすばかりで、世界全体を照らす単純な太陽を見せつけることはなく、懐中電灯にも似た微かな光が襞の一部を照らすばかりである。多彩な出来事が発生してゆくなかで、大さん橋の襞は無限に増殖してゆく。こうした意味において、大さん橋という建築の新しい地面は、人工的であり、具体的であり、特殊化された実体なのである。

建築表現としての襞の意義

横浜大さん橋の建築における襞の意義を、ドゥルーズを参考にしながら考察してみたが、建築表現における襞というものが、折り紙のような物理的な折り目としての意義に留まるだけではなく、より広範な意義を持っていることが明らかになった。大さん橋という建築の魅力はこうして見直される。襞という概念を踏まえることで、大さん橋はミニマルアートとも呼応し、コルビュジエにまで触手を伸ばし、バロック建築と接点を持ち、ライプニッツを響かせる。ドゥルーズの襞は、フォールディング・アーキテクチャとして普遍化されてはならない。襞は常に特異的であって普遍ではない。

ドゥルーズの提出した襞という概念が、建築の想像力を引き立てたこと、より創造的な解釈を待っていることは明らかである。ドゥルーズは建築家によって読み直されなくてはならない。少なくとも、襞がある種の統一性を解体するという部分だけを取り上げるのではなく、むしろバロックの観点から、中心に結ばれることなく統一性を与える円錐としてのあり方を再考しなければらなない。「バロックの特性とは、観点としての頂点から発する投影によって、このような宇宙に再び一つの統一性を与えたことなのだ

」(p216)。ベルニーニの『聖テレジアの法悦』は決して無秩序でないが、唯一の太陽を直接に強要することもないのである。

円錐としての世界は、諸々の芸術に対して、最も高度な内的統一性と最も広大な外延の統一性を共存させるのである」(p216)。中心はないが頂点はある。頂点は中心に結ばれるのではなく、丸められて襞を増殖させるばかりである。

今夜コンサートがある、音楽としての大さん橋

思いもよらず長文になってしまったが、こうした襞の文脈を踏まえて大さん橋の新しい見方を提案したい。今夜コンサートがある、という一言を胸に仕舞い込んで、大さん橋という舞台を歩きまわるという提案である。今夜コンサートがあるという一文は、『襞:ライプニッツとバロック』という書物のなかでドゥルーズがもっとも気に入っている文である。今夜コンサートがある、この言葉は、あらゆるものが調和する魔法の出来事だと思えば良い。

もし仮に、大さん橋をモナドの現代版として捉えるならば、大さん橋は内的で十分な表現の自発性を持っている。スミスの自動車のように閉じている建築であり、無数の襞を増殖させている。一方で、大さん橋を訪れる人々は、各々の身体を持っていて、各々のモナドを持っていて、それらのモナドは内的で襞を増殖させている。大さん橋という建築、大さん橋を訪れる一人ひとりの人々、ばらばらだろうか? いや、そんなことはない。モナドは、孤独ではなく団結して、同じ世界を表現するからである、まるでコンサートのように。ライプニッツはこう述べる。

オーケストラのメンバーやコーラスの歌い手たちが、めいめいそのパートを奏でながらもたがいに相手がみえずその音も聴こえない、しかしそれぞれじぶんの音符をたよりにするだけでじゅうぶん完全に全体が一致している。ですから、そのすべてが聴こえるものがいたならば、そこに極上のハーモニーをみいだすでしょう。それは、なまじ相互に交渉があるときよりも、はるかに驚くべきハーモニーなのです。

ライプニッツ『形而上学叙説』

大さん橋では、その都度のコンサートが起きている、そう考えてみよう。今夜コンサートがある、この一言を携えて大さん橋という舞台を歩きまわる時、あらゆる出来事が調和してゆくのを感じるだろう。大さん橋に定着している巨大な船、大さん橋で踊る派手な洋服を着た人、大さん橋でリズミカルにジョギングをする人、大さん橋でウエディングドレス姿をした花嫁、チラチラと襞に当たる光、来たばかりの黄色いタクシー、その時に鳴いた汽笛。すべてが極上のハーモニーを奏でている。最後にもう一度。今夜、横浜大さん橋ではコンサートがある。

(※このテクストは、ドゥルーズの『襞』をそのまま読むのではなく、建築に引き寄せて一部を恣意的に解釈したものですから、一部を無視したり、改変したりしています。より詳しく知りたい方は、ドゥルーズの原著を読むことをお勧めします。思いも寄らない発見があるはずです。)

横浜港大さん橋国際客船ターミナルを訪れた感想鯨のおなか、ピノキオの自由

この建築を訪れて感じるのは、空っぽであるという印象である。とりわけ、扉を開けて建築の内部に入りこむと、空洞で空っぽだという感覚は強まる。床があまりに広すぎるから、人の密度が薄いのだろう。まるで「くじらのおなか」に閉じこめられたようである。ところで、横浜港大さん橋国際客船ターミナルの屋上広場には「くじらのせなか」という愛称が付けられいるのだが、思い出すのはディズニー映画の『ピノキオ』である。

ピノキオが帰ってこないことを心配したおじいさんは、そのまま海に探しに行き、鯨に食べられてしまう。ピノキオは鯨のおなかの中に入り、おじいさんに再会し、おじいさんを助けることで本当の子供になる。この時、良心の化身であるコオロギのジミニー・クリケットは鯨のおなかの中に入ることはできない。つまり、ピノキオは鯨のおなかという場所で、クリケットという良心に頼ることなく、自分自身で決断を下さなくてはならない。こうした意味で、鯨のおなかの中は自由が生まれる場所である。

ただし、ピノキオは自分自身で決断したわけでもない。というのは、ピノキオは鯨のおなかの中で火を付けて鯨にくしゃみをさせて脱出を図るのだが、その決断の速度はあまりに早すぎる。おじいさんの意見を聞くこともなく、気がつくと椅子に火を付けてしまっている。なんと奔放なピノキオ。ピノキオは自分自身で決断しない自動人形のようであり、それでいて自由である。「自動人形が自由なのは、それが内部から決定されているからではない。そうではなく、それがそのたびに自分の生み出す出来事の動機を構成するからである」(p126)とドゥルーズは述べているが、ここにもドゥルーズ的主題を見出すことができる。

鯨と自動人形であるピノキオの組み合わせ、大さん橋という建築と建築を訪れた人の組み合わせ、これらを見比べてみると自由とはなにかを考えるきっかけになるかもしれない。大さん橋を歩く時、歩行者はなにによって歩かされているのだろうか。突き出した海の先端に向かって歩みを進めてしまいながら、それでいて自由な気がするのはなぜだろうか。大さん橋を歩く歩行者は、鯨のおなかの中のピノキオであり、本当の子供になるためではなく、ただその時の生きた現在を感じる自由な自動人形なのである。兎にも角にも、大さん橋という挑戦的な建築は様々なことを考えるきっかけになる名建築である。最後に感触としての言葉を添えておこう。

鯨の胃のなかは大きすぎて、感覚が麻痺してしまうようだ。

横浜の街を海沿いに歩いていると、潮の匂いが近寄ってくる。大粒の雨が降っているから、傘をひろげても雨に濡れてしまって、悲しい。象の鼻の先端に到着すると、海の向こうに遠くに大きな地面が浮かんでいる。大きな地面である横浜港大さん橋国際客船ターミナルは、座礁した戦艦のようで不気味さを秘めている。エフ・オー・アーキテクツが設計したこの建築は海に浮かんでいる、いや、海に沈んでいるのかもしれない。海の上に見えている部分がすべてではなく、海の下に続いている気がするからである。もう夜が深い。急いで入口に向かわなくてはならない。

入口に足を進めると、ぱっくりと割れた地面から黄色い光が漏れ出している。大きく開いた口のなかへ、吸い込まれるように入ってゆく。ある小さな部屋で見た、鯨に食べられる男の映画を思い出す。船から転がり落ちた小太りの男が、眼前に現われた巨大な鯨の姿に大きな叫び声を上げて、逃げ惑い、手足をばたつかせ、終いには蛇に睨まれた蛙のごとく硬直して、諦めて、身体の周りに広がる海とともに大きな口に飲み込まれていったのを覚えている。男の最期の顔は恐怖に歪んでいたが、どこか恍惚としていて、鯨の体内に戻ることに心地よい快感を覚えているように見えた。

映画の印象とは裏腹に、建築の巨大な入口は優しく包みこむようで、逃げ惑う必要はない。素直に飲み込まれればよい。床に貼られたウッドデッキが鯨鬚の様相を呈しているから、大さん橋はヒゲクジラの一種なのだろう。だから食べられても痛くない。そもそも、鯨に食べられるときの感覚は、映画のように恐怖に満ちたものなのだろうか。というのは、僕たちはあまりに大きな口には恐怖を感じないからである。本当に怖いのはピラニアの口くらい小さく、痛みを想像できる程度の大きさのものである(∗1)。大きすぎる口は丸呑みを想像するから怖くない。恐ろしく感じるのは、蟻とか、蜘蛛とか、鼠とか、小さな歯を持った生き物である。噛みちぎられることは恐ろしい。

氷のような扉を開けてなかに入ると、鯨の胃の中はとても暗くて広い。夜の仕業か、蔓延している病原菌の仕業か、建築のなかには誰一人としていない。入口のすぐ近くには赤い和傘が置かれているが、あまりに不自然だから、異国感を際立たせている。日本人がいた痕跡、彼は胃液で溶けてしまったのだろうか。天井を見上げると、骨のように規則正しい構造体がリズムを刻んでいて、単調なリズムに廃墟らしさを感じる(∗2)。鯨の胃のなかは空っぽで、何もない。鯨の胃のなかは大きすぎるから、感覚を麻痺させるだろうか。しばらく放心した後、木製の床をゆっくりと歩いて、屋上へと登るスロープへと向かう。スロープは不思議な多角形のかたちをしていて、腸管のように伸びている。

光に導かれてスロープを登ってゆくと、鯨の背中のうえへと排泄された気分になる。広すぎる鯨の背中、もはや建築ではなくランドスケープである。オブジェクトではなく、オブジェクトをおさめる床である。雨が降り注ぐなか、白いウエディングドレスを着た女とタキシードを着た男が撮影をしている。自信と幸福に溢れている一対の男女に対して、カメラマンは細かい指示を出しながら床を這いまわっている。幸せの欠片をかき集めるカメラマンは、二人の機嫌を損ねないように、うねる床の上で滑稽な動きを繰り広げているが、作り笑顔が自動人形のようである。ウエディングドレスの襞と、地盤の襞が同じリズムで重なり合い、床を這い回る男は蛇のようで厭らしい。

足音が聞こえる方向を振り返ると、雨のなかをジョギングをしている男がいる。濡れた橙色のウインドブレーカーは、青いライトに照らされて宇宙船のように輝いている。男はウッドデッキを行ったり来たりしているのだが、健康に気をつかっているようには見えず、むしろ健康から遠ざかろうとしているように見える。目的も希望もなく、ただ走っているだけなのだろう。雨の中の大さん橋、すべてを異化する巨大な地面。この滑らかな床の上ではあらゆることが許容され、誰もが違う世界を生きている。同じ床に乗っているというのに。装飾だらけの船が汽笛を鳴らして、知らない世界へと導かれゆく。船が前進して見えなくなる。この床は動かない、この床だけは動くことはない。

季山時代

2021.09.04

(∗1) ピラニアの口の恐怖

「ピラニア」とはトゥピ語で「歯のある魚」の意味。獰猛な印象だが、基本的には神経質で臆病な性格だと言われている。ジョー・ダンテよる『ピラニア』という映画が有名である。ピラニアが恐ろしいのは、小さいからである。小ささとは、恐怖を引き起こすための重要な要素である。蜘蛛や鼠に近い。フロイトであれば、去勢不安とでもいうのだろう。噛みちぎられるという恐怖ほど恐ろしいものはない。多分、噛みちぎられた後の部位が、自分から切り離されるのを想像できるからだろう。

(∗2) 骨の構造体の建築

骨はたびたび建築のモチーフにされてきた。ガウディの『カサ・バトリョ』や、サンティアゴ・カラトラバの一連の建築作品が有名であり、『ミルウォーキー美術館新館』などは特に骨らしさに満ちている。ところで、『横浜港大さん橋国際客船ターミナル』の整然としている折板構造に骨らしさを感じるのはなぜだろう。骨とはリズムなのだろうか。サンティアゴ・カラトラバの一連の建築作品は骨であり、『横浜港大さん橋国際客船ターミナル』は襞であるのだが、後者には骨らしさを微かに感じることができる。骨と襞は相容れないような気がするのだが、この感覚はどこに由来するのか。そういえば、三木成男は植物と動物の関係性をうまく紐解いて、人間の腸の内側と外側をめくり返すと、ちょうど樹木の幹のようになると述べていた。多分、内臓系のリズムと骨のリズムが一致するのだろう。

横浜港大さん橋国際客船ターミナルの建築写真

写真を撮りました。サイトへのリンクを貼っていただければ、常識の範囲内に限って、無許可にて使用して構いません。なお、この写真を使用することで発生したいかなる損害に対しても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。