建築の解体:一九六八年の建築情況 磯崎新 / 1975

建築の解体とその行方。

第14回のミラノ・トリエンナーレの占拠

『建築の解体』はこの一九六八年の体験を私なりに受けとめ、ほとんど消滅、死、崩壊、不能しか語られなくなったその直後の空白期に、見えなくなった行方を捜すために、あの時点にむけて積み重ねられてきた六〇年代の数々の仕事を整理して検討してみるために、私の個人的なサーベイを『美術手帖』誌に連載したものである(p.ⅳ)。

磯崎新『建築の解体』(強調筆者)

この著作は、建築家である磯崎新が『美術手帖』に寄せた連載をまとめたものであり、1975年に美術出版社から刊行されたのち、現在では鹿島出版会から新版が刊行されている。磯崎の1968年の体験とは、第14回のミラノ・トリエンナーレが開幕と同時に若者や学生に占拠されたという体験である。この体験によって、建築家という職業は、建築家というだけで制度に守られていることが明らかになり、その制度を批判するためにはみずからに刃を向けなければならないということが先鋭化した。このとき、建築家という職業は何処へ向かうのかという問いに向き合わなくてはならない。「私たちの存在基盤をみずから破壊することによって、おそらく職業的に自死せざるを得なくしたあげくに、再生可能か否かを問うこと

」(p.ⅳ)が重要なのである。

死刑宣告された建築家の行方

ここで問われているのは、建築という暴力が告発され、死刑宣告された建築家はなにができるのかである。暴力を繰り返す訳にはいかないことだけは確かであるが、建築という暴力が封じられた建築家は一体どこへ向かへばよいのか…? 大きな物語が瓦解して、主題が失われたなかで建築家にできることはなにか…? こうした問いを肌で感じた磯崎は、分からないままに海外の同世代の建築事情を整理して検討してゆく。検討されるのは、ハンス・ホライン、アーキグラム、チャールズ・ムーア、セドリック・プライス、クリストファー・アレグザンダー、ロバート・ヴェンチューリ、スーパースタジオ/アーキズームの7組。当時、海外の建築事情がまだ日本に紹介すらされていない時代であるから、議論の場を用意したというだけでも意義深いものであった。

紹介される7組の建築家。

紹介される建築家たちの性格は多岐にわたる。建築を環境にまで還元して、あらゆるものが建築であると述べたハンス・ホライン。建築を視覚的な情報にまで還元して、グラフィカルな図示を徹底したアーキグラム。ポップそのものを体質化して遊戯的に実践したチャールズ・ムーア。システムを過激化することで建築を消去したセドリック・プライス。パターン・ランゲージという言語的なるものを導入したクリストファー・アレグザンダー。アイロニーを武器に建築の多様性と複合性を救出しようとしたロバート・ヴェンチューリ。抽象性を徹底することによって非人間的なものを出現させたスーパースタジオ/アーキズーム。これら同時代的に出現した建築家達の試みは、モダニズムがインターナショナル・スタイルや機能主義的方法というイデオロギーに収斂したのとは異なり、なにか一つのイデオロギーで要約することはできない動向であった。一貫した主題は見出せない建築家達の試みを、「《建築の解体》症候群」と朧げながらに総括しようとする姿勢にこそ当書の魅力がある。

《建築の解体》症候群。

5つの症候

そこでたとえば、病理学の記述方法に、特定の症候を確定できずに多様な確定した症候の総体としてしか認めえないようなものを、「症候群」として列記するやりかたがある。それを応用して、ここでは「《建築の解体》症候群」として記述することが、現代の状況をいくぶんあきらかにする手がかりとなるように思われる(p300)。

磯崎新『建築の解体』(強調筆者)

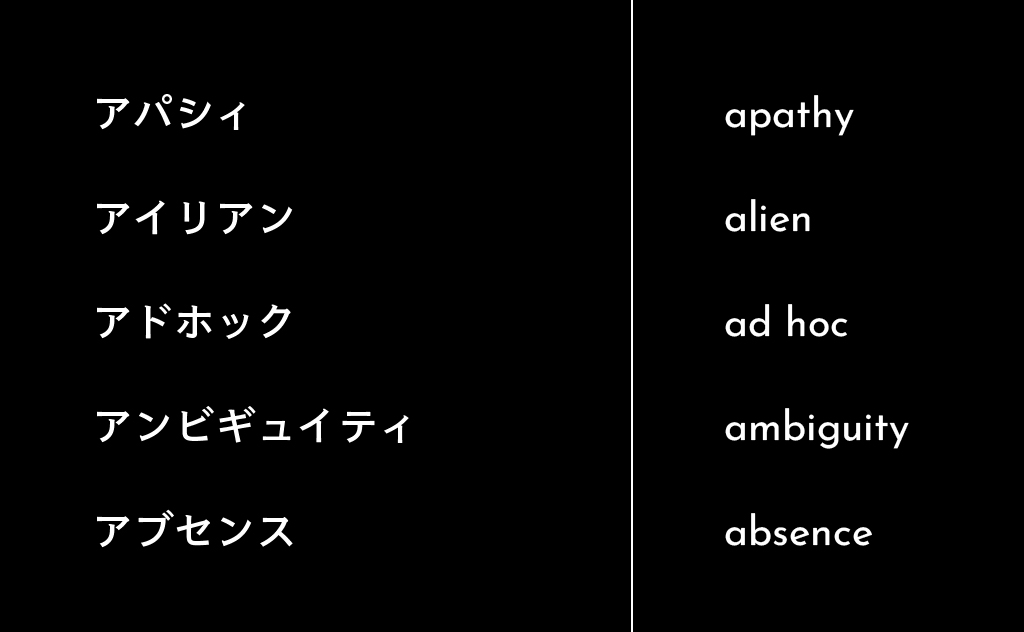

七組の建築家が、「a」から始まる五つの症候で断片的に整理されてゆく。熱狂的な革命の終わりの自覚であるアパシィという症候。他領域言語が導入されることで、建築の概念が崩壊されられるアイリアンという症候。記号が氾濫して建築の世界を支配するというアドホックという症候。両義性や多義性に向かって曖昧なものが探求されるというアンビギュイティという症候。最後に、主題の不在に遭遇してしまうアドセンスという症候。七組の脈絡もない建築家が五つの症候で整理されることによって、何か確固たるものではないが、なんとなく共通するものが朧げに現前してくる。大胆にまとめることが許されるならば、建築の解体症候群とは、近代建築の概念が挫折したのちに現われる心の病気のようなものだった。然るに、近代建築の死、あるいは建築家の死という事実に少しでも気がついた建築家が発症せざるを得ない病気なのである。

建築家の死という観点から

建築の解体症候群。この病気の原因は心的なものであるため、骨折や捻挫のように確固たる治療法など用意されていない。死は各個人に固有なものである。それゆえ、それぞれの建築家は、それぞれの仕方において自らの死と向き合わなくてはならず、その結果として、一貫した主題のないプロジェクトが浮かびあがってくる。だから、症候は無限である。七組の建築家が各自の方法で建築家の死に向き合った結果、独特なプロジェクトが多数生まれてきたという訳である。それゆえ、あらゆるプロジェクトには意図せずして死の匂いが漂っているのであり、その死の匂いの元をたどれば、建築家の死という事実に突き当たる。当然ながら、建築家は死への不安から逃走しようと、その死の匂いを隠蔽しようと無意識に願っているだろう。しかしながら、蓋を開けてみれば、たとえ微かでも死の匂いが漏れ出してくる。

倒錯した建築家を考えること

こうした意味において、磯崎が症候群としてまとめたのは明晰そのものであった。この時代において建築家の死というのはすぐ近くにあったのである。建築家は喉元に刃を突きつけられていながら、みずから建築家であることを欲さなくてはならず、死を抑圧した結果、精神病患者あるいは神経症患者として倒錯しながらも、プロジェクトを産出し続けることを辞めなかった。彼らは、建築家の死を身近に感じながら、各々の道を開拓していったのであり、だからこそ魅力的なのである。ところで いまを生きる私たちは、これらの建築家から何を学ぶことができるだろうか。建築家の死のリアリティが失われた現在において、彼らのような存在がいたことを知ること、そして彼らのような存在を真摯に考えること、まずそこから始めるべきだろう。ここで磯崎が提出した問いを忘れてはならない。「私たちの存在基盤をみずから破壊することによって、おそらく職業的に自死せざるを得なくしたあげくに、再生可能か否かを問うこと

」(p.ⅳ)。建築家の死後、それが再生可能か否かは現在を生きる建築家の態度にかかっているだろう。

建築の解体症候群の未知なる症候《alive》

新しい症候を探して。

未知なる症候《alive》

くりかえしていうと、小症候群にあたえた「ことば」は、たまたま「a」の項にあるものに限定しただけで、どのようなもので置換してもかまわないわけだ。それほど不確定なものである(p301)。

磯崎新『建築の解体』(強調筆者)

磯崎が明晰だったのは、「症候群」として列記するという総括の仕方である。磯崎が与えた症候群は確固たるものではなく、不確定なものであり、まだ新たなものが見出せるに違いない。まだ見出されていない症候にいかなるものがあるのか…? ここで六個目に付け加えてみたいのは《assasin》ではなく《alive》という症候である。当書に挙げられた建築家達は、つくることを辞めなかったという共通した特徴があると思われるからである。すなわち、建築家の死を受けとめながら、諦めずに何かをつくり続けたのであり、決して自殺することもなく、決して発狂することもなく、ただつくることを断念することだけはなかった。死を身近に感じながら、死なずして何かをつくり続けること。ここにこそ重大な何かがあるに違いない。まず、そうした症候を《alive》と名付けてみたい。

建築家という父への不信

先ほどから、建築の解体症候群は建築家の死という事実に由来することを描いてきた。建築家の死とは、横暴な権力を振るう存在としての〈父〉への不信、あるいは唯一の〈父の名〉という虚妄への否定、を意味している。すなわち、彼らにおいて近代建築を築きあげた英雄的建築家という父が機能していない。1968年のミラノ・トリエンナーレの占拠という体験は、近代建築という〈父〉が築きあげた場所が完全に信頼できないものというトラウマが植え付けである。その結果、自我を支えるものが失われた。こうして、彼らは父親の機能に依存することなく、父性を埋め合わせるべく、自分の作品をつくることによって建築家としての「エゴ」を整えなくてはならなくなった。エゴとしての建築家として生きること、それ自体が彼らの病気の正体ではないだろうか。

建築におけるサントーム

こうした議論に光を当てるのが、ラカンのジョイス論である。〈父〉への根源的な不信を抱えたジョイスにとって重要なのは、書くことそもののであった。ジョイスは父親の機能に依存することなく、象徴的な無意識に関わることを辞めて、自体性愛的な享楽が刻まれたララングへと、すなわち現実的な無意識へと向かうことで父性を埋め合わせる。いわば、自慰的に書き続けることによって、みずからの建築家像を保つことへ向かう。こうした在り方を、ラカンが「サントーム」と称して分析したことは有名である。ここで重要なのは、父親不在のなか、何かをつくり続けることによって建築家として生きていることが重要という一般理論ではない。そうではなく、「特異的=単独的なもの」である。現代ラカン波の松本はこうまとめている。

ジョイスの芸術は、たしかに「父性の不在に対する埋め合わせ」として整理することができる。そのような整理は、「父性が不在であるような芸術家はすべて作品のなかでその不在を埋め合わせる」という普遍的命題をすぐさま導いてしまう。しかし、ラカンがここで言っているのはそれとは反対のことである。ミレールが指摘するように、ジョイスのような主体がボロメオの輪の解体を防ぐためにつくり上げるサントームは「主体の真の固有名」であり、そこには各々の主体において異なる、特異的=単独的な享楽のモードが刻み込まれていると考えなければならないのである。(p373)。

松本卓也『人はみな妄想する:ジャック・ラカンと鑑別診断の思想』

なるほど、建築家の死後のサントームには、一貫した主題などある訳なく、それぞれの特異的=単独的な享楽のモードが刻まれている。こう考えるとき『建築の解体』は別様に輝き出す。それは父への根源的な不信を抱えた7組の建築家が、いかに建築家としてのエゴを確立するべく作品をつくり続けたかの記録として読めるからである。再度、磯崎の問いを思い出そう。「私たちの存在基盤をみずから破壊することによって、おそらく職業的に自死せざるを得なくしたあげくに、再生可能か否かを問うこと

」(p.ⅳ)。多分、それは可能である。ただし、象徴的な父を回復することでは決してなく、社会的な場所に固定した位置を占めることでは決してなく、サントームという特異的=単独的な享楽のモードが刻み込まれた場所において、各々の仕方で作品をつくり続けたものだけに与えられるものだろう。症例:建築家、症候:alive、建築家は虚無として再創造されなくてはならない。