TERRAZZA 竹山聖+アモルフ 神宮前の建築

設計者は竹山聖が率いる設計組織アモルフである。竹山は『OXY乃木坂』『強羅花壇』『TERRAZZA』『大阪府立北野高等学校六稜会館』『新宿瑠璃光院・白蓮華堂』などの力強い造形で知られる建築家であり、京都大学で教鞭をとったことでも有名な、日本を代表する建築家である。『TERRAZZA』はコンクリートで構成された大地のような、小高い丘のような建築であり、1991年に竣工している。

TERRAZZAの建築概要丘の上の街のような建築

大地が隆起してできた台地

地形は豊かな潜在力をたたえており、古来、人々の生活に起伏をもたらしてきた。高い場所と低い場所、広い野と狭い谷、水辺と砂漠、暑さと砂漠、暑さと寒さ、明るさと暗さ、およそこの世界の不均質がなければ、人間の営みはいかに単調で退屈なものだろう。地形は人々の生を豊かに展開する舞台である。そして地形の起伏こそが異物の出会いを導くのだ。

竹山聖「大地の記憶」(強調筆者)

『建築文化1992年4月号』所収

「TERRA」とはラテン語で大地を意味していて、「TERRAZZA」とは「TERRA」が隆起して出来た台地であるという。この建築は、物事をすべて均質化しようとする近代都市計画に対して反乱するべく、都市において新たな地形を創出しようとする試みである。上記の引用が分かりやすいが、起伏ある地形を提示することによって、出会いや自由、そして豊潤な生を導くことが狙いである。

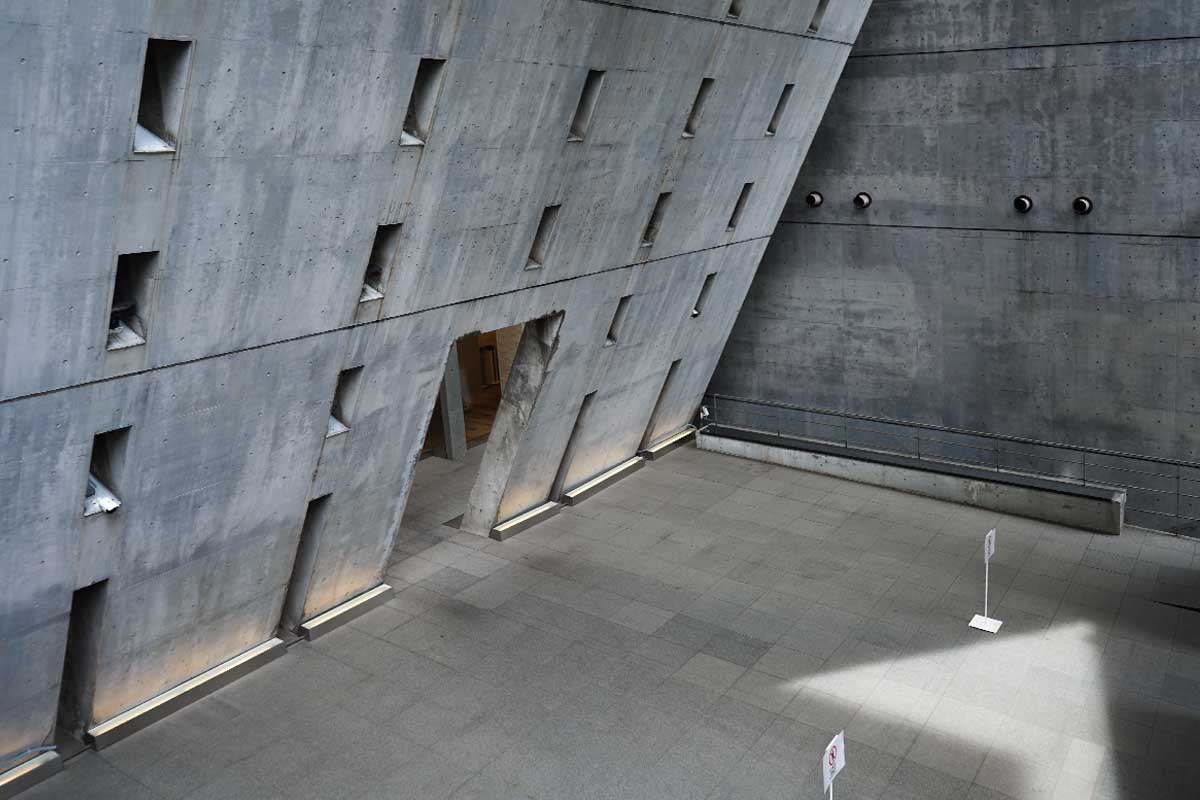

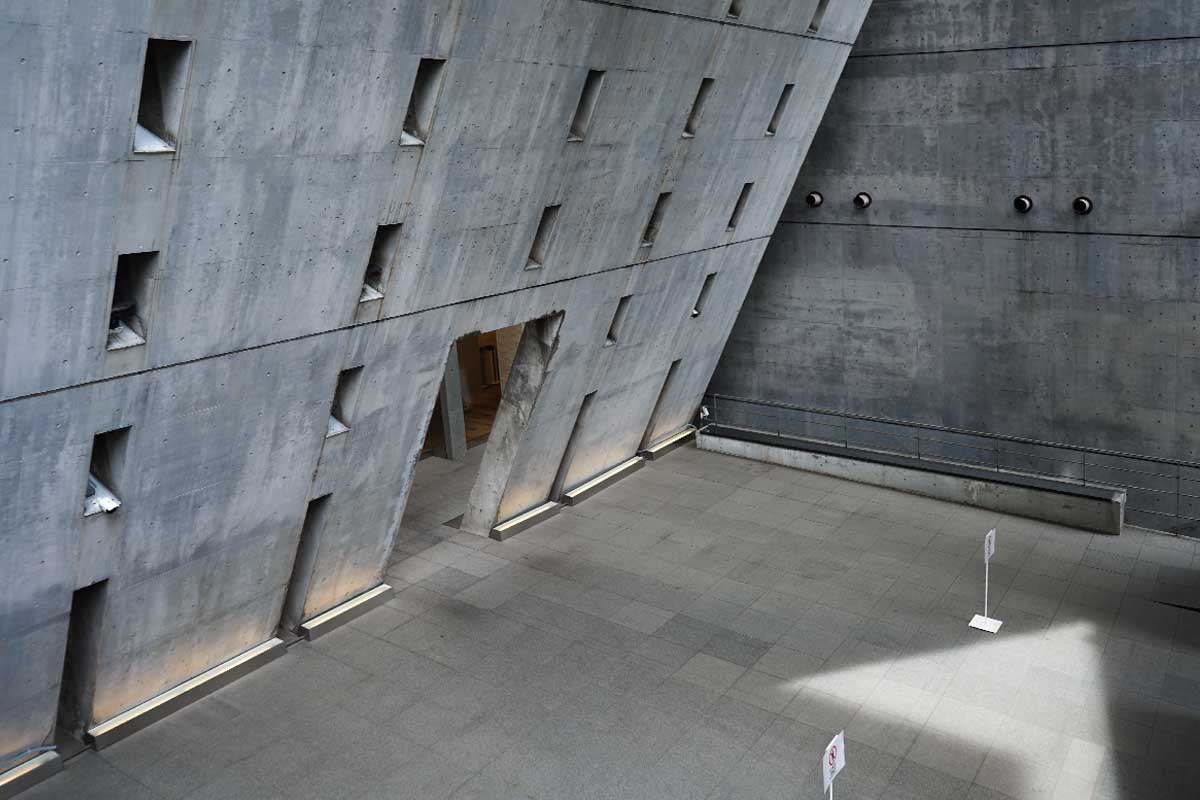

具体的には、小高い丘状の地形が設計されていて、地上には斜めの壁の広場が、屋上には丸く飛び出した円形劇場が配置され、都市に起伏を与えている。ここでは、具体的な大地としての地形ではなく、概念としての地形のようなもの、いわゆる現象学的な地形とでもいえるものが意図されているのだろう。要するに、単なる地形を形態模写するのではなく、訪れた人の体験や経験が、まるで地形に導かれたかのように豊潤だということである。

屋上の円形劇場と、地上の斜めの壁の広場

屋上の広場と斜めの壁の広場とは、プログラム上、どこにも属することがない。このようにどこにも属さない場所が、おそらく巨大なブラックホールのように、様々なアクティビティを吸引し、結果として計算しえぬアクティビティを誘発することが期待されるのであって、こうした異界の点在が都市全体の活性化を導くことだろう。

竹山聖「KILLER PROJECT」(強調筆者)

『建築文化1989年10月号』所収

屋上の円形劇場と地上の斜めの壁の広場、これらは目的を持たない空間であり、だからこそ様々なアクティビティを受け入れる余地を持ち、想像力を喚起させる。都市というものは、こうした意味が固定されない空間がなければ息が詰まってしまうし、新しい事柄や出会いが生まれない。だから、目的や機能を押し付けようとする近代都市に対して、いかに意味が固定されない空間を設計するかが重要な課題になってくる。そこで、屋上の広場と斜めの壁の広場が設計された。

しかしながら、どこにも属さない場所を建築のなかに設計する正当な理由はどこにあるのか? 竹山の主張を大胆に翻訳するならば次のようになるだろう。世界には物語が必要で、物語のきっかけが都市に満ちていなればならず、そのためには意味が固定されない「無為な空間」が都市に導入されなくてはならない。都市に建てられる建築が、たとえ私有物としての建築であったとしても、人と人が出会う場所を提供することが建築なのだから、そのような場所を設計しないわけにはいかない、と。なるほど、人と人が出会うための場所こそが、屋上の円形劇場と地上の斜めの壁の広場なのである。

屋上の円形劇場

上空に丸く飛び出した円盤のようなものは円形劇場であり、当初の計画では、円形劇場という屋上の広場は市民に解放される予定で、建物正面に斜めに走る階段から登って屋上まで到達するはずだったのだが、悲しいことに、階段入口にチェーンがかかって入れないようになっている。竹山はこう嘆いている。「都市のエアポケット、どこにも属さぬ無為の場所、理想郷であったはずの丘の上の街は、人知れず、愛されることも知らぬままに、封印された

」と(ぼんやり空でも眺めてみようか-p175)。誰でも入場できるパブリックな円形劇場を都市に解放するという竹山の夢は潰えた。

斜めの壁の広場

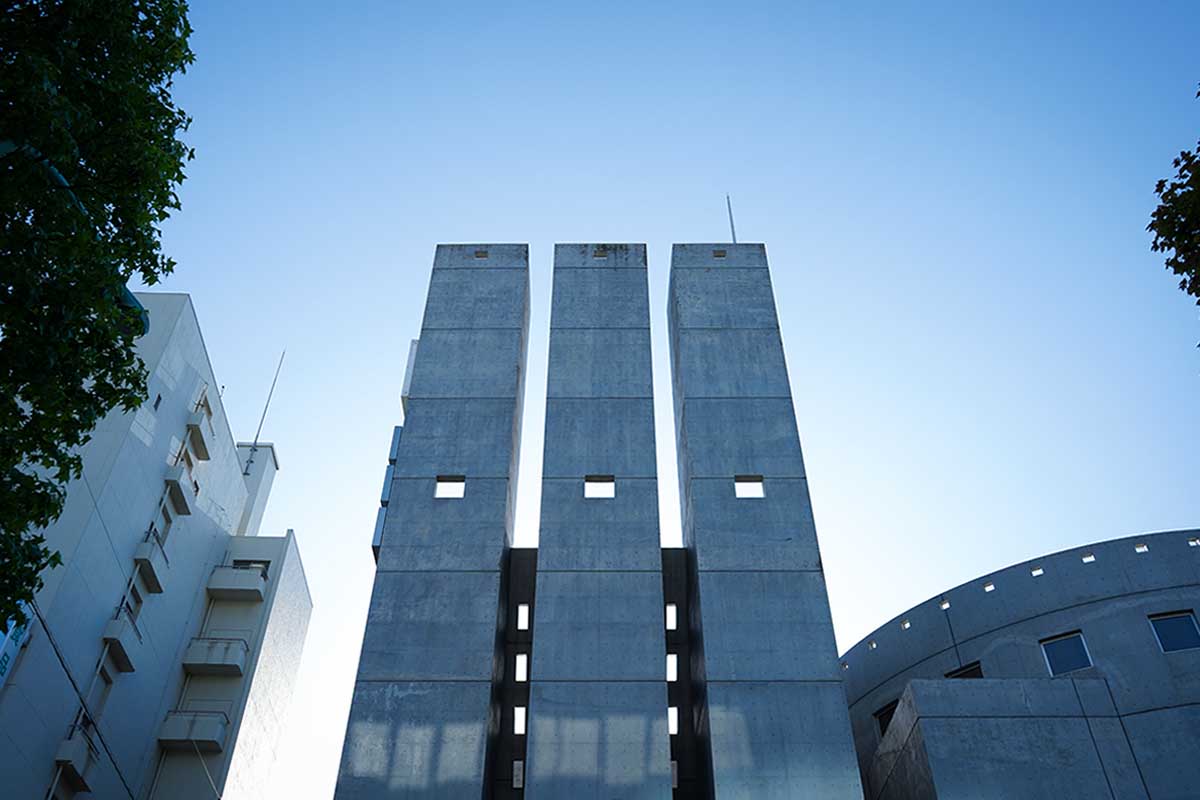

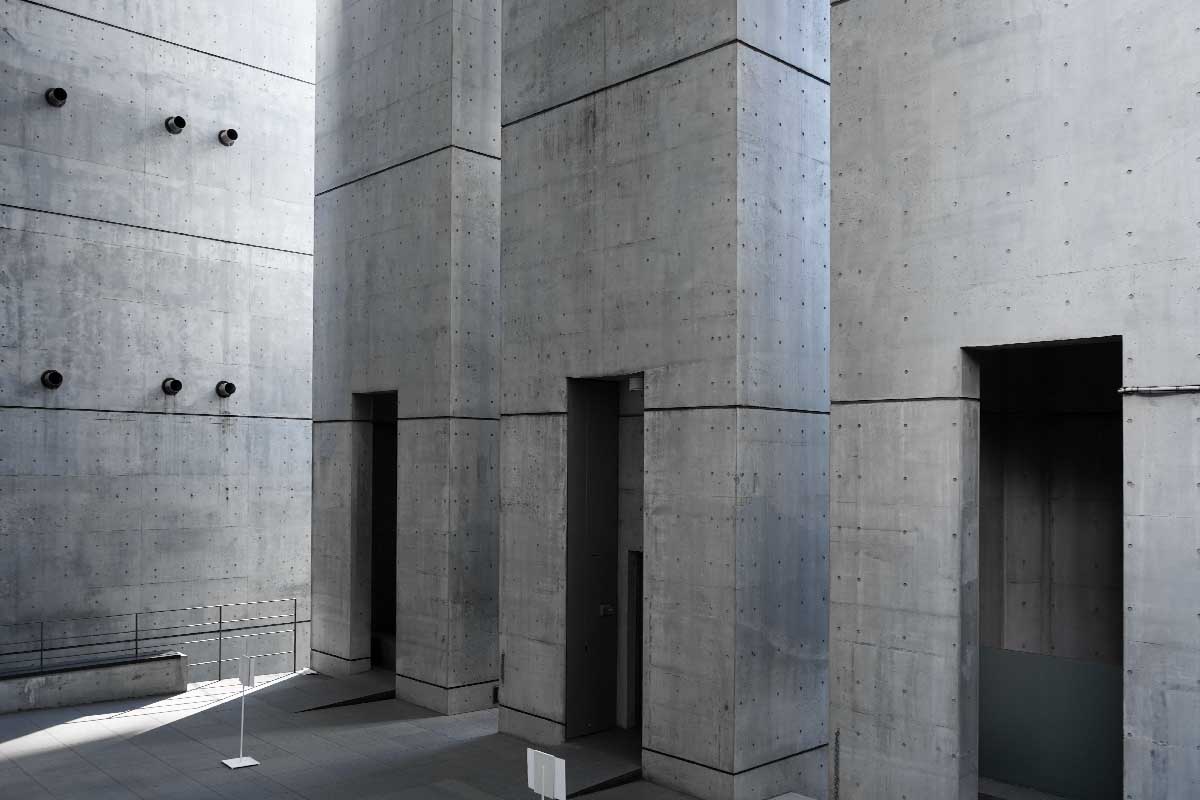

建物正面には3本の塔が建てられていて、塔の隙間からスルリと中に入りこむと「斜めの壁の広場」が広がっている。この広場には光や風が通り抜けてゆくのだが、空間に意味が安定しないような仕掛けが、いわゆる脱領域化うながすような仕掛けが実践されている。たとえば、迫りくる大きな壁は空間を暴力的に切断する圧倒的な他者として脱領域化をうながし、壁に架けられたブリッジは宙吊りのアジールとして脱領域化をうながし、タワーは天と地を結び付けえる遠方との交信として脱領域化をうながす。こうした要素の関係性によって生まれた広場は、意味が固定されない無為の場所となり、想像力を喚起させる自由な場所となっている。

TERRAZZAのコンテクスト場所の記憶を継承する建築

一見すると都市に建築家が暴力的に介入した印象を受けるが、建築家は場所の記憶を継承するという意図を持って設計している。この荒々しいコンクリートの建築が場所の記憶を継承しているとはいかなることか?

直観された小高い丘状の地形は、しかしながら、過去の記憶へとつながっていた。かつてこの地は、実際に小高い丘であったというのだ。北側の曲がりくねった道は、そのまま谷状の地形を縫って流れる小川であったという。知らずして過去の地形を復唱していたということになる。さながら都市の記憶の発掘作業だ。

竹山聖「大地の記憶」(強調筆者)

『建築文化1992年4月号』所収

この建築は過去の地形を復唱している。たとえば、敷地北側の曲がった壁はかつての小川の流れが継承されているし、丘の上の円形劇場から見える風景は、過去に見えていた風景とは異なるような輝く超高層が立ち並ぶ風景かもしれないが、高い丘から小川の向こうを見るという体験が継承されいる。また、斜めの壁の広場は、小川のほとりでふと心休める場所が意識されているし、3本の塔はかつてそこにあったビルの高さと同じ37mに設定されたという。荒々しいコンクリートの幾何学的造形に置き換えられているとはいえ、現象学的な空間体験としては過去を復唱したようなもので、場所の記憶が継承されているのが分かる。それゆえ、どこか懐かしい感じを覚える。

TERRAZZAを訪れた感想屋上の円形劇場の開放を求む!

この建築を訪れて感じたのは、屋上の円形劇場が開放されていなくて悲しいということで、屋上に入りたいということが一番である。もし上がれたならば、建築家の意図した通りの素晴らしい空間体験ができるだろうし、この近隣に住まう人々が都市に愛着を持てるようになると強く思う。斜めの壁の広場もよいのだが、屋上というのは昔から意味が固定されない空間の代表であるから、屋上に入れることが社会的に重要な意味を持っている。屋上を開放するかしないかで社会が変わるのである。

大袈裟な、ただが屋上ではないか、と思われるかもしれないが、屋上というのは大変重要な場所である。たとえば、学校の屋上を考えてみると分かりやすいが、学校の屋上ほど機能のない空間はない。学校というのは、勉強するための教室が隙間なく敷き詰められていたのだが、唯一屋上だけは心休まる場所であった。その結果、学校に疲れた生徒は屋上に登って授業をサボれる。サボれる空間というのは生きるうえで重要であり、しかも、屋上から見える景色が学校のなかで一番よいのだから、そこでコッソリ本を読んだり、焼きそばパンを食べてみたり、甘い青春の一幕が行われたり、と小さな体験が生まれていた。

不思議なことに記憶に残っているのは、部活でも勉強でもなく、屋上で柔らかい時間を過ごした時間である。学校の屋上は、生徒という役割すら脱ぎ捨てることが可能な、何者にもならなくてすむ場所である。それは『TERRAZZA』で竹山が表現したかった広場のあり方そのものだろう。屋上の円形劇場は、どこにも属することがない場所だから、家庭として役割も、消費者としての役割も、社会としての役割も、すべて脱ぎ捨てることができる自由な空間なのである。もちろん、悪い一面もある。時々、学校の屋上は不良の溜まり場になったりしてしまう。だからといって屋上を封鎖すると、屋上に行けなくなった彼らはどこへ行く場所なく彷徨い、神経症者になるか、犯罪者になるか、はたまた死んでしまうくらいしか残されていない。だから、どこにも属さない屋上を開放しなければならない。

もし、不良の溜まり場になったらどうするのか? 『TERRAZZA』の円形劇場は空間がしっかりしていて、どこか静謐な雰囲気を匂わせているから、タチの悪い不良が溜まることはないだろう。安藤忠雄の『コレッツィオーネ』の地下広場も同様に開放されているが、不良が溜まっているのを見たことがない。多分、不良は自身の悪さを見せつけなくてはならないから、入りづらく、誰の視線も浴びることのない空間には溜まらないのだろう。もし入ったとしても、それこそ少し注意するだけでよい。そもそも建物の屋上に集まる程度の不良は、少し道に逸れるだけで済んでいるような軽度の不良であるし、人は誰しも不良であることを忘れてはならない。兎にも角にも、屋上の円形劇場を開放することは社会的な意義があり、もし開放するならばCSRの実践としても機能するだろう。都市に対して素晴らしい居場所を無償で提供することに勝る社会貢献などない。

また、社会的に重要なだけではなく、企業戦略的にも意味があることを説明しておきたい。居場所を無償で開放することによって、顧客の母数を増やすことが可能になるからである。現代において、企業はSNSなどの情報ツールを使って宣伝することを主としているが、情報が届かない客層を引き込むことは難しい。そこで、情報に疎い客層にリーチさせる方法として、現実の場所を使ってアピールする方法が考えられる。オフィスを地域に開放することは有効であり、たとえば伊東豊雄の『信毎メディアガーデン』などは有名な成功例だろうし、『SOLSO PARK』なども無償で公園を提供する方法を活用している。その結果、企業の知名度は上がり、顧客の母数が増大する。また、訪れた人々が場所をSNSにあげることで知名度が上がってゆくことも明らかだし、なにより居心地の場所を贈与しているという点で愛される建築となり、人々によりよいイメージを与える効果もある。

まとめると、ただ屋上を開放するということが、社会的にも、企業的にも、価値があるのではないかと素朴に思うのであり、そして、素晴らしい建築というポテンシャルがあるのだから、そのポテンシャルをうまく利用して欲しいと請求したいのである。現在この建築は「Chateau Ameba」として使われているようなのだが、もし可能であれば、屋上の円形劇場を開放して欲しい。番組で使用していないときだけでもよい。その際、別に特段に管理しなくてもよい。管理すればするほど、自由な空間が失われてしまうのだから。ただ屋上を開放するだけで愛される居場所ができるなんて素敵ではないだろうか?

勝手なことを、無責任に書いて申し訳ないと思っている。私は、ビルの管理体制も、ビルの内情も何も知らない。屋上の円形劇場を「Chateau Ameba」が管理しているというのも、聞いた話である。しかしながら、建築を愛する人間の一人として、素晴らしい建築は使われなくてはならないことだけは、強く知っている。建築というのは、単なるファッションではなく、人が使うことで生きる場所なのだから。人が使ってゆくなかで愛される建築となるならば、建築の本望である。だから、屋上の円形劇場を開放してくれると嬉しい。そうすれば社会が少しだけよくなり、未来に希望が持てる子供が増えると思う。大袈裟だろうか? ただ、大きな物語が失われて世界の手触りを感じられなくなった現在、もう建築くらいしか手元に残されていないのだから、建築の力を信じてみたい。最後に感触としての言葉を添えておこう。

禁止された空間と居場所がない都市― ドント・タッチ・ザ・マーブル

青山キラー通りを歩きながら楽しみにしていた『TERRAZZA』へ向かう。雑誌で見ただけでも胸が躍るのだから、名建築に違いないことは明らかだった。三本の聳え立つ塔が見えてきて、宙に浮かぶ円盤が未知の世界を主張していて、コンクリートの素材感も完璧で、外観だけで素晴らしい。まず、上階の円形劇場に入ろうとしたが、入口がチェーンで塞がれていて、入れなくて悲しい気分になった。せめて斜めの広場だけでも見たいと思って、勇気を出して塔の隙間からなかに滑りこむ。塔同士の隙間はとても狭く、異界への入口として機能している。まるで、茶室の躙口のようである。刀を奪い取られた武士のように、何者でもなくなり丸裸にされたように感じた。

内部では、均等に開口が開けられた壁が斜めに倒れてきて、その圧倒的他者性にため息をつくしかない。こんな小宇宙が都会に広がっていたなんて、驚くばかりである。斜めの壁、三本の塔、上階に架けられたブリッジ、と様々な要素に囲まれて、坂本一成の住宅にも似て、要素の関係性だけの空間が展開されていて、意味のない零度の空間が広がっている。ここに光がチラチラと入ってきて、風がフラフラと通り抜けるから、透明人間にでもなったような気がしてしまう。誰にも見られずに放置されて、大きく静謐な空間に投げ出されて、まるでカフカの小説の主人公だ。ぽんやりと上を見上げたあと、備え付けられたベンチに腰かけた。

腰かけて空間の質に酔っていると、入口から一人の警備員が出てきて、関係者の方ですかと尋ねてくるから、違うと首を横にふると、ここはそういう場所ではないからと退散を命じられた。すぐに謝って退散したが、大人になって怒られることはあまりないから、心臓がどくどくと脈打って、大量の冷や汗が出てきた。少し落ち着いたあと、勝手に入ってしまったという罪悪感が押し寄せてきて涙が出てきた。しかし、一体なんの涙だというのか。多分、せっかく素晴らしい空間があるのに、それが独占され、犯罪者のように追い出され、都市のなかに居場所がないことを眼前に突きつけられたことが悲しくて仕方なかったのだろう。警備員は警備員の仕事をしただけだが、一瞬だけ強制収容所行きを告げる悪人にも見えて恐ろしかった。

僕には忘れられない言葉がある。「Don't Touch the Marble!」というもので、日本語訳にすると「大理石に触るな!」とでもなるのだろう。コルビュジエに憧れを抱く建築家の山地とパルテノン神殿を見に行った時のことだった。彼は熱のこもった口調でコルビュジエの話を延々していたのだが、パルテノンが観光客だらけの廃墟だと知って酷くがっかりしたようで、ただ廃墟のまわりをグルグルとまわるばかりの自動人形と化していた。パルテノンを見終わり、沈黙のなかで長い階段を下っているまさにその時、「Don't Touch the Marble!」という女性警官の叫び声が空間を切り裂いた。それも一度ではなく、二度、三度と繰り返され、その鋭いナイフのような声に戦慄を覚えた。声が向かう方向を見ると、一人のアラブ人の観光客がニタニタしながら遺跡を触っていた。

女性警官のこの言葉は、パルテノンに触ることすら許されない僕らの無力を提示していて、同時に、パルテノン神殿がもはや過去のもので、美術館の展示ケースに入れられたかのように死んでいるという事実を明示していて、死んだ建築に触る自由すらない残されていないという悲しみに一筋の涙がこぼれだしていた。隣にいた彼はというと、女性警官のヒステリックな叫び声に恐怖して小さく震えていた。パルテノンという建築の記憶は、「Don't Touch the Marble!」という呼声の記憶へと塗り替えられてしまい、僕らに恐怖と悲しみを与えたのである。この体験以降、山地はパルテノンについて語るのを止めてしまったから、あの金切り声が彼に心的外傷を残したのは間違いなく、コルビュジエへの理想が生々しい警官の声にまで貶められたのは明らかだった。

このパルテノンの記憶は抑圧されて無意識に放りこまれていたのだが、『TERRAZZA』を訪れて警備員に追い出された時、胸の奥に仕舞いこまれたパルテノンの記憶が賦活して涙がでたのだろう。この建築が、アクロポリスの丘に似ていることも、この涙を後押ししている。素晴らしい建築が誰かの手に渡って、触ることも、入ることも、そこに居ることすら禁止されてしまう。こんな悲しく辛いことはない。居場所を失った僕らは、どこへ向かえばよいのか?居場所がないことを突きつけることは、死刑宣告を下すのにも等しいことである。追い出すことが決定されているのだったら、はじめから三本の塔の隙間をすべて塞いでくれればよいではないか。

逆恨みや被害妄想ではないけれど、ただこの建築で警備員から叱責を受けて悲しい気分になったし、絶望を突きつけられた気分になったのは確かである。建築家はこうした居場所を奪う圧力と闘わなくてははならないだろう。闘うといっても革命以外の方法はすでに示されている。それは、法のなかで法を加速させて矛盾を暴露するようなユーモアに満ちた闘い方である。山地が指摘したように、屋上というのは可能性に満ちた場所として残されていると思える。屋上を商業に利用するという名目のもとに、開放して皆の居場所にしてしまえばよいのである。もしそんなことができなたら、とうの昔に捨てたはずの希望をもう一度信じてみようと思える。なんにせよ、その造形や使われ方も含めて、考えることの多い建築であった。

季山時代

2023.05.02

TERRAZZAの建築写真

写真を撮りました。サイトへのリンクを貼っていただければ、常識の範囲内に限って、無許可にて使用して構いません。なお、この写真を使用することで発生したいかなる損害に対しても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。