見えがくれする都市:江戸から東京へ 槇文彦他 / 1980

東京・日本の都市を分析する眼。

1975年、槇文彦を筆頭とした研究グループは都市に関する研究を開始する。近代建築にかげりが見えはじめ、レヴィ=ストロースの構造主義的な世界の見方が徐々に浸透し始めるなか、東京と日本の都市に関しての研究成果を一冊の本にまとめたものが1980年の『見えがくれする都市』である。当書は、高谷時彦「道の構図」、若月幸敏「微地形と場所性」、大野秀敏「まちの表層」、槇文彦「奥の思想」という4つの主要論文が並列され、読み進めてゆくうちに、東京・日本の都市の特異性が朧げに浮上してくるという構成となっている。

高谷時彦「道の構図」。

まず、高谷時彦の「道の構図」。ここでは、従来にないようなグラフィカルな表現を用いて都市分析がなされている。そのグラフィカルな表現とは、街路そのものを線で描き、街路同士の交差部のみを黒太に強調した地図(p60)のことだが、この「街路パターン」がプロットされた地図は素晴らしい発明である。この地図は、言葉で語ることなくして、どのように道がつくられていったのかを明白に暴露する。この地図を用いて、求心的なパターンが見当たらないこと、絶対的なグリッドパターンがないこと、陣取りゲームのように都市がつくられていったこと、その陣取りから抜け落ちた残余に自然が残されたこと、等々の東京の都市の特異性が暴かれてゆく。最後に、「つなぐ道」「区画する道」「残余の道」という三要素から成立する構造を抽出する手際も鮮やかである。

若月幸敏「微地形と場所性」。

地形を無視しないまちづくり

次に、若月幸敏「微地形と場所性」。ここでは、近代のまちづくりが、既存の土地の特性を無視して行われたのと対照的に、江戸のまちづくりが、土地の地形等の場所が持っている特性を生かして行われたことが暴かれる。その後、地形を無視しないことによって生じてくる様々な要素、たとえば坂であったり、塞の神であったり、橋詰であったり、が分析されてゆく。最後に、都市のなかにおける自然がどのように扱われていたのかが、神体山などを通して示される。その分析の幅の広さは、この論文の見所の一つである。

地形と人間の解釈学的循環

この論文の素晴らしさは、「微地形」というキーワードを持ち出してきたことである。微地形とは、5万分の1から2.5万分の1の地形図には表現されないような地表面の微細な凹凸のことである。当書において、「微地形」という言葉を選択した理由を、「微地形が住環境にもっともみじかな存在であり、都市づくりに際して人の手が加えられやすいスケール」(p92)だからだと若月は語っている。すなわち、「地形」という言葉はあまりに巨大なものを想起させ、人間との関わり合いを感じられないが、微地形という言葉を用いることによって、地形と人間と関わり合いが浮かび上がる。「人新世」という言葉が持てはやされる現在、、人間と環境、人間と都市の関わり合い方を考えるうえで、微地形というキーワードは両者の接点として参考すべきだろう。

大野秀敏「まちの表層」。

まちの表層から何を学ぶか

大野秀敏「まちの表層」では、住宅地の表層が4つに分類される。お屋敷型、町屋型、裏長屋型、郊外住宅型である。例えば、お屋敷型は、主屋の外側を塀のような不透明な仕切りがまわるという表層のあり方である。その後、表層と社会的な関係が緻密に分析され、「門→前庭→玄関」という空間的仕組が保存されていることが明らかにされ、そして江戸時代からの歴史のなかで「お屋敷型志向」とも呼ばれるお屋敷型への憧れが常に顔をのぞかせていることが明らかになる。街の表層の分析を展開のさせ方は参考になる。現在においても、妹島和世の『葉山の小屋』における独特な塀の使い方が、「お屋敷型志向」の延長にあるなどと考えられるだろう。

薄い平面・すき間

また、表層の形態分析からうって変わり、日本の表層なるものの「薄さ」そのものが言及されてゆく。薄いこと、軽いこと、光を透かすこと等々。「日本の『薄い』平面はそれ自身の物質の厚さを否定し、その前後の空間に何も働きかけもしない

」(p193)。それゆえ、面と面のあいだには「すき間」が生じてくるのであり、それこそが日本らしいと指摘される。なるほど、薄い平面の重ね合わせによって「すき間」に場所を生じさせてゆくのは、浮世絵の絵画空間にも見られる手法である。表層の薄さという視点は、SANAAの『スタッドシアター・アルメラ』や妹島和世の『梅林の家』等の現代建築のの日本らしさを紐解くうえで重要になるだろう。

槇文彦「奥の思想」。

だからこそ先にいった空間のひだは実は、地形、道、塀、樹木、家等によって何層にも関わりあい、包まれることによって形成された多重な境界域がつくりだしているものといってよい。比喩的にいうならば、何か玉ねぎの中に入っていくような感じを与えるのである(p200)。

槇文彦他『見えがくれする都市』

(強調筆者)

空間のひだ

最後に、言わずと知れた槇文彦「奥の思想」。槇は「空間のひだ」というキーワードから始める。ドゥルーズがバロック建築を「襞」を用いて分析したのが1988年だとすると、1980年において「空間のひだ」というキーワードを持ち出した槇とは年代的にかなり近い。とはいえ、両者のひだはまるで別物である。前者は、閉鎖された空間のなかで幾重にも折り畳まれる操作に焦点があてられ、後者は、空間それじたいを幾重にも包みこまれる操作に焦点があてられているからである。やはり、前者には西洋的な堅固な壁のイメージがつきまとい、壁が壊されることはないのである。

槇のいう「空間のひだ」は、何を意味するのかは明確に定義されないものの、空間が何層にもわたって包みこまれてゆくような、多層性を想起させる魅惑的なキーワードだと考えてよい。そこでは、堅固な壁のイメージは感じられず、むしろ、紙のような軽い仕切りが幾重にも重なり合うイメージとして提示されている。すなわち、ある閉鎖空間のなかの多層性なのではなく、多層性によって閉鎖空間が包み込まれる。「空間のひだの濃密さ」、「空間のひだの重層性」、これらが玉ねぎのようだと語られるのが興味深い。ラカンが自我の構成を玉ねぎに喩えたのが想起されるように、玉ねぎの比喩はいつも重要な場面に出現する。

奥の思想

私はこのような、先に玉ねぎと称した濃密な空間形成の芯とも称すべきところに日本人は常に奥を想定していたと感じる。そして奥という概念を設置することによって比較的狭小な空間をも深化させることを可能にしてきた(p202)。

槇文彦他『見えがくれする都市』

(強調筆者)

槇は「空間のひだ」というものからはじめて、その芯に「奥」なるものを想定する。ただし、奥は確固たる中心点では決してない。確固たる絶対的な中心点を設定する西洋的な思想に比べて、何か定かでないものを包みこむようなことが想定されている。槇はこう語る。「私にとって『中心─区画』に対して『奥─包む』は際立った日本的な領域構築の対概念であるように思える

」(p226)。では、一体何を包みこむのだろうか? 槇はこう続ける。「『奥』は構築されたものでなく本来土地そのものに与えられた原点なのではなかろうか

」(p229)。すなわち、包み込まれているのは、土地と結びついた原点だというのである。

果たして、槇が述べるように、奥は「本来土地そのものに与えられた原点」だと結論づけられるのだろうか? 奥を安易に土地に結びつけることは許されるのだろうか? この辺りに議論の余地が残されているだろうが、1980年というはやい時期において、日本の都市の特性をまとめ上げる手腕は素晴らしい。また、奥性の理論は『ヒルサイドテラス』や『スパイラル SPIRAL』という槙の実作と照らし合わされることで、より輝きを増すことだろう。いずれにせよ、日本の都市空間を考えるうえで必読の名著であることは間違いない。

奥の構造

奥を分類することは可能か。

奥の構造

いったい、奥とはどのように構造化できるのだろうか? もし奥の構造があるならば、奥の構造はいかなるものだろうか? 奥を、玉ねぎのようなものと考えてよいのだろうか?たとえ奥の構造を暴くことは不可能であるとしても、奥を秘匿な未知なるものとして扱い、分析を放棄するのは危険である。ここでは、奥の構造の尻尾を掴もうと歩みを進めてみたい。ただし、奥の構造など確定できるはずはない。重要なのは、奥を未知なるものとして定めながら、奥を問い続けることである。

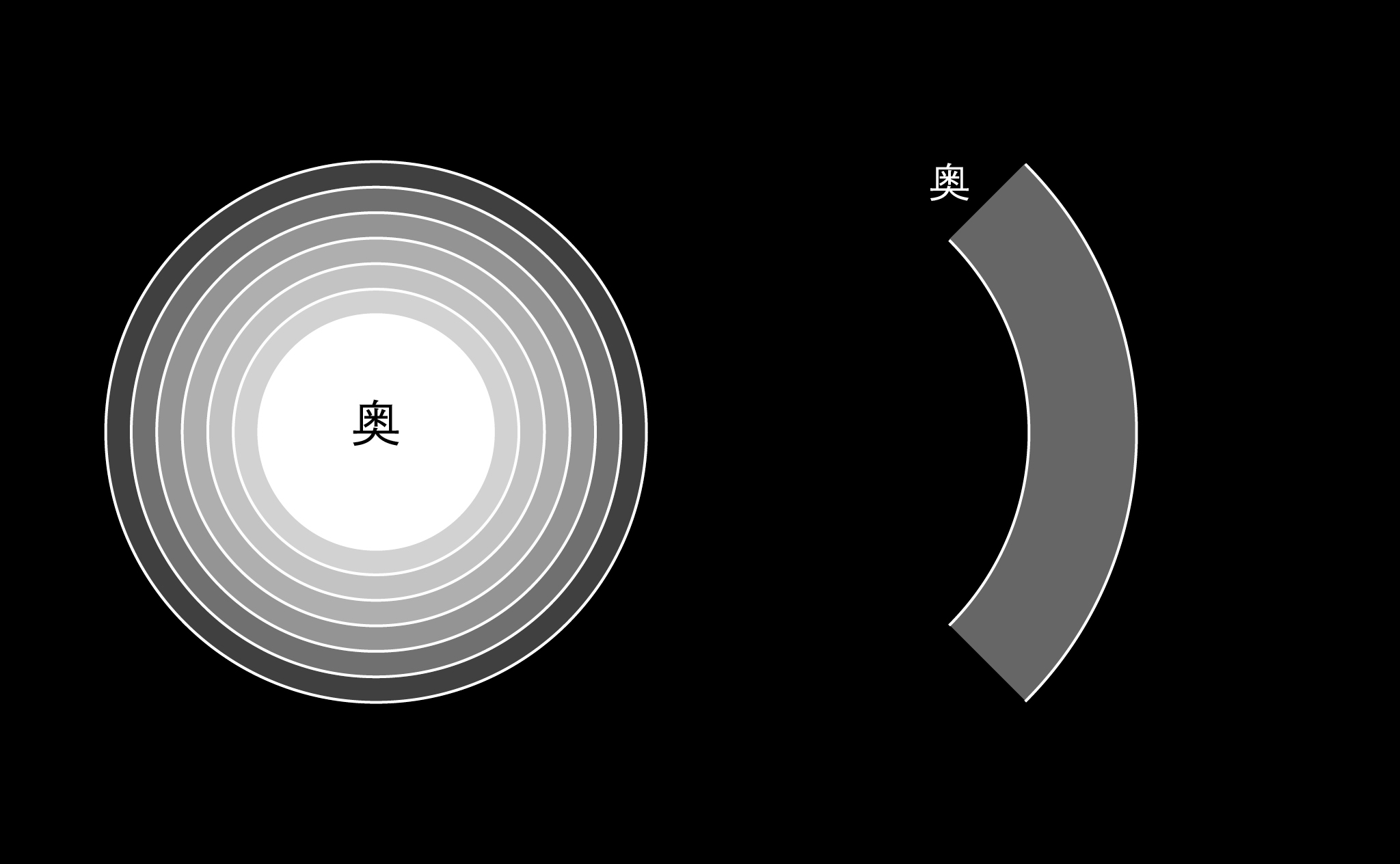

ソコニアル奥

当書を読んでいて思うのは、槇が指摘する「奥」には二種類の位相があることである。一つは、包まれたものとしての奥であり、もう一つは包むことのできない奥である。取り敢えず、前者に「ソコニアル奥」で、後者に「ソコニナイ奥」と名前をつけることにする。「『奥』は構築されたものでなく本来土地そのものに与えられた原点なのではなかろうか

」(p229)というように、槇が奥性を土地に絡めて語るとき、前者のソコニアル奥が意識されている。ソコニアル奥は玉ねぎの芯に置かれていて、そこから動くことはない。主体は、幾重にもわたる表層の向こう側に見えがくれする奥を志向することになる。

ソコニナイ奥

他方で、「奥へ奥へと向かうごとき印象を与えると述べたあの旅館の空間の方向性

」(p209)というように、槇が奥性を身体の経験に絡めて語るとき、後者のソコニナイ奥が意識されている。ソコニナイ奥は、たまねぎの比喩によって単純に語ることは難しい。なぜなら、ソコニナイ奥は玉ねぎの芯の部分にあるのではなく、玉ねぎの皮と皮のあいだに見えがくれするからである。たとえば、宇佐美英治の『迷路の奥』を槇はこう評価する。「屈折する廊下がつくり出す迷路的な空間の演出の中から『奥性』を見出してゆく

」(p209)。すなわち、屈折する廊下が奥性をつくり出すのであり、主体は、幾重にわたる表層のあいだを滑走し、層の表面を撫で滑るだけである。このとき、玉ねぎの芯は志向されいない。主体が、表層のあいだを滑走する渦中で奥が見えがくれする。

奥の2つの方向性

ソコニアル奥とソコニナイ奥。ソコニアル奥は逃げないが、ソコニナイ奥は逃げてゆく。ソコニアル奥は闇に溶けゆくものだが、ソコニナイ奥は常に一歩先を走る追いつけないものである。ソコニアル奥は滞在するが、ソコニナイ奥は滑走する。槇文彦と内藤廣の対談を踏まえるならば、前者を伊勢神宮型の奥であり、後者を桂離宮型の奥と呼んでもよい。さて、この二つの奥の違いをより明確にしてゆくため、「奥の思想」のなかで引き合いに出されている二つ浮世絵を比較してみたい。歌川広重の『江戸近郊八景之内 池上晩鐘』(p213-図10)と『名所江戸百景 愛宕下薮小路』(p223-図16)である。

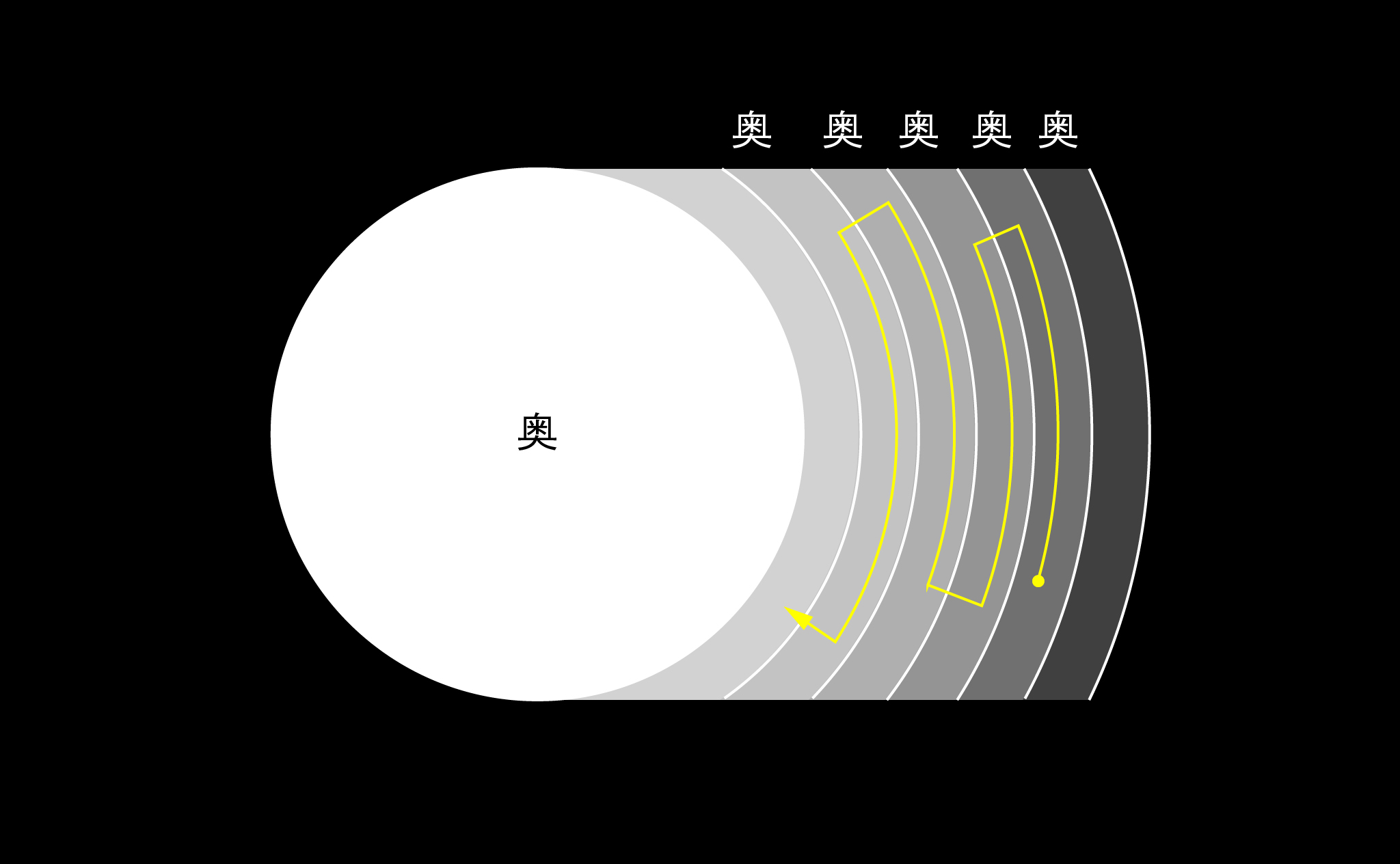

『江戸近郊八景之内 池上晩鐘』において、人々は幾重に重なる表層を打ち破るようにに進まなくてはならないが、『名所江戸百景 愛宕下薮小路』において、人々は表層に沿って緩やかにカーブするだけである。ここから明らかになるのは、奥には2つの方向性があるということである。玉ねぎの芯へと向かう方向と、玉ねぎの皮の接線の先へと向かう方向。表層を乗り越える方向と、表層に沿って滑る方向。当書で述べられているように、日本の表層なるものは、薄くて軽い平面が幾層にも重なり合うようにつくられ、その平面と平面には「すき間」が残される。そして主体が「すき間」のなかに入り込んだとき、平面の向こう側を志向することもできるし、平面に沿う方向の向こう側を志向することもできる。この2つの方向の奥が絡み合うこと、これこそが日本の奥の構造の特殊性ではないだろうか? 以上の分析を簡単な図に落とし込むと、以下のようになるだろう。

2つの奥が絡み合うこと。

2つの奥の両立不可能性

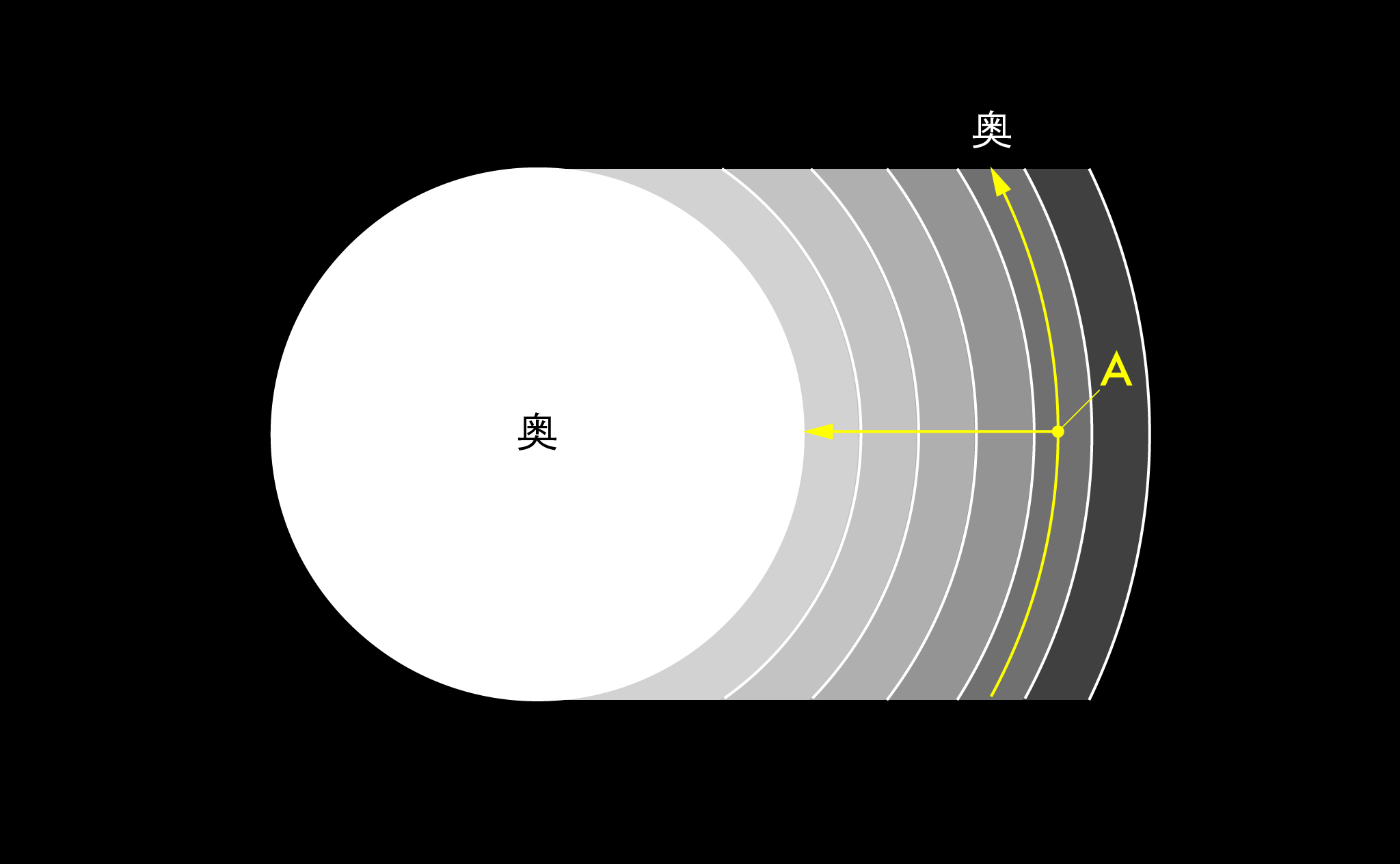

奥には、二つの方向があることを指摘にして、両者にソコニアル奥とソコニナイ奥と名前を付けた。ここからは、ソコニアル奥とソコニナイ奥がどのように絡み合うのかを問わなくてはならない。第一に、現象学が明らかにしたとおり、すべての意識は常にある何ものかについての意識であり、ソコニアル奥とソコニナイ奥が両立することはない。ソコニアル奥に意識が向いているとき、ソコニナイ奥は意識のなかには現われないし、ソコニナイ奥に意識が向いているとき、ソコニアル奥は意識のなかに現われない。そして、どちらの奥が志向されるのかは、主体の方向による。

2つの奥の方向

たとえば、上記の図のように主体がA地点にいると想定しよう。主体が玉ねぎの芯の側を向いているとき、ソコニアル奥が意識がされ、主体が層に沿う方向を向いているとき、ソコニナイ奥が意識される。ふたつの奥は両立不可能だから、主体が玉ねぎのなかを動きまわるたびに、ソコニアル奥とソコニナイ奥が点滅する。より正確に述べるならば、主体がソコニアル奥へと進んでゆく中途において、ソコニナイ奥が幾度となく差し挟まれる。だから、主体はソコニアル奥に集中することを許されず、その中途において、ソコニナイ奥によって何度も気を散らされる。こうした仕方において、2つの奥が見えがくれしながら絡み合う。その様子を無理やり図式化すると、以下のようになるだろう。

いかにして2つの奥は絡み合うのか?

ソコニアル奥とソコニナイ奥の絡み合いを考えるうえで、印象的な一枚の浮世絵がある。広重の『名所江戸百景湯しま天神 坂上眺望』である。正面を歩く其の人は、左手の石造りの鳥居の向こう側にある湯島天神へと向かっている。すなわち、ソコニアル奥とは湯島天神のことであり、確かに求心性をもっている。しかしながら、其の人はふと振り返る。すると、不忍の池に浮かぶ弁天堂や上野寛永寺の屋根が浮かび上がる。それらは、手の届かないところにあるソコニナイ奥の現われである。ひとつながりに緩やかなカーブを描いて先へと伸びてゆくソコニナイ奥は、ドゥルーズ的な出来事への遭遇とは異なる。なぜなら、ソコニナイ奥は主体から遠く離れているのだから。

たとえば、其の人が、島天神へ行くのを諦めて、ソコニナイ奥をめざして不忍の池に浮かぶ弁天堂に向かうとする。すると今度は弁天堂がソコニアル奥に再設定される。その途端、不忍の池に浮かぶ弁天堂は幾重に重なる層に阻まれてしまう。其の人は、迂回しながら弁天堂へと向かうしかない。そしてこの時、左側にある湯島天神は、今度はソコニナイ奥として立ち昇ってくる。弁天堂というソコニアル奥に向かう中途、湯島天神というソコニナイ奥が散らついてくる訳だ。とはいえ、湯島天神というソコニナイ奥を捕まえようとするならば、今度は湯島天神がソコニアル奥として再設定される。このように、主体はソコニナイ奥に遭遇することは決してできない。ソコニナイ奥はすぐ隣にあるが、決して遭遇不可能な代物なのである。

奥は暴かれるのか?

主体はソコニアル奥の求心性に導かれながらも、ソコニナイ奥によって何度も気を散らされる。ソコニアル奥とソコニナイ奥が、互いに見えがくれする。こう考えるならば、槇が「奥とは、それがあばかれた時には虚と化すのだろうか。それとも飛散するのだろうか

」(p209)という疑問にも明確に答えることができる。もし、ソコニアル奥に到達したならば、ソコニナイ奥がソコニアル奥として設定され直されるだけである。どういうことだろうか?

広重の、『名所江戸百景 目黒元不二』と『名所江戸百景 目黒新富士』を併せて考えてみると分かりやすい。そこに描かれている彼らは、富士塚の山頂というソコニアル奥をめざして進みながら、本物の富士山というソコニナイ奥に気を散らされている。そして、いざ山頂にたどり着いたとき、本物の富士山というソコニナイ奥だったものが、ソコニアル奥として設定しなおされる。こうして、彼らは本物の富士山というソコニアル奥を志向することになり、本物の富士山は幾重にわたる層に阻まれる。本物の富士山に到達するためには、玉ねぎの芯の方向へ向かわなくてはならない。このようにソコニアル奥の再設定が行われるため、ソコニアル奥は暴かれることはないのである。

奥の思想の射程。

ソコニナイ奥を取りこぼさないこと

さて、浮世絵の空間を分析しながら、奥の構造を抽出することを試みた。この分析は粗雑であるが、西洋との比較によって重要な示唆を与えてくれるだろう。西洋的な視点は、求心的なソコニアル奥に焦点をあてることこそあるものの、その層と層のあいだに見えがくれするソコニナイ奥に焦点を当てることはなかったからである。緩やかなカーブの向こう側に隠されたソコニナイ奥、これがいつも見逃されてしまう。たとえば、ロラン・バルトの『表徴の帝国』の皇居の分析を考えてみる。「この都市は中心をもっている。だが、その中心は空虚である

」(ちくま学芸-p54)。

この分析は、ソコニアル奥の特性を、西洋の眼でうまく言い当てている。しかしながら、主体は、常に皇居という「空虚な中心点」に焦点をあてているのではない。そうではなくて、グルグルと周りながら、ソコニナイ奥に導かれもする。だから、「都市のいっさいの動きに空虚な中心点を与えて、動きの循環に永久の迂回を矯正するために、そこにある

」(ちくま学芸-p54)という分析は一面的だと言わざるを得ない。主体は、ソコニアル奥に導かれるだけではなくて、いつもソコニナイ奥に気を散らされる。ソコニナイ奥を取りこぼしてはならない。

ソコニナイ奥はすぐ隣に佇んでいる

ソコニナイ奥。緩やかなカーブの向こう側の、近くて遠いもの。すぐ側にあるが、手が届かないもの。これを無視するならば、人々が皇居をグルグル周る理由を説明できないだろう。また、カフカの小説も同様である。『城』にせよ、『掟の門前』にせよ、主人公の頭のなかは、いつも向こう側のソコニアル奥に占拠されていて、脇道に気が逸れることはない。ソコニナイ奥は取りこぼされる。こうして明らかになってくるのは、日本の奥の特異性とは、ソコニアル奥を設定したとき、ソコニナイ奥がすぐ側に付いてまわることである。ソコニナイ奥という妖怪は、表層の向こう側ではなく、すぐ隣に佇んでいるのだ。

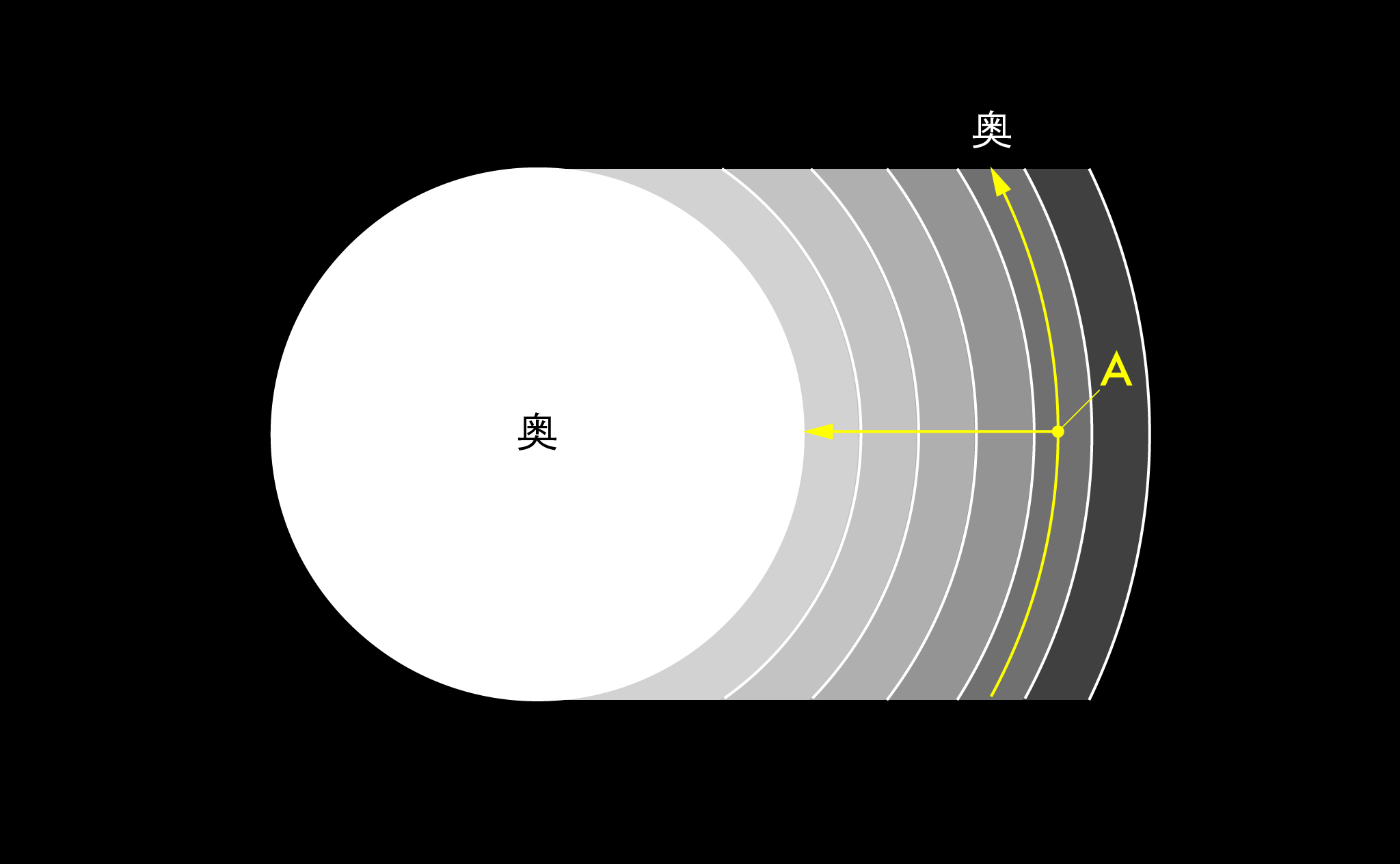

層と層のあいだ

最後に、奥の構造分析をしてゆくなかで指摘しておきたいのは、日本において、常に主体が層と層のあいだに設定されているということである。日本において、主体は世界のなかに投げ込まれているというよりも、層と層のあいだに投げ込まれているように思われる。以下の図における黄色い点の箇所に投げ込まれているのである。これは推測に過ぎないが、生まれてからすぐ堅固な壁に囲まれた部屋を与えられる西洋の子育てのあり方に比べて、障子や襖のような薄い表層に囲まれた場所で幼少期を過ごすという子育ての在り方が、「すき間」へと投げ込まれる感として無意識に刻まれるのだと思う。

和辻哲郎は『風土』のなかで日本の家の特殊性を分析している。「たとい襖や障子で仕切られているとしても、それはただ相互の信頼において仕切られるのみであって、それをあけることを拒む意志は現わされておらぬ

」(岩波-p174)。和辻は、薄い仕切りのなかに生まれ落ちるということが、人間にどのような効果を生じさせるかにまで分析を進めている点で面白い。さて、現代において、層と層のあいだに投げ込まれている感覚が薄れていることは間違いない。人々は、もはや襖や障子のあいだに生まれ落ちてはいない。そして、その結果として失われるのは、日本特有のソコニナイ奥だろう。これを危機と捉えるべきか、考えなくてはならい。

失われゆく奥

以上、奥の構造を考えてみた。現代において奥の感覚が薄れていることは誰もが感じていることだろう。いったい全体、ソコニアル奥とソコニナイ奥、どちらが失われてきているのだろうか? 私は、ソコニナイ奥が失われているように感じてならない。ソコニナイ奥は超高層ビルに阻まれて、どんどん感じられなくなってきている。ふと横を見つめたとき、ソコニナイ奥がどこにも見当たらないのである。この辺りを反省するうえでも、『見えがくれする都市』を再考し、現在の奥の状況を把握する必要があるだろう。